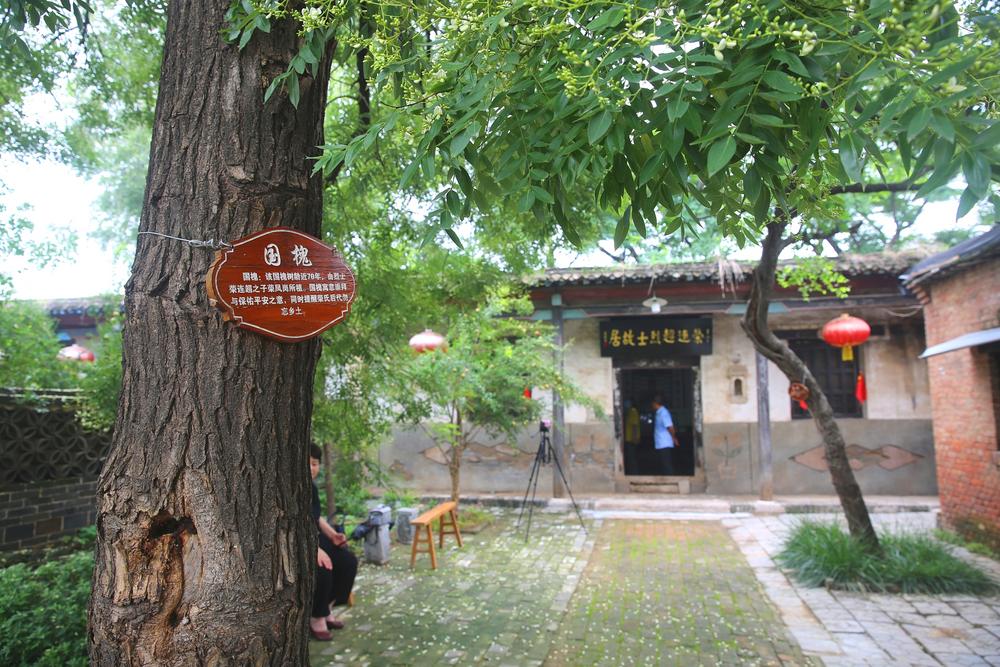

荣连超烈士故居一角

荣连超烈士故居

荣连超烈士墓

文/图 本报记者 李政哲

盛夏时节,沿着干净整洁的乡村小路,走进东昌府区梁水镇镇河下荣村,放眼望去,不远处草木葱茏绿意浓。这里是荣连超烈士的家乡,从这里走出去的他,以拯救民族危亡为己任,抛头颅,洒热血,留下了一段可歌可泣、催人奋进的感人事迹。

7月26日,记者走进荣连超烈士故居,探寻他的人生轨迹,重温先辈的革命岁月,追寻红色先驱的坚持与信仰。

一砖一瓦

见证革命岁月

荣连超烈士故居坐落在村中一座宁静古朴的院落里,由青砖、白墙构建而成。房屋周围建有围墙,围墙上设有可瞭望、射击的炮楼。门前,一棵百年枣树幽静挺立,见证着房子主人的成长。

1909年12月,荣连超出生在这里的一个没落地主家庭,他自幼聪明沉静、口齿伶俐、好学上进,总喜欢给村里的小朋友讲述《三侠剑》《岳飞传》里的故事,早早流露出爱国情怀。

15岁那年,荣连超以优异的成绩考入堂邑柳林高小。在学习期间,荣连超受进步教师的影响,视野逐步开阔。他组织了读书会,借以传播进步思想。“当时,读书会就设在家里,我爷爷和伙伴们秉烛夜谈。”荣连超的孙子荣恒德说,开始读书会只有几个人参加,到后来发展到十几个人。

高小毕业后,荣连超迫于生计离开家乡去天津做劳工。劳工期间,赶上九一八事变,荣连超看到祖国大好河山被日本侵略者占领,千万同胞惨遭蹂躏。他义愤填膺,走上街头,加入了工人游行行列,愤怒声讨日本侵略者的罪行。

1937年抗日战争全面爆发后,荣连超怀着火热的救国之心,返回家乡参加了抗日游击队,随军进行抗日救国宣传活动。荣连超深受群众的爱戴和拥护,由于他的宣传以及队伍严明的纪律,他所在的堂邑游击队由最初的二十余人、十余支枪,很快发展为六七十人、三四十支枪,直到最后发展到四百多人。

1940年下半年,荣连超工作调动频繁,曾任莘县基干团副团长、军分区司令部军法处处长、分区政治部敌工科科长等职。

1943年6月,荣连超奉时任军分区司令员赵健民的命令,只身赴顽匪吴连杰司令部,争取让其弃暗投明,不承想误入吴连杰设下的圈套,不幸被捕。6月5日,荣连超被反动派活埋在后哨营村(今斗虎屯镇堠堌村一带),时年34岁。行刑前他高呼:“打倒汉奸卖国贼!”“民族解放万岁!”“中国共产党万岁!”等口号,纵身跳入壕沟,展现出视死如归、宁死不屈的气概。

全心全意

书写对党忠诚

聆听关于荣连超一生的革命故事,不难发现,他对共产党的爱难以用语言述说,他用短暂的人生,践行着对党的忠诚。

1927年,18岁的荣连超加入了中国共产党,这意味着他经历了从一个爱国主义者到共产主义者的转变,实现了他一生的愿望。也正是这一年,国民党发动四一二反革命政变,破坏国共合作,对共产党员实行大逮捕大屠杀。有一天,老师与荣连超告别,并告诉他,要牢记入党誓词,保守党的秘密,在农村地区积极发展党员。

1928年,荣连超以优异的成绩高小毕业返回故里。他始终牢记党的指示,在河下荣村一带积极发展党员。他昼夜奔走,发展了十几名党员,为党增添了新鲜血液。“爷爷他们常常深夜到龙王庙村大庙里开会,为保守秘密,凡是参加会议的人,入庙后都自觉地用毛巾把眼睛遮住,等传达完党的指示和汇报完当地情况后,分别出门,各自回家。”荣恒德说。

1928年底,荣连超接受党的指示,心怀寻求救国救民道路的意愿离开家乡。他化名“西班”到热河一带从事地下革命工作,并参加了武装部队,带领几百名战士转战长城内外,驰骋蒙古草原,不怕冰雪严寒,克服缺粮少衣等种种困难坚持和敌人作战。直到他生命的最后几年才返回老家,并以家为据点,将革命的火苗吹得越发旺盛。

即便是被捕后,革命人的意志也很坚定。被戴上手铐脚镣,作为重犯关押在敌人据点,荣连超铁骨铮铮,面对敌人的严刑拷打,也绝口不提党组织的秘密。反动派用尽手段,却难以撬开荣连超的嘴巴,最后失去了耐心,残忍将其活埋。荣连超用青春和热血践行自己对党的誓言,用生命严格保守党的秘密,让革命胜利的花朵开在鲁西大地。

子孙后代

传承红色基因

抗日战争取得全面胜利后,党组织将荣连超的坟墓迁到了他的家乡——东昌府区梁水镇镇河下荣村,至此,烈士荣连超魂归故里。

1983年,民政部为荣连超正式颁发了烈士证,随后,乡政府在其故居北为他修葺了墓地,立上烈士碑。每年清明节,大批学校师生和社会各界人士都会前去悼念,追忆革命英雄。

如今,走进荣连超的故居,青瓦白墙的小院雅致、清幽,屋内八仙桌、条几、椅子等整齐陈列,院里开满花的老槐树上,辛勤的蜜蜂发出“嗡嗡”声,或许当年荣连超在家中读书、思考革命方向时,也曾经听过这声音。

“这里没有保存太多爷爷生活、工作的物品,我们只能通过长辈的讲述了解爷爷曾经为革命作出的贡献。”荣恒德说。

在荣连超故居,时光为它注入了沧桑的味道,这里的一砖一瓦,见证革命岁月,轻轻触碰或许就能触发回溯历史的开关,在时间的车轮里,展示他走上革命道路、历经磨炼的人生片段。

为了纪念荣连超的英雄事迹,荣恒德等后人捐资把荣家故居修建成了荣连超纪念馆,并成立家族教育基金会,建立翰林学堂。学堂的学生都是附近村里的孩子,在城区工作的荣恒德时常利用节假日回到老家,收拾院落的卫生,给孩子们讲爷爷的革命故事。“这种为国家和民族奋斗的精神必须一代代地传下去。”荣恒德说。

2020年8月,荣恒德的儿子结婚,把婚房定在了老旧的荣连超故居西屋里。荣恒德说:“这里也是我父亲和我的婚房,我们祖孙三代人把婚房定在这里,就是要永远记住这份精神,让红色基因代代相传。”