碎皮市胡同:见证“千张袄”的进阶之路

毛如羽穗 柔如绸缎

文/图 赵琦

在梁实秋的《中秋菜单》中有这样一段描述:“南方人吃的红烧羊肉,是山羊肉,有膻气,肉瘦,连皮吃,北方人觉得是怪事,因为北方的羊皮留着做皮袄,舍不得吃。”

其实,羊皮做成皮袄早就屡见不鲜。明清时期,皮货业曾是临清经济发展的支柱性产业,碎皮袄曾一跃成为皇宫御用贡品。当时临清城中贩卖羊皮的小贩很多,所以在这里形成了专门进行动物皮交易的胡同,即碎皮市胡同。

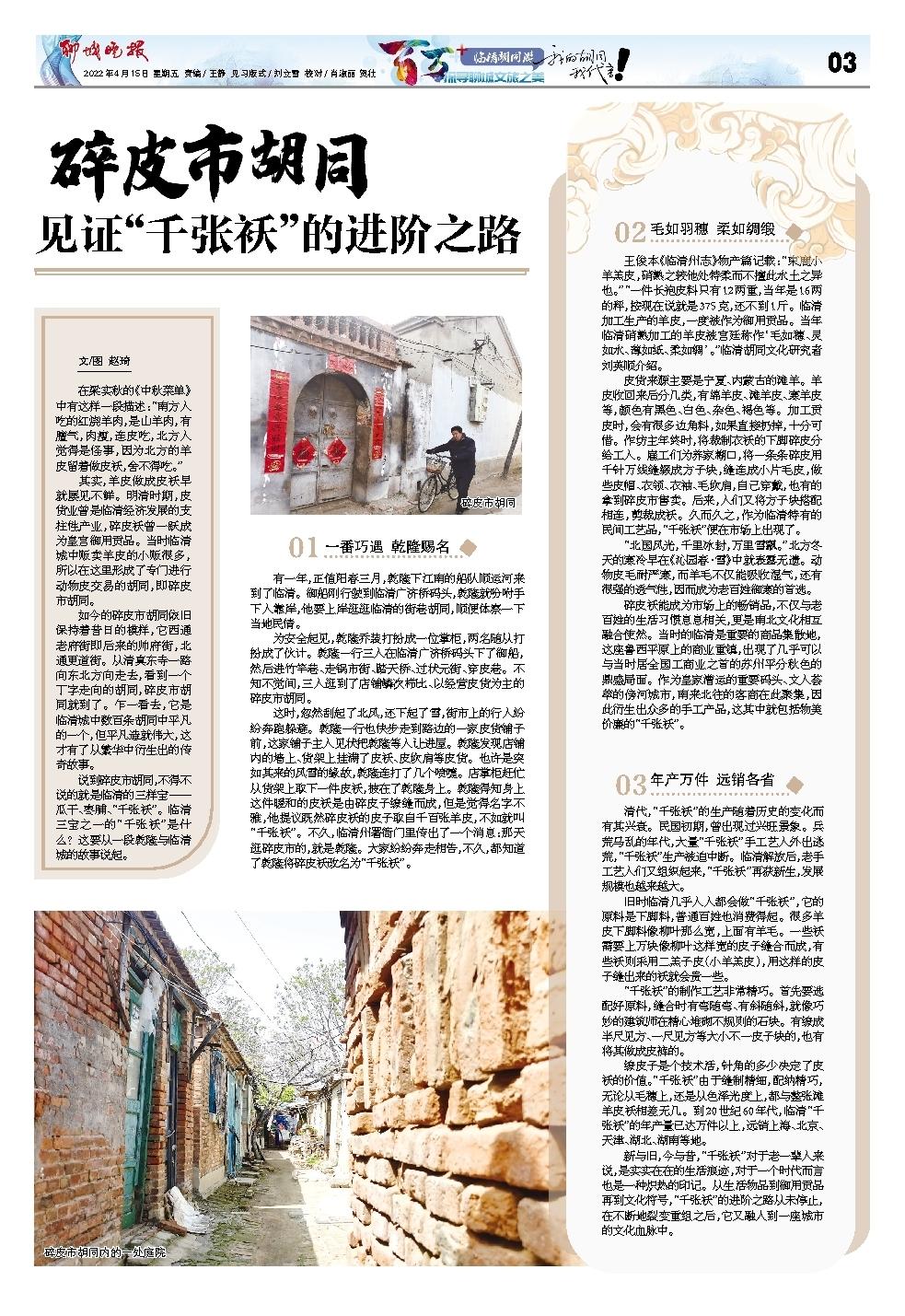

如今的碎皮市胡同依旧保持着昔日的模样,它西通老府街即后来的帅府街,北通更道街。从清真东寺一路向东北方向走去,看到一个丁字走向的胡同,碎皮市胡同就到了。乍一看去,它是临清城中数百条胡同中平凡的一个,但平凡造就伟大,这才有了从繁华中衍生出的传奇故事。

说到碎皮市胡同,不得不说的就是临清的三样宝——瓜干、枣脯、“千张袄”。临清三宝之一的“千张袄”是什么?这要从一段乾隆与临清城的故事说起。

一番巧遇 乾隆赐名

有一年,正值阳春三月,乾隆下江南的船队顺运河来到了临清。御船刚行驶到临清广济桥码头,乾隆就吩咐手下人靠岸,他要上岸逛逛临清的街巷胡同,顺便体察一下当地民情。

为安全起见,乾隆乔装打扮成一位掌柜,两名随从打扮成了伙计。乾隆一行三人在临清广济桥码头下了御船,然后进竹竿巷、走锅市街、踏天桥、过状元街、穿皮巷。不知不觉间,三人逛到了店铺鳞次栉比、以经营皮货为主的碎皮市胡同。

这时,忽然刮起了北风,还下起了雪,街市上的行人纷纷奔跑躲避。乾隆一行也快步走到路边的一家皮货铺子前,这家铺子主人见状把乾隆等人让进屋。乾隆发现店铺内的墙上、货架上挂满了皮袄、皮坎肩等皮货。也许是突如其来的风雪的缘故,乾隆连打了几个喷嚏。店掌柜赶忙从货架上取下一件皮袄,披在了乾隆身上。乾隆得知身上这件暖和的皮袄是由碎皮子缭缝而成,但是觉得名字不雅,他提议既然碎皮袄的皮子取自千百张羊皮,不如就叫“千张袄”。不久,临清州署衙门里传出了一个消息:那天逛碎皮市的,就是乾隆。大家纷纷奔走相告,不久,都知道了乾隆将碎皮袄改名为“千张袄”。

毛如羽穗 柔如绸缎

王俊本《临清州志》物产篇记载:“束鹿小羊羔皮,硝熟之较他处特柔而不擅此水土之异也。”“一件长袍皮料只有12两重,当年是16两的秤,按现在说就是375克,还不到1斤。临清加工生产的羊皮,一度被作为御用贡品。当年临清硝熟加工的羊皮被宫廷称作‘毛如穗、灵如水、薄如纸、柔如绸’。”临清胡同文化研究者刘英顺介绍。

皮货来源主要是宁夏、内蒙古的滩羊。羊皮收回来后分几类,有绵羊皮、滩羊皮、寒羊皮等,颜色有黑色、白色、杂色、褐色等。加工贡皮时,会有很多边角料,如果直接扔掉,十分可惜。作坊主年终时,将裁制衣袄的下脚碎皮分给工人。雇工们为养家糊口,将一条条碎皮用千针万线缝缀成方子块,缝连成小片毛皮,做些皮帽、衣领、衣袖、毛坎肩,自己穿戴,也有的拿到碎皮市售卖。后来,人们又将方子块搭配相连,剪裁成袄。久而久之,作为临清特有的民间工艺品,“千张袄”便在市场上出现了。

“北国风光,千里冰封,万里雪飘。”北方冬天的寒冷早在《沁园春·雪》中就表露无遗。动物皮毛耐严寒,而羊毛不仅能吸收湿气,还有很强的透气性,因而成为老百姓御寒的首选。

碎皮袄能成为市场上的畅销品,不仅与老百姓的生活习惯息息相关,更是南北文化相互融合使然。当时的临清是重要的商品集散地,这座鲁西平原上的商业重镇,出现了几乎可以与当时居全国工商业之首的苏州平分秋色的鼎盛局面。作为皇家漕运的重要码头、文人荟萃的傍河城市,南来北往的客商在此聚集,因此衍生出众多的手工产品,这其中就包括物美价廉的“千张袄”。

年产万件 远销各省

清代,“千张袄”的生产随着历史的变化而有其兴衰。民国初期,曾出现过兴旺景象。兵荒马乱的年代,大量“千张袄”手工艺人外出逃荒,“千张袄”生产被迫中断。临清解放后,老手工艺人们又组织起来,“千张袄”再获新生,发展规模也越来越大。

旧时临清几乎人人都会做“千张袄”,它的原料是下脚料,普通百姓也消费得起。很多羊皮下脚料像柳叶那么宽,上面有羊毛。一些袄需要上万块像柳叶这样宽的皮子缝合而成,有些袄则采用二羔子皮(小羊羔皮),用这样的皮子缝出来的袄就会贵一些。

“千张袄”的制作工艺非常精巧。首先要选配好原料,缝合时有弯随弯、有斜随斜,就像巧妙的建筑师在精心堆砌不规则的石块。有缭成半尺见方、一尺见方等大小不一皮子块的,也有将其做成皮裤的。

缭皮子是个技术活,针角的多少决定了皮袄的价值。“千张袄”由于缝制精细,配纳精巧,无论从毛穗上,还是从色泽光度上,都与整张滩羊皮袄相差无几。到20世纪60年代,临清“千张袄”的年产量已达万件以上,远销上海、北京、天津、湖北、湖南等地。

新与旧,今与昔,“千张袄”对于老一辈人来说,是实实在在的生活痕迹,对于一个时代而言也是一种炽热的印记。从生活物品到御用贡品再到文化符号,“千张袄”的进阶之路从未停止,在不断地裂变重组之后,它又融入到一座城市的文化血脉中。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号