战马嘶鸣 千年萧城

聊城境内唯一保存基本完好的古城

文/图 本报记者 于新贵

契丹族建立的辽国横亘在中国北方,国祚从公元907年至1125年。它曾与中原王朝北宋对峙。

聊城一带,正是两个王朝拉锯战的前沿,因此,聊城的记忆里,仍然保留那段金戈铁马的岁月。

历史上有这样一幕,曾经在冠县上演:辽国士兵用头盔装土,一夜夯成一座土城,冠县人称之为“盔安城”。城内挖出七十二眼“饮马井”,筑起东西两座点将台。

“盔安城”虽然在历史的长河中容貌大变,但是,城墙和点将台保存依然基本完好。这座城,就是现在的萧城。

如今,萧城遗址“抢救性保护”工程已经施工,萧城焕发了新生,更多游客来到萧城,感受这座古城的独特魅力。

国内罕见古城 考古勘探下展现真容

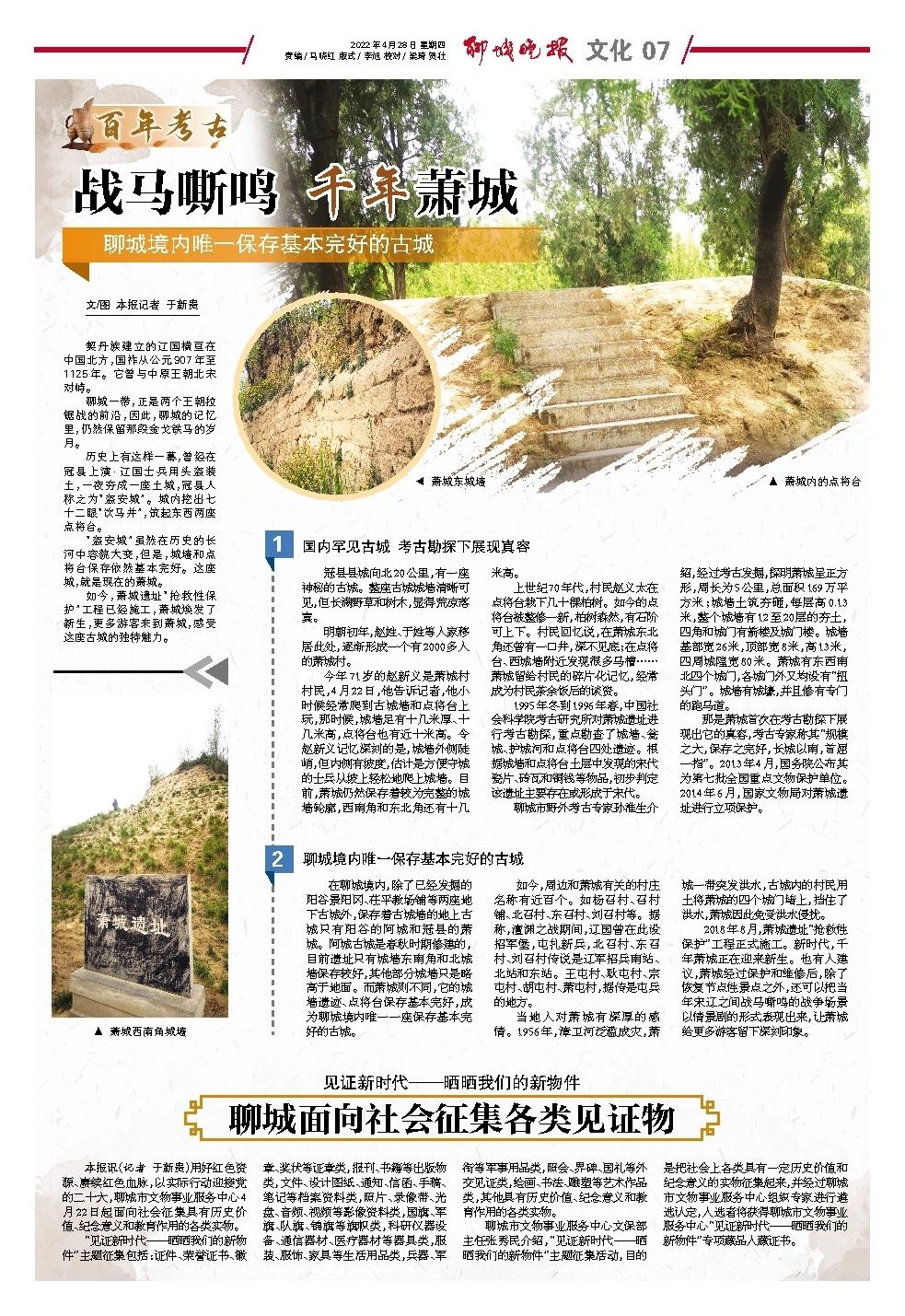

冠县县城向北20公里,有一座神秘的古城。整座古城城墙清晰可见,但长满野草和树木,显得荒凉落寞。

明朝初年,赵姓、于姓等人家移居此处,逐渐形成一个有2000多人的萧城村。

今年71岁的赵新义是萧城村村民,4月22日,他告诉记者,他小时候经常爬到古城墙和点将台上玩,那时候,城墙足有十几米厚、十几米高,点将台也有近十米高。令赵新义记忆深刻的是,城墙外侧陡峭,但内侧有坡度,估计是方便守城的士兵从坡上轻松地爬上城墙。目前,萧城仍然保存着较为完整的城墙轮廓,西南角和东北角还有十几米高。

上世纪70年代,村民赵义太在点将台栽下几十棵柏树。如今的点将台被整修一新,柏树森然,有石阶可上下。村民回忆说,在萧城东北角还曾有一口井,深不见底;在点将台、西城墙附近发现很多马槽……萧城留给村民的碎片化记忆,经常成为村民茶余饭后的谈资。

1995年冬到1996年春,中国社会科学院考古研究所对萧城遗址进行考古勘探,重点勘查了城墙、瓮城、护城河和点将台四处遗迹。根据城墙和点将台土层中发现的宋代瓷片、砖瓦和铜钱等物品,初步判定该遗址主要存在或形成于宋代。

聊城市野外考古专家孙淮生介绍,经过考古发掘,探明萧城呈正方形,周长为5公里,总面积169万平方米;城墙土筑夯砸,每层高0.13米,整个城墙有12至20层的夯土,四角和城门有箭楼及城门楼。城墙基部宽26米,顶部宽8米,高13米,四周城隍宽80米。萧城有东西南北四个城门,各城门外又均设有“扭头门”。城墙有城壕,并且修有专门的跑马道。

那是萧城首次在考古勘探下展现出它的真容,考古专家称其“规模之大,保存之完好,长城以南,首屈一指”。2013年4月,国务院公布其为第七批全国重点文物保护单位。2014年6月,国家文物局对萧城遗址进行立项保护。

聊城境内唯一保存基本完好的古城

在聊城境内,除了已经发掘的阳谷景阳冈、茌平教场铺等两座地下古城外,保存着古城墙的地上古城只有阳谷的阿城和冠县的萧城。阿城古城是春秋时期修建的,目前遗址只有城墙东南角和北城墙保存较好,其他部分城墙只是略高于地面。而萧城则不同,它的城墙遗迹、点将台保存基本完好,成为聊城境内唯一一座保存基本完好的古城。

如今,周边和萧城有关的村庄名称有近百个。如杨召村、召村铺、北召村、东召村、刘召村等。据称,澶渊之战期间,辽国曾在此设招军堡,屯扎新兵,北召村、东召村、刘召村传说是辽军招兵南站、北站和东站。王屯村、耿屯村、宗屯村、胡屯村、萧屯村,据传是屯兵的地方。

当地人对萧城有深厚的感情。1956年,漳卫河泛滥成灾,萧城一带突发洪水,古城内的村民用土将萧城的四个城门堵上,挡住了洪水,萧城因此免受洪水侵扰。

2018年8月,萧城遗址“抢救性保护”工程正式施工。新时代,千年萧城正在迎来新生。也有人建议,萧城经过保护和维修后,除了恢复节点性景点之外,还可以把当年宋辽之间战马嘶鸣的战争场景以情景剧的形式表现出来,让萧城给更多游客留下深刻印象。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号