你唱戏 我搭台

戏棚巷:百米长胡同 胸有大格局

文/图 本报记者 赵宗锋

站在岁月的时间轴上回望,一段段历史,往往都源于不经意间。同样,一些历史的细节脉络,往往藏身于悄无声息处。

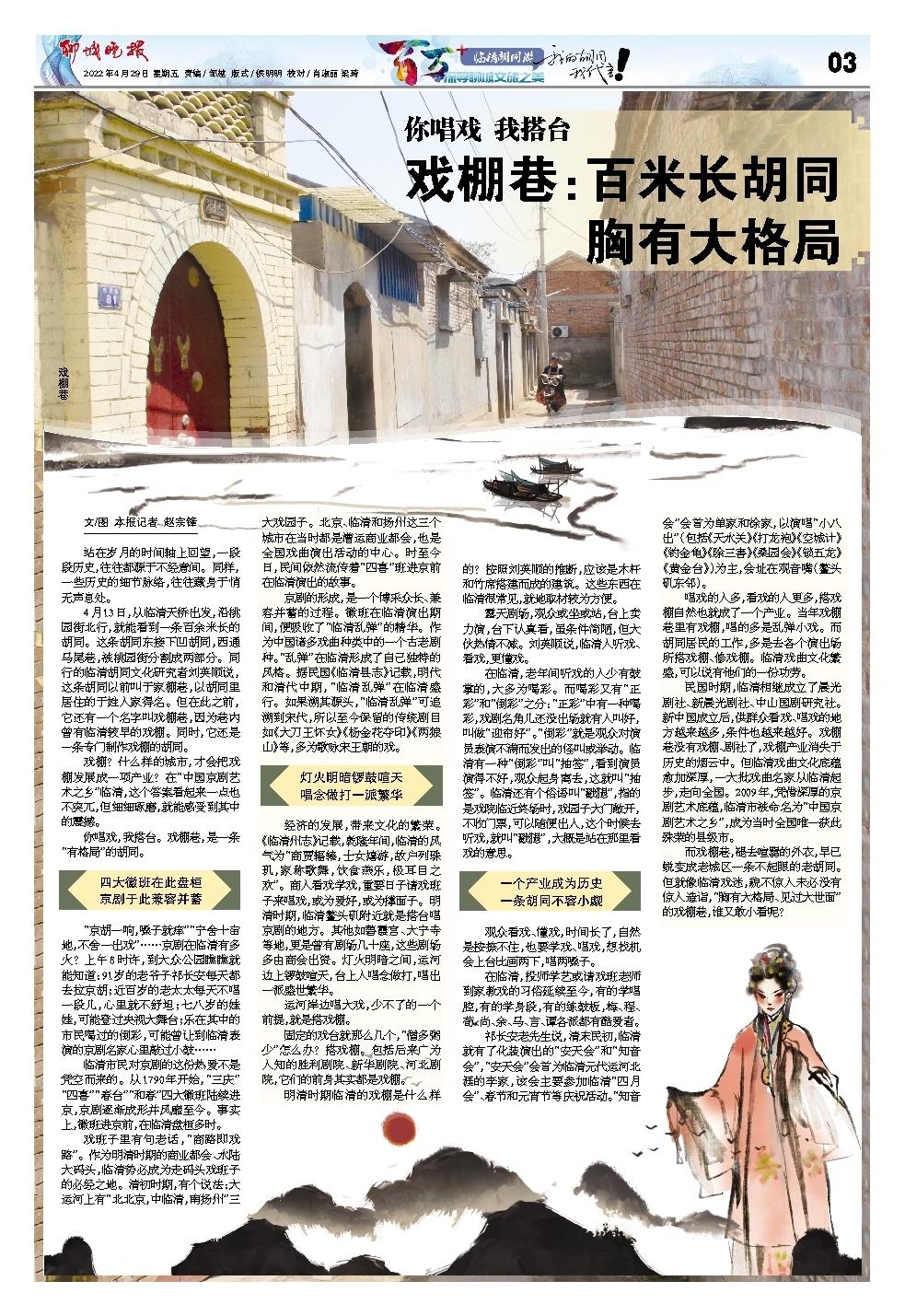

4月13日,从临清天桥出发,沿桃园街北行,就能看到一条百余米长的胡同。这条胡同东接下凹胡同,西通马尾巷,被桃园街分割成两部分。同行的临清胡同文化研究者刘英顺说,这条胡同以前叫于家棚巷,以胡同里居住的于姓人家得名。但在此之前,它还有一个名字叫戏棚巷,因为巷内曾有临清较早的戏棚。同时,它还是一条专门制作戏棚的胡同。

戏棚?什么样的城市,才会把戏棚发展成一项产业?在“中国京剧艺术之乡”临清,这个答案看起来一点也不突兀,但细细琢磨,就能感受到其中的震撼。

你唱戏,我搭台。戏棚巷,是一条“有格局”的胡同。

四大徽班在此盘桓

京剧于此兼容并蓄

“京胡一响,嗓子就痒”“宁舍十亩地,不舍一出戏”……京剧在临清有多火?上午8时许,到大众公园瞧瞧就能知道:91岁的老爷子祁长安每天都去拉京胡;近百岁的老太太每天不唱一段儿,心里就不舒坦;七八岁的娃娃,可能登过央视大舞台;乐在其中的市民喝过的倒彩,可能曾让到临清表演的京剧名家心里敲过小鼓……

临清市民对京剧的这份热爱不是凭空而来的。从1790年开始,“三庆”“四喜”“春台”“和春”四大徽班陆续进京,京剧逐渐成形并风靡至今。事实上,徽班进京前,在临清盘桓多时。

戏班子里有句老话,“商路即戏路”。作为明清时期的商业都会、水陆大码头,临清势必成为走码头戏班子的必经之地。清初时期,有个说法:大运河上有“北北京,中临清,南扬州”三大戏园子。北京、临清和扬州这三个城市在当时都是漕运商业都会,也是全国戏曲演出活动的中心。时至今日,民间依然流传着“四喜”班进京前在临清演出的故事。

京剧的形成,是一个博采众长、兼容并蓄的过程。徽班在临清演出期间,便吸收了“临清乱弹”的精华。作为中国诸多戏曲种类中的一个古老剧种。“乱弹”在临清形成了自己独特的风格。据民国《临清县志》记载,明代和清代中期,“临清乱弹”在临清盛行。如果溯其源头,“临清乱弹”可追溯到宋代,所以至今保留的传统剧目如《大刀王怀女》《杨金花夺印》《两狼山》等,多为歌咏宋王朝的戏。

灯火明暗锣鼓喧天

唱念做打一派繁华

经济的发展,带来文化的繁荣。《临清州志》记载,乾隆年间,临清的风气为“商贾辐辏,士女嬉游,故户列珠玑,家称歌舞,饮食燕乐,极耳目之欢”。商人看戏学戏,重要日子请戏班子来唱戏,或为爱好,或为撑面子。明清时期,临清鳌头矶附近就是搭台唱京剧的地方。其他如碧霞宫、大宁寺等地,更是曾有剧场几十座,这些剧场多由商会出资。灯火明暗之间,运河边上锣鼓喧天,台上人唱念做打,唱出一派盛世繁华。

运河岸边唱大戏,少不了的一个前提,就是搭戏棚。

固定的戏台就那么几个,“僧多粥少”怎么办?搭戏棚。包括后来广为人知的胜利剧院、新华剧院、河北剧院,它们的前身其实都是戏棚。

明清时期临清的戏棚是什么样的?按照刘英顺的推断,应该是木杆和竹席搭建而成的建筑。这些东西在临清很常见,就地取材较为方便。

露天剧场,观众或坐或站,台上卖力演,台下认真看,虽条件简陋,但大伙热情不减。刘英顺说,临清人听戏、看戏,更懂戏。

在临清,老年间听戏的人少有鼓掌的,大多为喝彩。而喝彩又有“正彩”和“倒彩”之分:“正彩”中有一种喝彩,戏剧名角儿还没出场就有人叫好,叫做“迎帘好”。“倒彩”就是观众对演员表演不满而发出的怪叫或举动。临清有一种“倒彩”叫“抽签”,看到演员演得不好,观众起身离去,这就叫“抽签”。临清还有个俗语叫“戳腿”,指的是戏院临近终场时,戏园子大门敞开,不收门票,可以随便出入,这个时候去听戏,就叫“戳腿”,大概是站在那里看戏的意思。

一个产业成为历史

一条胡同不容小觑

观众看戏、懂戏,时间长了,自然是按捺不住,也要学戏、唱戏,想找机会上台比画两下,唱两嗓子。

在临清,投师学艺或请戏班老师到家教戏的习俗延续至今,有的学唱腔,有的学身段,有的练鼓板,梅、程、荀、尚、余、马、言、谭各派都有酷爱者。

祁长安老先生说,清末民初,临清就有了化装演出的“安天会”和“知音会”,“安天会”会首为临清元代运河北涯的李家,该会主要参加临清“四月会”、春节和元宵节等庆祝活动。“知音会”会首为单家和徐家,以演唱“小八出”(包括《天水关》《打龙袍》《空城计》《钓金龟》《除三害》《桑园会》《锁五龙》《黄金台》)为主,会址在观音嘴(鳌头矶东邻)。

唱戏的人多,看戏的人更多,搭戏棚自然也就成了一个产业。当年戏棚巷里有戏棚,唱的多是乱弹小戏。而胡同居民的工作,多是去各个演出场所搭戏棚、修戏棚。临清戏曲文化繁盛,可以说有他们的一份功劳。

民国时期,临清相继成立了晨光剧社、新晨光剧社、中山国剧研究社。新中国成立后,供群众看戏、唱戏的地方越来越多,条件也越来越好。戏棚巷没有戏棚、剧社了,戏棚产业消失于历史的烟云中。但临清戏曲文化底蕴愈加深厚,一大批戏曲名家从临清起步,走向全国。2009年,凭借深厚的京剧艺术底蕴,临清市被命名为“中国京剧艺术之乡”,成为当时全国唯一获此殊荣的县级市。

而戏棚巷,褪去喧嚣的外衣,早已蜕变成老城区一条不起眼的老胡同。但就像临清戏迷,貌不惊人未必没有惊人造诣,“胸有大格局、见过大世面”的戏棚巷,谁又敢小看呢?

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号