三宅胡同见证临清“漕帮”百年兴衰

□ 张燕

“这一片都是俺家的老宅,路北是三处大院,路南是祠堂。走,俺带着你进去瞅瞅!”5月29日,站在三宅胡同东首,50岁的周晓梅指着胡同北侧一片散落着青砖的民居骄傲地说。

周晓梅的曾祖父叫周源勇,因在家中排行第四,人称“周四爷”。清末民初,周四爷是临清“漕帮”一个分支的首领,他精通武学,登门拜师学艺者络绎不绝。

名利双收后,周四爷在会通河畔一条长50米的胡同中,建造了一座由三处院落组成的府邸——周家大院。这条处于东、西夹道胡同中间的胡同,便是“三宅胡同”,因周家在此建有三处宅院而得名。

明清时期,临清成为江北五大商埠之一,其“漕帮”势力不容小觑。三宅胡同作为“漕帮”重要堂口聚集地,见证了临清漕运的繁华与“漕帮”的兴衰。

“四爷的徒弟没走儿”

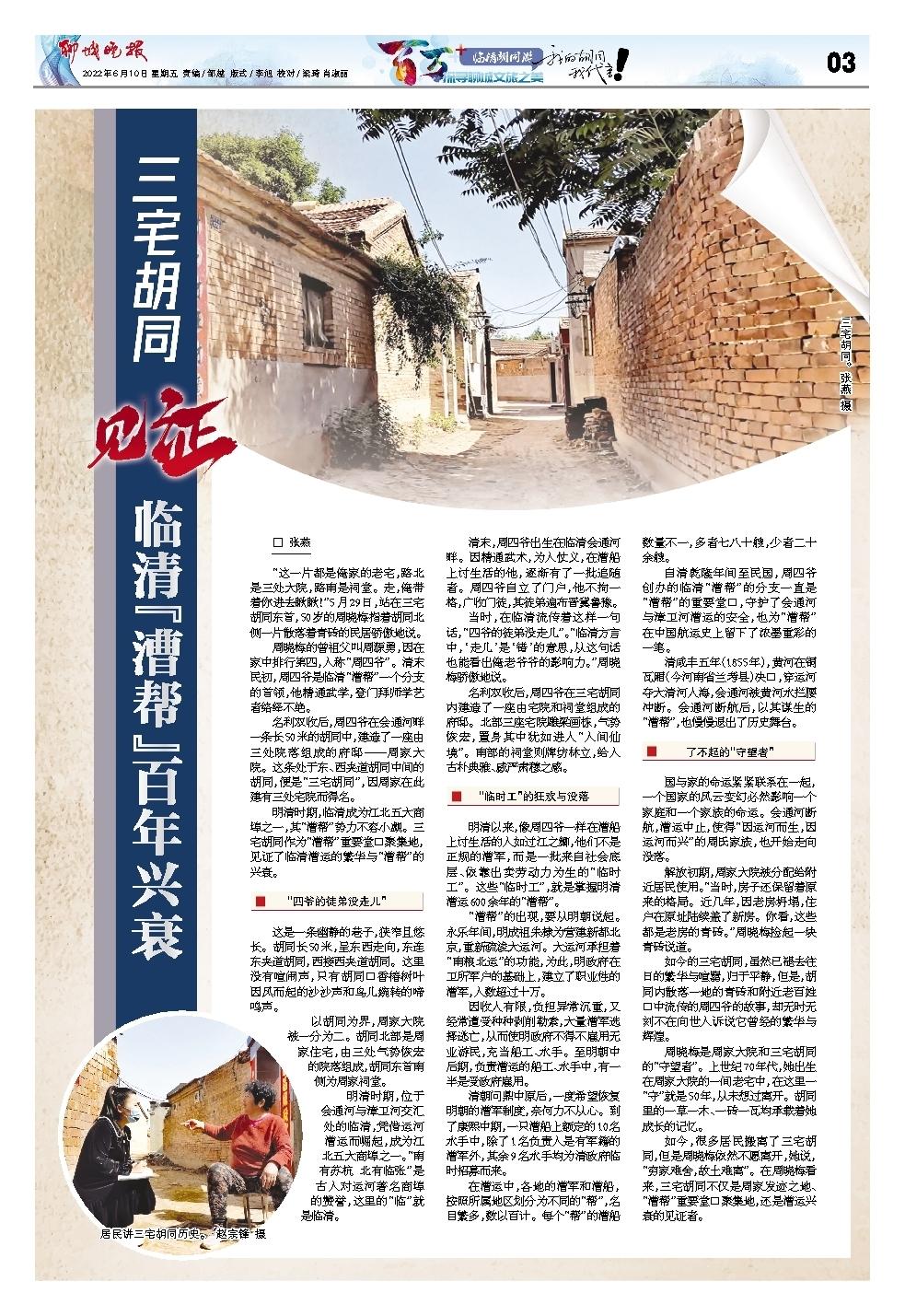

这是一条幽静的巷子,狭窄且悠长。胡同长50米,呈东西走向,东连东夹道胡同,西接西夹道胡同。这里没有喧闹声,只有胡同口香椿树叶因风而起的沙沙声和鸟儿婉转的啼鸣声。

以胡同为界,周家大院被一分为二。胡同北部是周家住宅,由三处气势恢宏的院落组成,胡同东首南侧为周家祠堂。

明清时期,位于会通河与漳卫河交汇处的临清,凭借运河漕运而崛起,成为江北五大商埠之一。“南有苏杭 北有临张”是古人对运河著名商埠的赞誉,这里的“临”就是临清。

清末,周四爷出生在临清会通河畔。因精通武术,为人仗义,在漕船上讨生活的他,逐渐有了一批追随者。周四爷自立了门户,他不拘一格,广收门徒,其徒弟遍布晋冀鲁豫。

当时,在临清流传着这样一句话,“四爷的徒弟没走儿”。“临清方言中,‘走儿’是‘错’的意思,从这句话也能看出俺老爷爷的影响力。”周晓梅骄傲地说。

名利双收后,周四爷在三宅胡同内建造了一座由宅院和祠堂组成的府邸。北部三座宅院雕梁画栋,气势恢宏,置身其中犹如进入“人间仙境”。南部的祠堂则牌坊林立,给人古朴典雅、威严肃穆之感。

“临时工”的狂欢与没落

明清以来,像周四爷一样在漕船上讨生活的人如过江之鲫,他们不是正规的漕军,而是一批来自社会底层、依靠出卖劳动力为生的“临时工”。这些“临时工”,就是掌握明清漕运600余年的“漕帮”。

“漕帮”的出现,要从明朝说起。永乐年间,明成祖朱棣为营建新都北京,重新疏浚大运河。大运河承担着“南粮北运”的功能,为此,明政府在卫所军户的基础上,建立了职业性的漕军,人数超过十万。

因收入有限,负担异常沉重,又经常遭受种种剥削勒索,大量漕军选择逃亡,从而使明政府不得不雇用无业游民,充当船工、水手。至明朝中后期,负责漕运的船工、水手中,有一半是受政府雇用。

清朝问鼎中原后,一度希望恢复明朝的漕军制度,奈何力不从心。到了康熙中期,一只漕船上额定的10名水手中,除了1名负责人是有军籍的漕军外,其余9名水手均为清政府临时招募而来。

在漕运中,各地的漕军和漕船,按照所属地区划分为不同的“帮”,名目繁多,数以百计。每个“帮”的漕船数量不一,多者七八十艘,少者二十余艘。

自清乾隆年间至民国,周四爷创办的临清“漕帮”的分支一直是“漕帮”的重要堂口,守护了会通河与漳卫河漕运的安全,也为“漕帮”在中国航运史上留下了浓墨重彩的一笔。

清咸丰五年(1855年),黄河在铜瓦厢(今河南省兰考县)决口,穿运河夺大清河入海,会通河被黄河水拦腰冲断。会通河断航后,以其谋生的“漕帮”,也慢慢退出了历史舞台。

了不起的“守望者”

国与家的命运紧紧联系在一起,一个国家的风云变幻必然影响一个家庭和一个家族的命运。会通河断航,漕运中止,使得“因运河而生,因运河而兴”的周氏家族,也开始走向没落。

解放初期,周家大院被分配给附近居民使用。“当时,房子还保留着原来的格局。近几年,因老房坍塌,住户在原址陆续盖了新房。你看,这些都是老房的青砖。”周晓梅捡起一块青砖说道。

如今的三宅胡同,虽然已褪去往日的繁华与喧嚣,归于平静,但是,胡同内散落一地的青砖和附近老百姓口中流传的周四爷的故事,却无时无刻不在向世人诉说它曾经的繁华与辉煌。

周晓梅是周家大院和三宅胡同的“守望者”。上世纪70年代,她出生在周家大院的一间老宅中,在这里一“守”就是50年,从未想过离开。胡同里的一草一木、一砖一瓦均承载着她成长的记忆。

如今,很多居民搬离了三宅胡同,但是周晓梅依然不愿离开,她说,“穷家难舍,故土难离”。在周晓梅看来,三宅胡同不仅是周家发迹之地、“漕帮”重要堂口聚集地,还是漕运兴衰的见证者。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号