打绳口胡同:漕运离不了 打绳铺汇聚

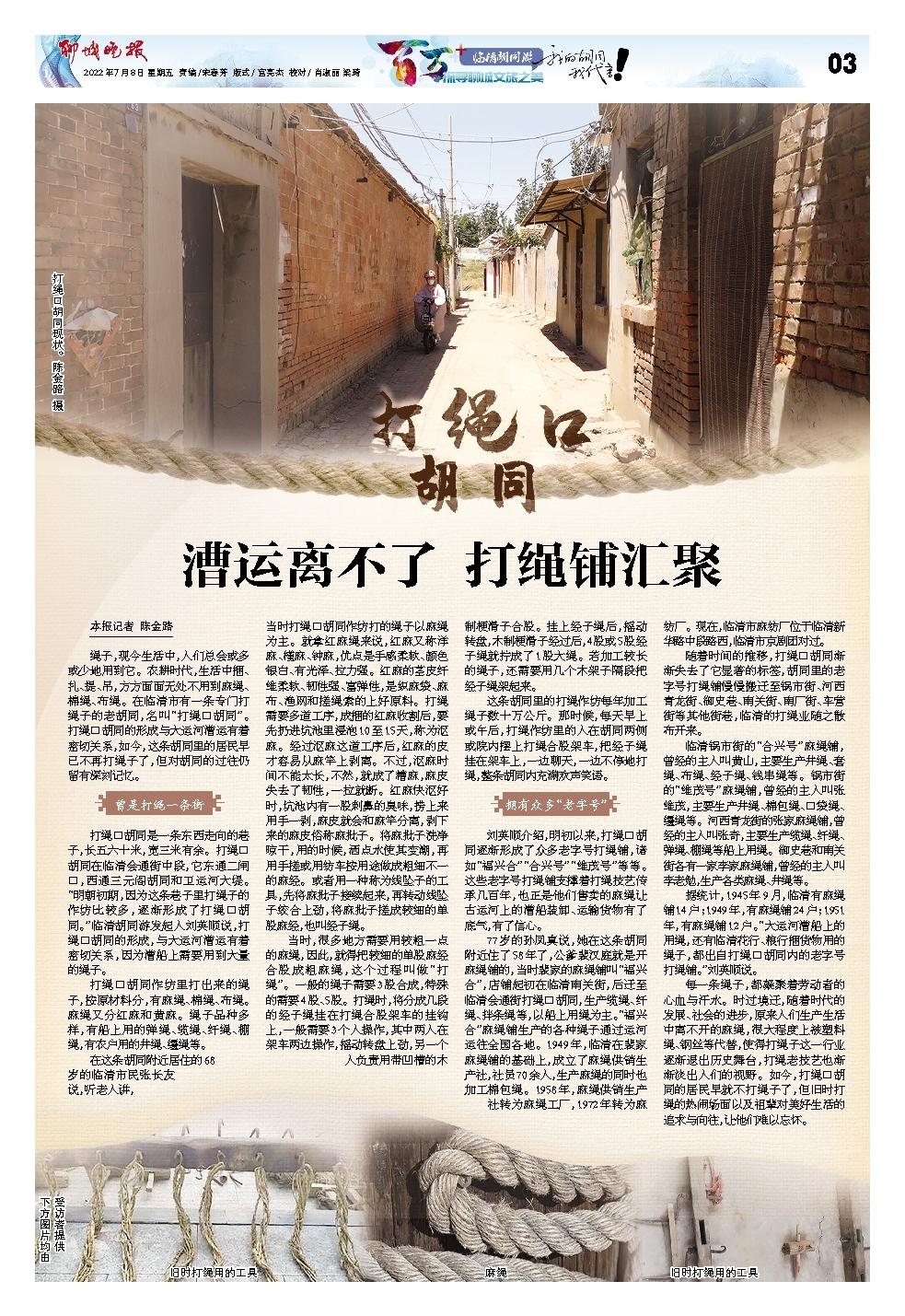

打绳口胡同现状。陈金路 摄

旧时打绳用的工具 受访者供图

旧时打绳用的工具 受访者供图

麻绳 受访者供图

本报记者 陈金路

绳子,现今生活中,人们总会或多或少地用到它。农耕时代,生活中捆、扎、提、吊,方方面面无处不用到麻绳、棉绳、布绳。在临清市有一条专门打绳子的老胡同,名叫“打绳口胡同”。打绳口胡同的形成与大运河漕运有着密切关系,如今,这条胡同里的居民早已不再打绳子了,但对胡同的过往仍留有深刻记忆。

曾是打绳一条街

打绳口胡同是一条东西走向的巷子,长五六十米,宽三米有余。打绳口胡同在临清会通街中段,它东通二闸口,西通三元阁胡同和卫运河大堤。“明朝初期,因为这条巷子里打绳子的作坊比较多,逐渐形成了打绳口胡同。”临清胡同游发起人刘英顺说,打绳口胡同的形成,与大运河漕运有着密切关系,因为漕船上需要用到大量的绳子。

打绳口胡同作坊里打出来的绳子,按原材料分,有麻绳、棉绳、布绳。麻绳又分红麻和黄麻。绳子品种多样,有船上用的弹绳、缆绳、纤绳、棚绳,有农户用的井绳、缰绳等。

在这条胡同附近居住的68岁的临清市民张长友说,听老人讲,当时打绳口胡同作坊打的绳子以麻绳为主。就拿红麻绳来说,红麻又称洋麻、槿麻、钟麻,优点是手感柔软、颜色银白、有光泽、拉力强。红麻的茎皮纤维柔软、韧性强、富弹性,是织麻袋、麻布、渔网和搓绳索的上好原料。打绳需要多道工序,成捆的红麻收割后,要先扔进坑池里浸泡10至15天,称为沤麻。经过沤麻这道工序后,红麻的皮才容易从麻竿上剥离。不过,沤麻时间不能太长,不然,就成了糟麻,麻皮失去了韧性,一拉就断。红麻快沤好时,坑池内有一股刺鼻的臭味,捞上来用手一剥,麻皮就会和麻竿分离,剥下来的麻皮俗称麻批子。将麻批子洗净晾干,用的时候,洒点水使其变潮,再用手搓或用纺车按用途做成粗细不一的麻经。或者用一种称为线坠子的工具,先将麻批子接续起来,再转动线坠子绞合上劲,将麻批子搓成较细的单股麻经,也叫经子绳。

当时,很多地方需要用较粗一点的麻绳,因此,就得把较细的单股麻经合股成粗麻绳,这个过程叫做“打绳”。一般的绳子需要3股合成,特殊的需要4股、5股。打绳时,将分成几段的经子绳挂在打绳合股架车的挂钩上,一般需要3个人操作,其中两人在架车两边操作,摇动转盘上劲,另一个人负责用带凹槽的木制梗滑子合股。挂上经子绳后,摇动转盘,木制梗滑子经过后,4股或5股经子绳就拧成了1股大绳。若加工较长的绳子,还需要用几个木架子隔段把经子绳架起来。

这条胡同里的打绳作坊每年加工绳子数十万公斤。那时候,每天早上或午后,打绳作坊里的人在胡同两侧或院内摆上打绳合股架车,把经子绳挂在架车上,一边聊天,一边不停地打绳,整条胡同内充满欢声笑语。

拥有众多“老字号”

刘英顺介绍,明初以来,打绳口胡同逐渐形成了众多老字号打绳铺,诸如“福兴合”“合兴号”“维茂号”等等。这些老字号打绳铺支撑着打绳技艺传承几百年,也正是他们售卖的麻绳让古运河上的漕船装卸、运输货物有了底气,有了信心。

77岁的孙凤真说,她在这条胡同附近住了58年了,公爹裴汉庭就是开麻绳铺的,当时裴家的麻绳铺叫“福兴合”,店铺起初在临清南关街,后迁至临清会通街打绳口胡同,生产缆绳、纤绳、拌条绳等,以船上用绳为主。“福兴合”麻绳铺生产的各种绳子通过运河运往全国各地。1949年,临清在裴家麻绳铺的基础上,成立了麻绳供销生产社,社员70余人,生产麻绳的同时也加工棉包绳。1958年,麻绳供销生产社转为麻绳工厂,1972年转为麻纺厂。现在,临清市麻纺厂位于临清新华路中段路西,临清市京剧团对过。

随着时间的推移,打绳口胡同渐渐失去了它显著的标签,胡同里的老字号打绳铺慢慢搬迁至锅市街、河西青龙街、御史巷、南关街、南厂街、车营街等其他街巷,临清的打绳业随之散布开来。

临清锅市街的“合兴号”麻绳铺,曾经的主人叫黄山,主要生产井绳、套绳、布绳、经子绳、钱串绳等。锅市街的“维茂号”麻绳铺,曾经的主人叫张维茂,主要生产井绳、棉包绳、口袋绳、缰绳等。河西青龙街的张家麻绳铺,曾经的主人叫张奇,主要生产缆绳、纤绳、弹绳、棚绳等船上用绳。御史巷和南关街各有一家李家麻绳铺,曾经的主人叫李老勉,生产各类麻绳、井绳等。

据统计,1945年9月,临清有麻绳铺14户;1949年,有麻绳铺24户;1951年,有麻绳铺12户。“大运河漕船上的用绳,还有临清花行、粮行捆货物用的绳子,都出自打绳口胡同内的老字号打绳铺。”刘英顺说。

每一条绳子,都凝聚着劳动者的心血与汗水。时过境迁,随着时代的发展、社会的进步,原来人们生产生活中离不开的麻绳,很大程度上被塑料绳、钢丝等代替,使得打绳子这一行业逐渐退出历史舞台,打绳老技艺也渐渐淡出人们的视野。如今,打绳口胡同的居民早就不打绳子了,但旧时打绳的热闹场面以及祖辈对美好生活的追求与向往,让他们难以忘怀。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号