祖孙三代 四名军人

度假区段永生一家人的报国情怀

本报记者 李政哲

本报通讯员 宋琪圆

70载血脉相传精忠报国,三代人热血铸就红色军魂。在度假区李海务街道老韩村,段永生一家人在当地小有名气。这名气从何而来?走进他的家中,你就会有答案。

7月28日,记者走进段永生家,第一眼看到的是门楣上高高悬挂着的“光荣之家”“共产党员户”等牌匾。牌匾在阳光下熠熠生辉,显得格外耀眼。几块牌匾记录了这份属于段家的荣誉:祖孙三代,4人参军,从军报国情代代相传。

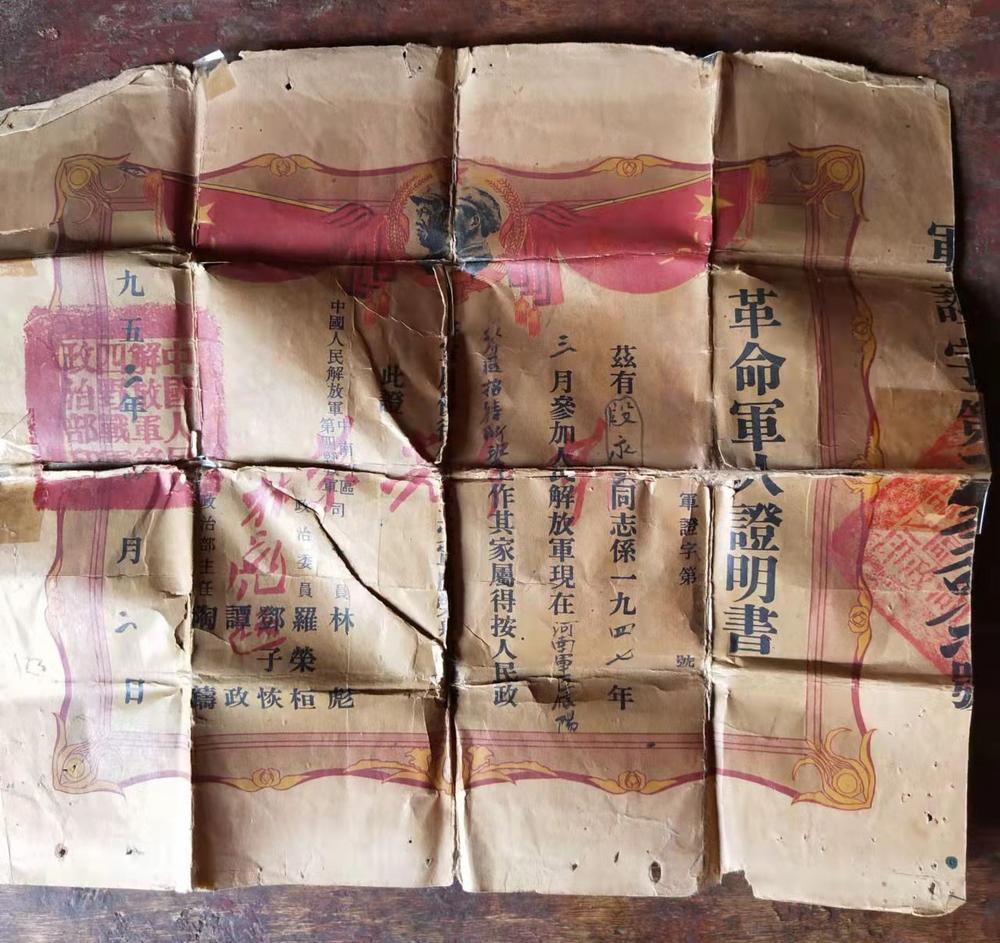

从20世纪40年代至今,从段永生到儿子段广新,再到孙子段海滨和段海洋,都是光荣的军人。祖孙三代在不同年代参军入伍,为保家卫国奉献了青春,在当地传为佳话。

“这是我,1947年入伍;这是我儿子段广新,1976年入伍;这是我孙子段海滨,1996年入伍;这是我孙子段海洋,2012年入伍。”段永生今年已94岁高龄,仍精神矍铄,指着一张张照片,他向记者讲述了其背后的故事。

“参军后,连里我最小,连长便让我做传令兵,及时传递信息。”段永生说。

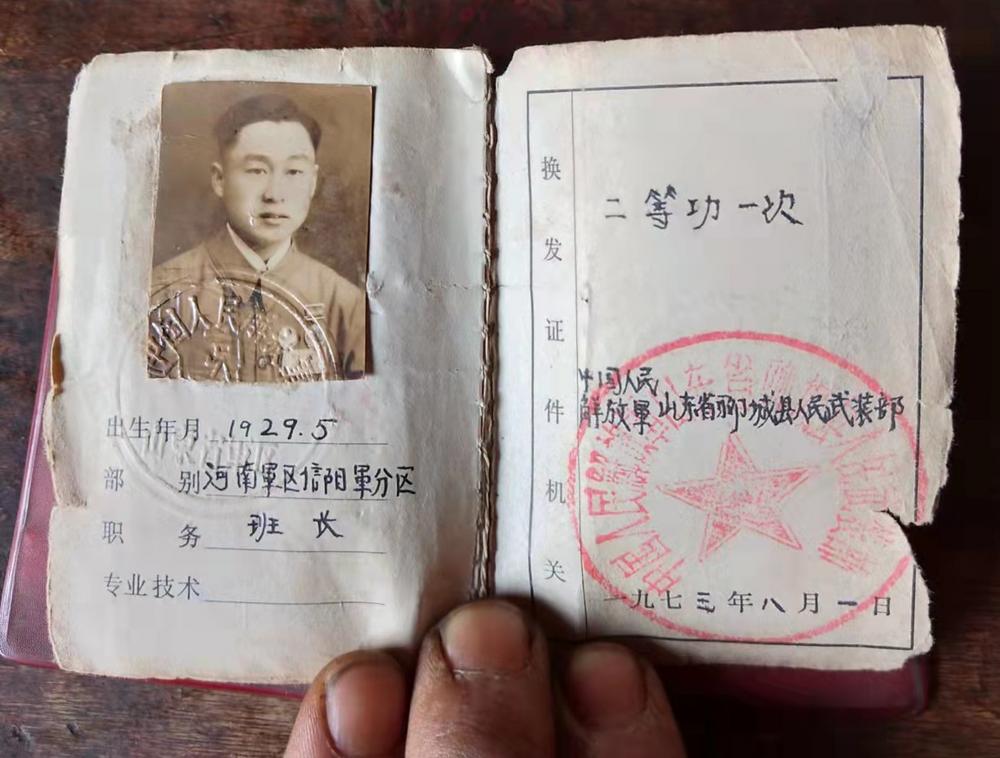

刚参军不久,段永生就经历了同地主民团和国民党保安团的激烈战斗。因为临时更换了口令,段永生要及时传送信息,在战壕中急速穿梭时不小心崴了脚,但他忍着剧痛,一瘸一拐地坚持把信息送到一线作战部队。因在战场上表现突出,段永生荣立二等功一次。

参加抗美援朝战争,是段永生一生中印象最深的一段经历。“我们后勤部队白天躲避敌人飞机、大炮的攻击,晚上争分夺秒地向前线运输物资,随时都有可能遭到敌人飞机的轰炸。”回忆起当时运送物资的危险情形,段永生的表情十分严肃。

很多桥梁被敌军炸断,志愿军无法及时渡桥作战。敌军白天轰炸,志愿军后勤部队就在晚上不惜一切代价抢修。段永生的耳朵就是在轰炸中被震伤的。

抗美援朝战争结束后,段永生回到了家乡。“我复员回来的时候,村里人敲锣打鼓欢迎我。”段永生指着胸前佩戴的奖章说:“这是我一生的荣誉。”

退伍后,段永生依然保持革命军人的本色,在村里担任了几十年的村干部,坚持为民服务,为村民处理大大小小的琐事,直至退休。在空闲时间,他经常为当地的学生讲述革命故事,让孩子们接受爱国主义教育,传承红色精神,珍惜如今幸福美好的生活。

红色家风代代相传。在父亲段永生的激励下,段广新也参军入伍,实现了儿时的从军梦。入伍后,繁重的训练任务、严格的纪律要求磨炼了段广新坚强的意志。“好男儿就要参军报国,当过兵的人什么都不怕,这也是我在后来的工作中不轻言放弃的原因。”段广新说。

退伍后,段广新与父亲一样,担任村干部近20年,积极为家乡作贡献。

段海滨与段海洋在崇军拥军氛围浓厚的家庭中长大,也积极响应祖国号召,应征入伍。段海洋说:“参军是我们家的光荣传统,所以我也接过了这个接力棒。”

谈起这一家三代,老韩村党支部书记段红远赞不绝口:“整个老韩村,一家三代都参军的,只有段永生一家。他们把部队的优良作风带到了村里,热心公益活动,处处起模范带头作用,不仅影响和带动自己家里人,还影响带动村里的年轻人。”在段永生一家的带动下,老韩村形成了浓厚的崇军拥军氛围,很多适龄青年踊跃报名参军,力争为国争光。

(本版图片均由受访者提供)

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号