66年前 他投笔从戎保家园

文/图 本报记者 朱玉东

本报通讯员 刘建国

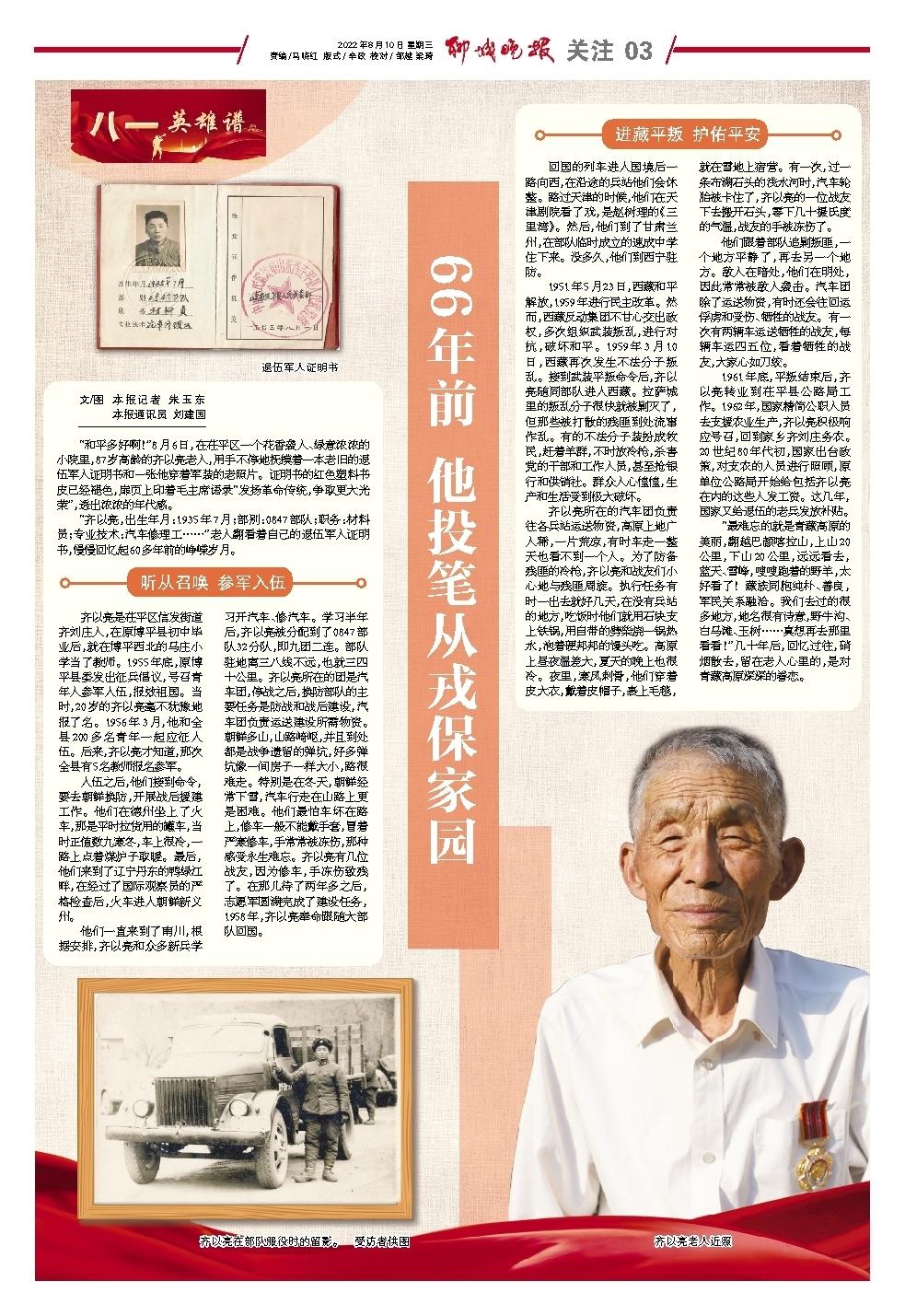

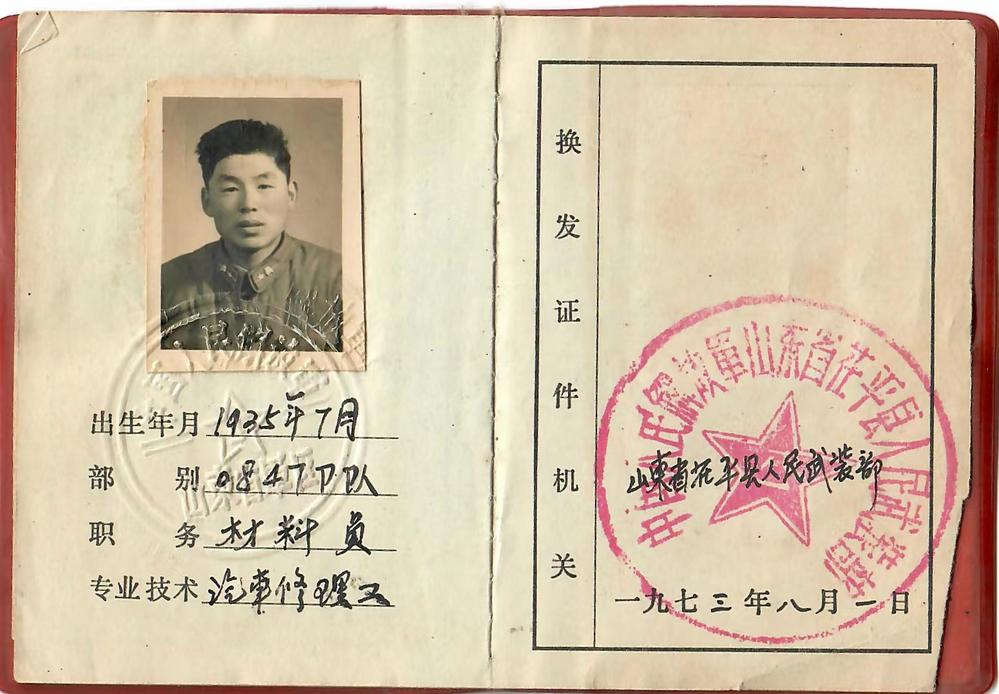

“和平多好啊!”8月6日,在茌平区一个花香袭人、绿意浓浓的小院里,87岁高龄的齐以亮老人,用手不停地抚摸着一本老旧的退伍军人证明书和一张他穿着军装的老照片。证明书的红色塑料书皮已经褪色,扉页上印着毛主席语录“发扬革命传统,争取更大光荣”,透出浓浓的年代感。

“齐以亮,出生年月:1935年7月;部别:0847部队;职务:材料员;专业技术:汽车修理工……”老人翻看着自己的退伍军人证明书,慢慢回忆起60多年前的峥嵘岁月。

听从召唤 参军入伍

齐以亮是茌平区信发街道齐刘庄人,在原博平县初中毕业后,就在博平西北的马庄小学当了教师。1955年底,原博平县委发出征兵倡议,号召青年人参军入伍,报效祖国。当时,20岁的齐以亮毫不犹豫地报了名。1956年3月,他和全县200多名青年一起应征入伍。后来,齐以亮才知道,那次全县有5名教师报名参军。

入伍之后,他们接到命令,要去朝鲜换防,开展战后援建工作。他们在德州坐上了火车,那是平时拉货用的罐车,当时正值数九寒冬,车上很冷,一路上点着煤炉子取暖。最后,他们来到了辽宁丹东的鸭绿江畔,在经过了国际观察员的严格检查后,火车进入朝鲜新义州。

他们一直来到了南川,根据安排,齐以亮和众多新兵学习开汽车、修汽车。学习半年后,齐以亮被分配到了0847部队32分队,即九团二连。部队驻地离三八线不远,也就三四十公里。齐以亮所在的团是汽车团,停战之后,换防部队的主要任务是防战和战后建设,汽车团负责运送建设所需物资。朝鲜多山,山路崎岖,并且到处都是战争遗留的弹坑,好多弹坑像一间房子一样大小,路很难走。特别是在冬天,朝鲜经常下雪,汽车行走在山路上更是困难。他们最怕车坏在路上,修车一般不能戴手套,冒着严寒修车,手常常被冻伤,那种感受永生难忘。齐以亮有几位战友,因为修车,手冻伤致残了。在那儿待了两年多之后,志愿军圆满完成了建设任务,1958年,齐以亮奉命跟随大部队回国。

进藏平叛 护佑平安

回国的列车进入国境后一路向西,在沿途的兵站他们会休整。路过天津的时候,他们在天津剧院看了戏,是赵树理的《三里湾》。然后,他们到了甘肃兰州,在部队临时成立的速成中学住下来。没多久,他们到西宁驻防。

1951年5月23日,西藏和平解放,1959年进行民主改革。然而,西藏反动集团不甘心交出政权,多次组织武装叛乱,进行对抗,破坏和平。1959年3月10日,西藏再次发生不法分子叛乱。接到武装平叛命令后,齐以亮随同部队进入西藏。拉萨城里的叛乱分子很快就被剿灭了,但那些被打散的残匪到处流窜作乱。有的不法分子装扮成牧民,赶着羊群,不时放冷枪,杀害党的干部和工作人员,甚至抢银行和供销社。群众人心惶惶,生产和生活受到极大破坏。

齐以亮所在的汽车团负责往各兵站运送物资,高原上地广人稀,一片荒凉,有时车走一整天也看不到一个人。为了防备残匪的冷枪,齐以亮和战友们小心地与残匪周旋。执行任务有时一出去就好几天,在没有兵站的地方,吃饭时他们就用石块支上铁锅,用自带的劈柴烧一锅热水,泡着硬邦邦的馒头吃。高原上昼夜温差大,夏天的晚上也很冷。夜里,寒风刺骨,他们穿着皮大衣,戴着皮帽子,裹上毛毯,就在雪地上宿营。有一次,过一条布满石头的浅水河时,汽车轮胎被卡住了,齐以亮的一位战友下去搬开石头,零下几十摄氏度的气温,战友的手被冻伤了。

他们跟着部队追剿叛匪,一个地方平静了,再去另一个地方。敌人在暗处,他们在明处,因此常常被敌人袭击。汽车团除了运送物资,有时还会往回运俘虏和受伤、牺牲的战友。有一次有两辆车运送牺牲的战友,每辆车运四五位,看着牺牲的战友,大家心如刀绞。

1961年底,平叛结束后,齐以亮转业到茌平县公路局工作。1962年,国家精简公职人员去支援农业生产,齐以亮积极响应号召,回到家乡齐刘庄务农。20世纪80年代初,国家出台政策,对支农的人员进行照顾,原单位公路局开始给包括齐以亮在内的这些人发工资。这几年,国家又给退伍的老兵发放补贴。

“最难忘的就是青藏高原的美丽,翻越巴颜喀拉山,上山20公里,下山20公里,远远看去,蓝天、雪峰,嗖嗖跑着的野羊,太好看了!藏族同胞纯朴、善良,军民关系融洽。我们去过的很多地方,地名很有诗意,野牛沟、白马滩、玉树……真想再去那里看看!”几十年后,回忆过往,硝烟散去,留在老人心里的,是对青藏高原深深的眷恋。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号