察院街:官衙街里有市井烟火

文/图 本报记者 于新贵

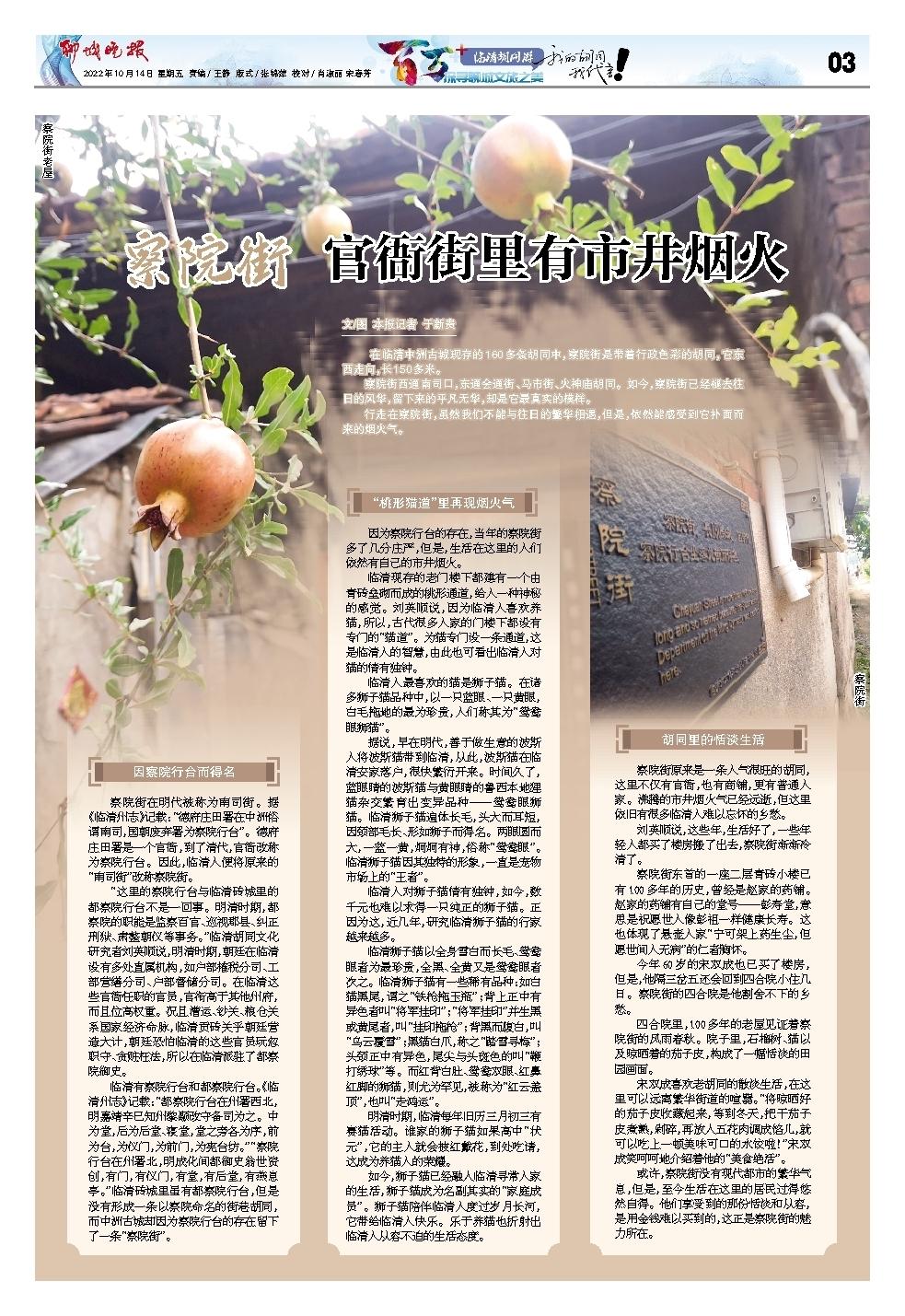

在临清中洲古城现存的160多条胡同中,察院街是带着行政色彩的胡同,它东西走向,长150多米。

察院街西通南司口,东通会通街、马市街、火神庙胡同。如今,察院街已经褪去往日的风华,留下来的平凡无华,却是它最真实的模样。

行走在察院街,虽然我们不能与往日的繁华相遇,但是,依然能感受到它扑面而来的烟火气。

因察院行台而得名

察院街在明代被称为南司街。据《临清州志》记载:“德府庄田署在中洲俗谓南司,国朝废弃署为察院行台”。德府庄田署是一个官衙,到了清代,官衙改称为察院行台。因此,临清人便将原来的“南司街”改称察院街。

“这里的察院行台与临清砖城里的都察院行台不是一回事。明清时期,都察院的职能是监察百官、巡视郡县、纠正刑狱、肃整朝仪等事务。”临清胡同文化研究者刘英顺说,明清时期,朝廷在临清设有多处直属机构,如户部榷税分司、工部营缮分司、户部督储分司。在临清这些官衙任职的官员,官衔高于其他州府,而且位高权重。况且漕运、钞关、粮仓关系国家经济命脉,临清贡砖关乎朝廷营造大计,朝廷恐怕临清的这些官员玩忽职守、贪赃枉法,所以在临清派驻了都察院御史。

临清有察院行台和都察院行台。《临清州志》记载:“都察院行台在州署西北,明嘉靖辛巳知州黎颙改守备司为之。中为堂,后为后堂、寝堂,堂之旁各为序,前为台,为仪门,为前门,为宪台坊。”“察院行台在州署北,明成化间都御史翁世资创,有门,有仪门,有堂,有后堂,有燕息亭。”临清砖城里虽有都察院行台,但是没有形成一条以察院命名的街巷胡同,而中洲古城却因为察院行台的存在留下了一条“察院街”。

“桃形猫道”里再现烟火气

因为察院行台的存在,当年的察院街多了几分庄严,但是,生活在这里的人们依然有自己的市井烟火。

临清现存的老门楼下都建有一个由青砖垒砌而成的桃形通道,给人一种神秘的感觉。刘英顺说,因为临清人喜欢养猫,所以,古代很多人家的门楼下都设有专门的“猫道”。为猫专门设一条通道,这是临清人的智慧,由此也可看出临清人对猫的情有独钟。

临清人最喜欢的猫是狮子猫。在诸多狮子猫品种中,以一只蓝眼、一只黄眼,白毛拖地的最为珍贵,人们称其为“鸳鸯眼狮猫”。

据说,早在明代,善于做生意的波斯人将波斯猫带到临清,从此,波斯猫在临清安家落户,很快繁衍开来。时间久了,蓝眼睛的波斯猫与黄眼睛的鲁西本地狸猫杂交繁育出变异品种——鸳鸯眼狮猫。临清狮子猫遍体长毛,头大而耳短,因颈部毛长、形如狮子而得名。两眼圆而大,一蓝一黄,炯炯有神,俗称“鸳鸯眼”。临清狮子猫因其独特的形象,一直是宠物市场上的“王者”。

临清人对狮子猫情有独钟,如今,数千元也难以求得一只纯正的狮子猫。正因为这,近几年,研究临清狮子猫的行家越来越多。

临清狮子猫以全身雪白而长毛、鸳鸯眼者为最珍贵,全黑、全黄又是鸳鸯眼者次之。临清狮子猫有一些稀有品种:如白猫黑尾,谓之“铁枪拖玉瓶”;背上正中有异色者叫“将军挂印”;“将军挂印”并生黑或黄尾者,叫“挂印拖枪”;背黑而腹白,叫“乌云覆雪”;黑猫白爪,称之“踏雪寻梅”;头颈正中有异色,尾尖与头斑色的叫“鞭打绣球”等。而红背白肚、鸳鸯双眼、红鼻红脚的狮猫,则尤为罕见,被称为“红云盖顶”,也叫“走鸿运”。

明清时期,临清每年旧历三月初三有赛猫活动。谁家的狮子猫如果高中“状元”,它的主人就会披红戴花,到处吃请,这成为养猫人的荣耀。

如今,狮子猫已经融入临清寻常人家的生活,狮子猫成为名副其实的“家庭成员”。狮子猫陪伴临清人度过岁月长河,它带给临清人快乐。乐于养猫也折射出临清人从容不迫的生活态度。

胡同里的恬淡生活

察院街原来是一条人气很旺的胡同,这里不仅有官衙,也有商铺,更有普通人家。沸腾的市井烟火气已经远逝,但这里依旧有很多临清人难以忘怀的乡愁。

刘英顺说,这些年,生活好了,一些年轻人都买了楼房搬了出去,察院街渐渐冷清了。

察院街东首的一座二层青砖小楼已有100多年的历史,曾经是赵家的药铺。赵家的药铺有自己的堂号——彭寿堂,意思是祝愿世人像彭祖一样健康长寿。这也体现了悬壶人家“宁可架上药生尘,但愿世间人无病”的仁者胸怀。

今年60岁的宋双成也已买了楼房,但是,他隔三岔五还会回到四合院小住几日。察院街的四合院是他割舍不下的乡愁。

四合院里,100多年的老屋见证着察院街的风雨春秋。院子里,石榴树、猫以及晾晒着的茄子皮,构成了一幅恬淡的田园画面。

宋双成喜欢老胡同的散淡生活,在这里可以远离繁华街道的喧嚣。“将晾晒好的茄子皮收藏起来,等到冬天,把干茄子皮煮熟,剁碎,再放入五花肉调成馅儿,就可以吃上一顿美味可口的水饺啦!”宋双成笑呵呵地介绍着他的“美食绝活”。

或许,察院街没有现代都市的繁华气息,但是,至今生活在这里的居民过得悠然自得。他们享受到的那份恬淡和从容,是用金钱难以买到的,这正是察院街的魅力所在。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号