山东考古新发现——

聊城傅大门唐代墓葬

文/图 本报通讯员 于中胜 刘禄 刘文涛 党浩

聊城傅大门唐代墓葬位于东昌府区新区街道原傅大门村。墓葬南距聊城市区建设路约400米,北距电大路约180米,东距二干渠约100米,西临青周路。

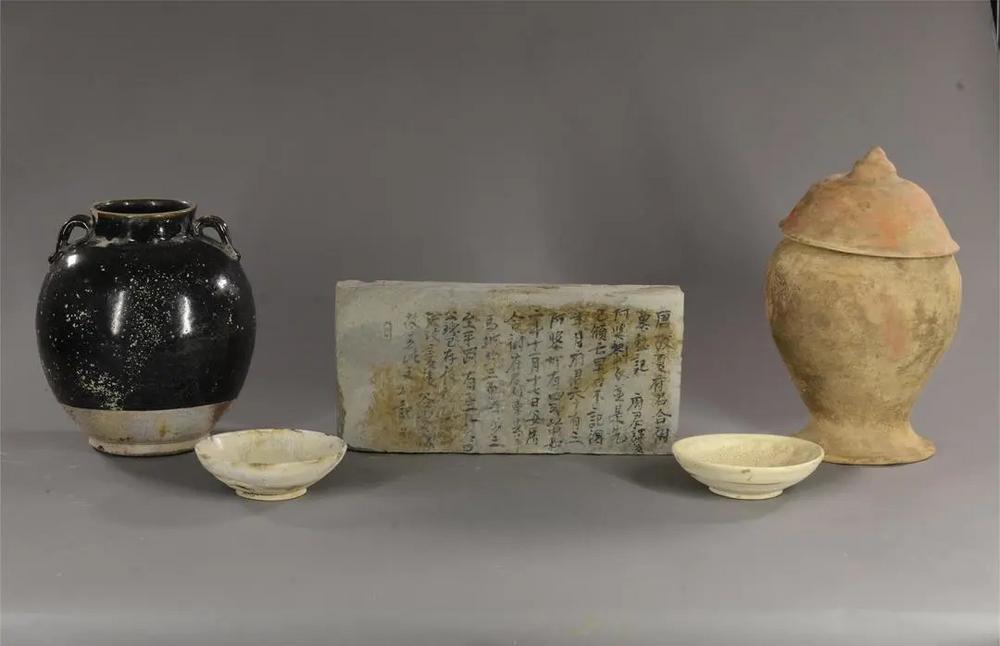

今年3—6月份,为配合东昌府区傅大门村棚户区改造,山东省文物考古研究院对建设用地范围内勘探出的墓葬进行了发掘。本次发掘共清理唐代墓葬35座,出土陶器、瓷器、铜器、铁器、漆木器、蚌器、砖质墨书墓志等各类材质文物110余件(套)。

墓葬所在区域地层基本可分为3层。一层为垫土层,为灰褐色沙土,厚度为1米—1.7米,土层中含有大量植物根系、现代建筑垃圾、生活垃圾。因该地块原为现代村落所在地,沟坑较多,包含物杂乱。二层为淤沙淤土层,厚度为4.8米—5.2米,为唐代以后各时期的黄泛淤积,由浅黄褐沙土与红褐胶黏土叠压12小层,淤积痕迹明显,包含物稀少。三层为唐代文化层,厚度为0.8米—1.2米,灰褐色沙土,含有红灰陶片、砖瓦残块及红烧土、草木灰颗粒等。35座墓葬均开口于该层。三层以下为淤土层,土质纯净,偶含料姜石等碎石块。

考古工作者在发掘区布设了东西、南北两条2×140米的探沟剖面,经发掘得知,该区域唐代地貌为东高西低、北高南低,东西向140米内的高程落差为1.7米。墓葬大多位于发掘区的东南部与北部。

本次被发掘墓葬的时代皆为唐代,形制皆为小、中型土圹砖室墓。

小型墓根据形制可分为三类

小型墓根据形制可分为三类。第一类为未带墓道舟形砖室墓,共12座。墓圹平面呈长方形或弧边长方形,墓向南。墓室砖砌,底部平铺条砖,南北两端窄,中段外弧,平面呈舟形。墓壁条砖错缝平砌,顶部用条砖左右向内叠涩平砌,用竖砖斜砌封顶。该类墓规模小,部分墓室内有棺痕,皆为单人仰身直肢葬,头向南,人骨经鉴定多为未成年个体。随葬品多为白釉瓷碗、漆盒、塔式罐、铜钱,部分随葬墨书砖墓志。

第二类为带墓道舟形砖室墓,共10座。墓圹平面呈弧边长方形,墓道较短,墓道底为斜坡式或台阶式,墓南向。墓道底部尽头为砖砌墓门,墓门下部条砖平砌,上部用条砖砌筑券拱,前有条砖斜砌或平砌封门砖。墓室中间外弧,北段尖窄,平面呈舟形。墓室砌筑结构与第一类小型墓大致形同。墓室内双人或单人仰身直肢葬,头向南。随葬品有白釉瓷碗、塔式罐、漆盘、铜钱,部分随葬墨书墓志。

第三类为带墓道马蹄形(椭圆形)砖室墓,共4座。墓圹平面呈椭圆形,墓道细长,底部呈斜坡状,墓向南。墓道底部尽头为墓门,墓门用条砖平砌,前有封门砖平铺斜砌至顶。墓室平面呈马蹄形(椭圆形),墓室底部用条砖平铺,顶部用条砖平铺叠涩渐收起顶。墓室内后半部有砖砌低矮棺床,双人仰身直肢葬,头向西,存在迁葬现象。随葬器物有红陶双系罐、灰陶罐、白釉瓷碗、铜钱,部分随葬墨书墓志。

中型墓根据形制可分为两类

中型墓根据形制可分为两类。第一类为圆形穹隆顶砖室墓,共7座,由墓道、墓门、甬道、墓室组成。墓南向,墓道平面呈长梯形,直壁,底部斜坡或台阶式至墓门底部。墓门两侧底部用条砖平砌,上部由条砖竖砌门券,前有条砖平铺斜砌封门。墓门后甬道较短,下用条砖平砌,顶部竖砌拱形券。墓圹、墓室平面皆圆形,墓室壁中下部条砖平砌,上部穹隆顶,砌法或用条砖斜砌内收或用条砖叠涩内收。墓室中后部用条砖砌半圆形或“凹”字形棺床,外壁条砖平铺,内填土,上铺砖,部分棺床外壁雕壸门,墓室左右壁有灯檠、直棂窗等砖仿木结构装饰。人骨皆为夫妻合葬,头向西,存在迁葬现象。随葬器物多置于棺床下或棺床西南角,器物有塔式罐、白釉瓷碗、漆盘、铜镜、铜钗、铜带具,部分随葬墨书墓志砖等。

第二类为带墓道带侧室方形弧边砖室墓,共1座,由墓道、墓门、甬道、主墓室和左右2侧室组成。墓南向,墓道平面呈长梯形,直壁,底部呈斜坡状至墓门底部。墓门两侧用条砖平砌,顶部用砖砌半圆券拱,前有条砖平铺斜砌封门砖。甬道较短,顶部砌拱形券。墓圹平面呈方形,墓室平面呈方形弧边,顶部早年坍塌,形制不详。在墓室东西壁中部向外各砌一平面呈舟形侧室。主墓室后部有“凹”字形棺床。墓室内因进水,人骨散乱,头向不详。左右耳室内,也葬有散乱人骨。后经清理,该墓共葬人骨4具。随葬器物皆被破坏,可辨器型有红陶罐、白釉瓷碗、铁鐎斗等,另在封门砖中清理一方墨书墓志。

此次发掘共清理出纪年墨书墓志15块,最早为唐垂拱二年(686年)墓志,最晚为乾宁四年(897年)墓志,再结合墓葬开口地层和墓葬类型、出土随葬品类型判断,基本能确定傅大门墓葬所有墓葬的年代也在686至897年这一时间段内。

本次发掘的35座唐代墓葬,15座纪年明确,为鲁西乃至山东地区的唐墓断代提供了重要标尺,且墓葬形制多样,时间跨度大,为研究鲁西地区唐代中小型砖室墓演变提供了重要的实物资料。

在发掘过程中,考古工作者对4座墓葬存在的封土进行了解剖,明确了墓室营建时地上与地下的位置关系。以编号为M8的墓室为例,通过解剖可知,该墓室的营建方式是五分之一在地上,五分之四在地下。墓室修建完毕后,先对地上部分用三合土灌抹砖缝,再堆覆封土,并进行简单夯打。通过解剖复原可知,M8建成后至洪水来临前,地面部分封土高度至少还存在1米左右。

本次发掘的纪年墓葬,最早为唐垂拱二年,最晚为乾宁四年,且各墓葬之间没有叠压打破关系,从侧面可反映出唐代博州城北郊的地貌变化不大。结合之前的考古信息(主要是2020年聊城绳张遗址材料),博州城址在现徒骇河橡胶坝公园位置存在的时间从晚唐再向前提200余年,并通过出土墓志记载再为唐代博州补充1里、1场、1草市、3村、1河、1路,丰富了唐代博州城北郊的历史地理信息。

墓葬中出土遗物数量不太多,但唐代晚期中小型墓葬中的器物组合基本一致——塔式罐、白瓷碗、漆盘。这为研究该地区晚唐时期的丧葬礼俗提供了新材料。

该墓葬出土墓志记载了墓主的年龄,对用现代科学手段进行年龄鉴定起到了重要纠正和校订作用。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号