新开街:百年光阴写成“诗”

文/图 本报记者 赵琦

要了解一座千年古县的发展历史,其实并不困难。一本史书、一位老者、一条胡同都能打开时光隧道。书简上记载的是纵横的历史,老者讲述的或许是纸张上都未有只言片语的动人故事,如果有幸邂逅一条相对年轻又充溢着思想的胡同,定会收获一段赏心乐事。

临清市有三条名为“新开街”的街巷,其中一条在砖城西南角,是一条东西走向、长150米的街巷。它东连县前街,西通东岳庙街、博源门,北连新华路,是民国时期新开的一条街巷,所以命名为新开街。

城中有胡同 街巷有故事

10月31日,新华路像往常一样热闹非凡,来往的车辆开往不同的目的地,还有几辆小车闪身钻进两旁的小胡同里,新开街是这些小胡同中的一条。

打开地图能看到,与新华路这条主干路相比,新开街好似一条扯开的丝线,束缚着新华路并向两边延展。这明明是最相近的两条街巷,却孕育着两种不同的生活状态。一个如小家碧玉,安静沉稳;一个却是丰神俊朗,张扬洒脱。

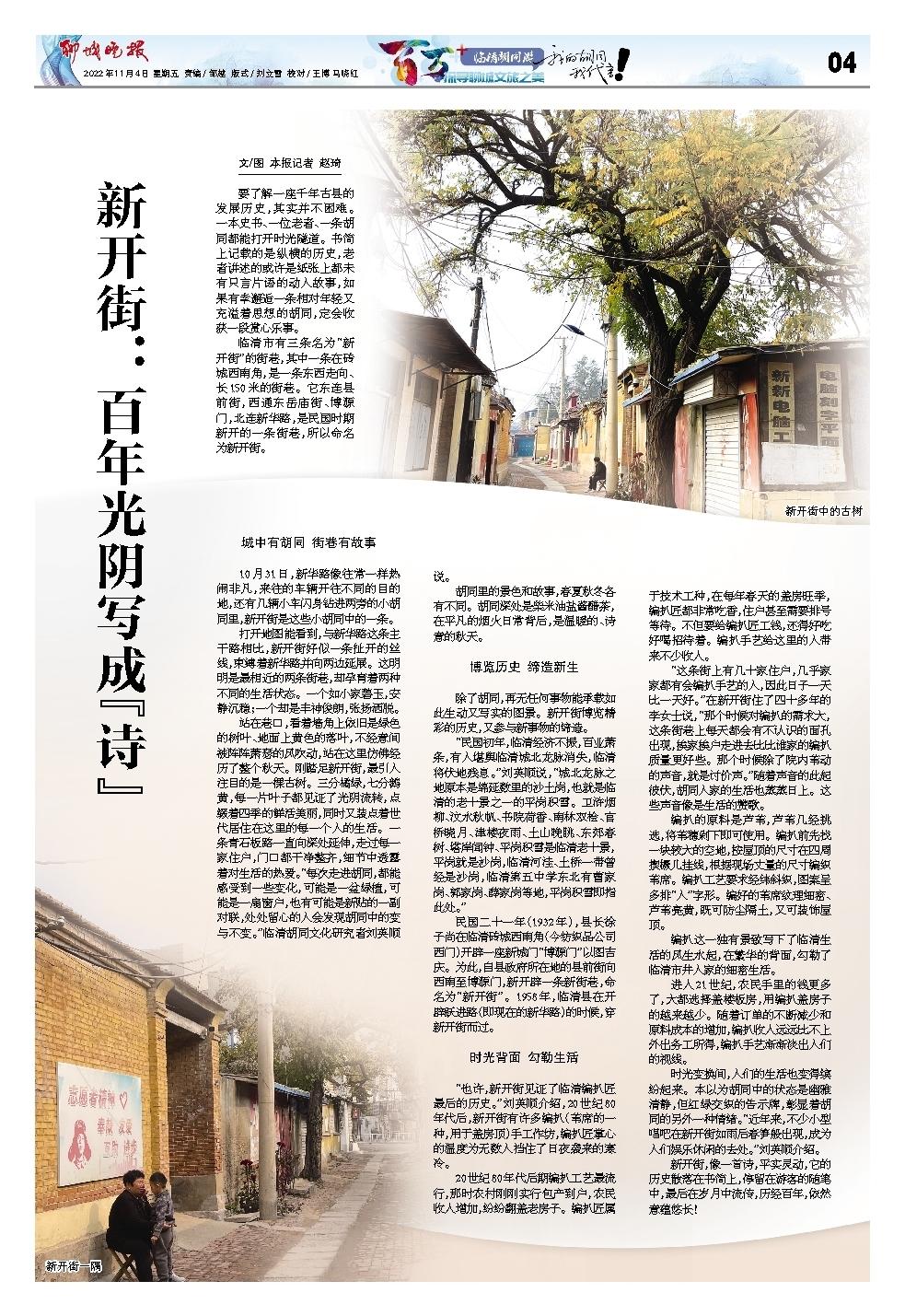

站在巷口,看着墙角上依旧是绿色的树叶、地面上黄色的落叶,不经意间被阵阵萧瑟的风吹动,站在这里仿佛经历了整个秋天。刚踏足新开街,最引人注目的是一棵古树。三分橘绿,七分鹅黄,每一片叶子都见证了光阴流转,点缀着四季的鲜活美丽,同时又装点着世代居住在这里的每一个人的生活。一条青石板路一直向深处延伸,走过每一家住户,门口都干净整齐,细节中透露着对生活的热爱。“每次走进胡同,都能感受到一些变化,可能是一盆绿植,可能是一扇窗户,也有可能是新贴的一副对联,处处留心的人会发现胡同中的变与不变。”临清胡同文化研究者刘英顺说。

胡同里的景色和故事,春夏秋冬各有不同。胡同深处是柴米油盐酱醋茶,在平凡的烟火日常背后,是温暖的、诗意的秋天。

博览历史 缔造新生

除了胡同,再无任何事物能承载如此生动又写实的图景。新开街博览精彩的历史,又参与新事物的缔造。

“民国初年,临清经济不振,百业萧条,有人堪舆临清城北龙脉消失,临清将伏地残息。”刘英顺说,“城北龙脉之地原本是绵延数里的沙土岗,也就是临清的老十景之一的平岗积雪。卫浒烟柳、汶水秋帆、书院荷香、南林双桧、官桥晓月、津楼夜雨、土山晚眺、东郊春树、塔岸闻钟、平岗积雪是临清老十景,平岗就是沙岗,临清河洼、土桥一带曾经是沙岗,临清第五中学东北有曹家岗、郭家岗、薛家岗等地,平岗积雪即指此处。”

民国二十一年(1932年),县长徐子尚在临清砖城西南角(今纺织品公司西门)开辟一座新城门“博源门”以图吉庆。为此,自县政府所在地的县前街向西南至博源门,新开辟一条新街巷,命名为“新开街”。1958年,临清县在开辟跃进路(即现在的新华路)的时候,穿新开街而过。

时光背面 勾勒生活

“也许,新开街见证了临清编扒匠最后的历史。”刘英顺介绍,20世纪80年代后,新开街有许多编扒(苇席的一种,用于盖房顶)手工作坊,编扒匠掌心的温度为无数人挡住了日夜袭来的寒冷。

20世纪80年代后期编扒工艺最流行,那时农村刚刚实行包产到户,农民收入增加,纷纷翻盖老房子。编扒匠属于技术工种,在每年春天的盖房旺季,编扒匠都非常吃香,住户甚至需要排号等待。不但要给编扒匠工钱,还得好吃好喝招待着。编扒手艺给这里的人带来不少收入。

“这条街上有几十家住户,几乎家家都有会编扒手艺的人,因此日子一天比一天好。”在新开街住了四十多年的李女士说,“那个时候对编扒的需求大,这条街巷上每天都会有不认识的面孔出现,挨家挨户走进去比比谁家的编扒质量更好些。那个时候除了院内苇动的声音,就是讨价声。”随着声音的此起彼伏,胡同人家的生活也蒸蒸日上。这些声音像是生活的赞歌。

编扒的原料是芦苇,芦苇几经挑选,将苇穗剁下即可使用。编扒前先找一块较大的空地,按屋顶的尺寸在四周揳橛儿挂线,根据现场丈量的尺寸编织苇席。编扒工艺要求经纬斜织,图案呈多排“人”字形。编好的苇席纹理细密、芦苇亮黄,既可防尘隔土,又可装饰屋顶。

编扒这一独有景致写下了临清生活的风生水起,在繁华的背面,勾勒了临清市井人家的细密生活。

进入21世纪,农民手里的钱更多了,大都选择盖楼板房,用编扒盖房子的越来越少。随着订单的不断减少和原料成本的增加,编扒收入远远比不上外出务工所得,编扒手艺渐渐淡出人们的视线。

时光变换间,人们的生活也变得缤纷起来。本以为胡同中的状态是幽雅清静,但红绿交织的告示牌,彰显着胡同的另外一种情绪。“近年来,不少小型唱吧在新开街如雨后春笋般出现,成为人们娱乐休闲的去处。”刘英顺介绍。

新开街,像一首诗,平实灵动,它的历史散落在书简上,停留在游客的随笔中,最后在岁月中流传,历经百年,依然意蕴悠长!

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号