我和张海迪

■ 文/图 李居忠

时光荏苒,光阴如梭,转眼间五十多年过去了。1970年4月,张海迪跟随父母从省城济南来到距莘县县城10余公里的莘县十八里铺公社尚楼村,当年我进入莘县一中初中部读书,张海迪的妹妹张雪征和我在同一个级部,是同级不同班的同学,记得我曾经和几个同学骑自行车到尚楼村去看望过她们。1971年下半年,张海迪的父亲张坦夫被安排在县委宣传部工作,母亲毕江娇被安排在莘县文化馆工作,她们家也从尚楼村搬到莘县,我们经常看到坐在一把椅子改装的轮椅上的张海迪。我们下乡后,毕阿姨也经常到知青点指导我们村文艺宣传队的剧目排练工作。后来我上了大学并留校工作,回莘县的次数逐渐减少,也就没有再见到过他们。再见到张海迪时,已是1982年11月。

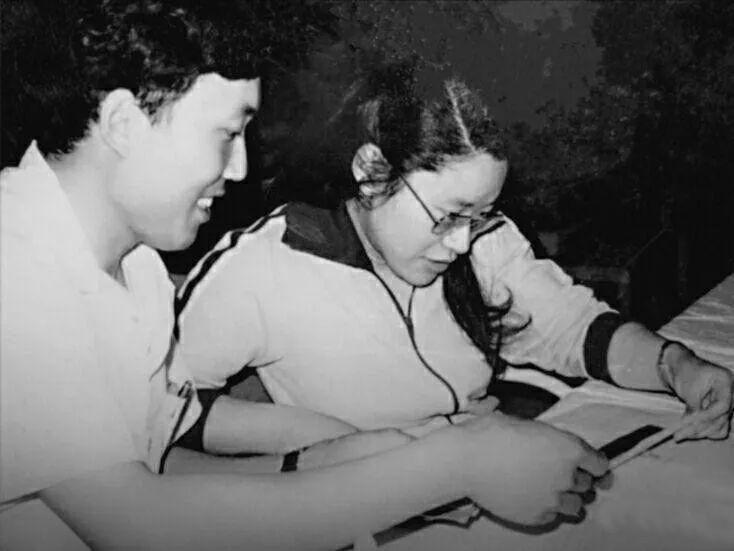

进入20世纪80年代,张海迪身残志坚的消息已在莘县家喻户晓,并迅速传遍山东、传遍全国。1982年11月4日,共青团山东省委安排张海迪在山东大学作专场报告,报告会场设在历城体育馆(现已拆除),我当时在山东大学学生工作部工作,负责报告的摄影工作,张海迪的精彩报告不断被师生们的热烈掌声打断,报告即将结束时,我利用摄影的特殊便利,走到张海迪身边,悄悄告诉她报告结束后分别用英、日语为师生们唱首歌,这时她认出了我,问我怎么在这里,我告诉她我在山大工作。她爽快地答应了我,并叮嘱我,由我通报给在场的师生。待她报告结束,我通过麦克风通报全场:请张海迪分别用英、日语为大家演唱歌曲。随后在没有音乐伴奏的情况下,张海迪用英、日语演唱了两首歌曲,再一次赢得全场师生的热烈掌声。在这一过程中,我注意到时任山东大学校长吴富恒走到与会校领导面前商议着什么。报告结束后,吴富恒校长做了总结,号召全校师生向张海迪学习,同时代表山东大学授予张海迪山东大学名誉学生,全场再一次响起热烈的掌声。

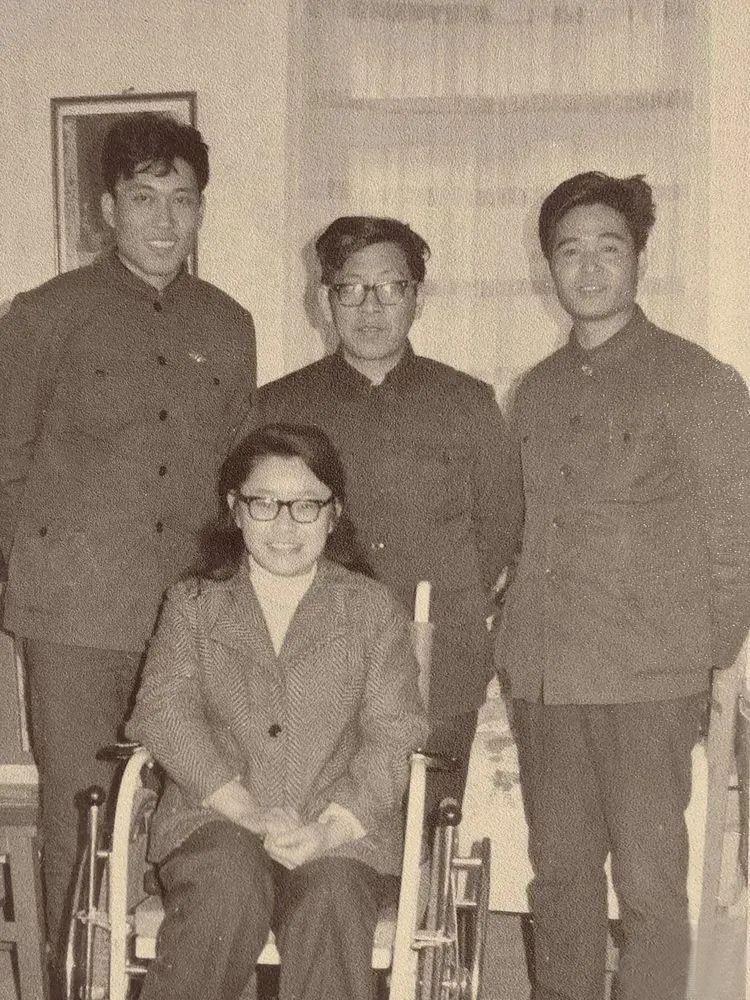

在随后的日子里,学校安排时任教务处长刘玉柱、时任团委书记冯宜明到莘县看望张海迪,送去部分学习书籍,由我陪同前往。当时张海迪居住在县文化馆院内,在她的书房兼卧室里,两位领导和张海迪畅谈了很久,并一起合影留念。临分别时张海迪向我提出,希望得到山东大学蒋维崧先生的一幅书法作品,我答应回校即办。

回到学校后,我向吴富恒校长汇报了此事,吴校长叮嘱我以他的名义直接去找蒋维崧先生,并说他也要为张海迪写幅字,没几天吴校长的字就写好了(因时间久远,字的内容我忘记了,当时也拍了照,照片也找不到了)。我到蒋维崧先生的家中说明来意,蒋先生爽快地答应了,让我过几天去取。1983年2月,学校放寒假,我准备回莘县探亲之前去找蒋先生取字,蒋先生说,张海迪现在是大名人,不知道给她写幅什么字为好,还没有动笔。我和蒋先生商议,张海迪的一句座右铭是“让理想的光芒照亮生活之路”,可否写下这一句,蒋先生认为很好,随即提笔在宣纸上书写起来。回到莘县后,我听说张海迪已调往聊城,就从莘县赶到聊城,将吴富恒校长和蒋维崧先生的两幅字交到她的手中。

1983年3月,共青团中央授予张海迪“优秀共青团员”称号,号召向她学习。《中国青年报》发表《是颗流星,就要把光留给人间》,让张海迪名噪中华。她怀着“活着就要做个对社会有益的人”的信念,以保尔为榜样,勇于把自己的光和热献给人民。她以自己的言行,回答了亿万青年非常关心的人生观、价值观问题。我工作的山东大学学生工作部当时收到了多封来自全国各地寄给张海迪的信件,1983年5月,张海迪参加一次全国性的活动,回济南后住在南郊宾馆,团省委安排山东大学前往看望和交流,我和山东大学校报主编陪同时任学校党委副书记程世忠、曾繁仁一同参加,我将信件一一转交给了张海迪,并就信中当时青年们关切的问题进行了交流。

后来由于我在学校工作的变动,不再从事学生工作,和张海迪的交流再次中断。我由衷地祝愿她青春永驻,在担任中国残疾人联合会主席期间,为处于弱势地位的残疾人事业谋求更多的权益和福利。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号