16通石碑上的茌平记忆

文/图 本报记者 吕晓磊

碑刻不仅是珍贵的历史文献,也是书法艺术的浓缩,具有原始性、真实性的特点,能比较真实地保存所承载的历史文化面貌,是研究历史文化及社会变迁不可或缺、具有较高历史文化价值的第一手材料。

文庙,是古代祭祀孔子和进行儒学教育的场所,是礼制庙宇与官方学校合二为一的建筑模式,也是我国古代文化遗产中极其重要的组成部分。山东是孔孟之乡,人们对孔子非常崇拜,很多地方有文庙,包括茌平区。

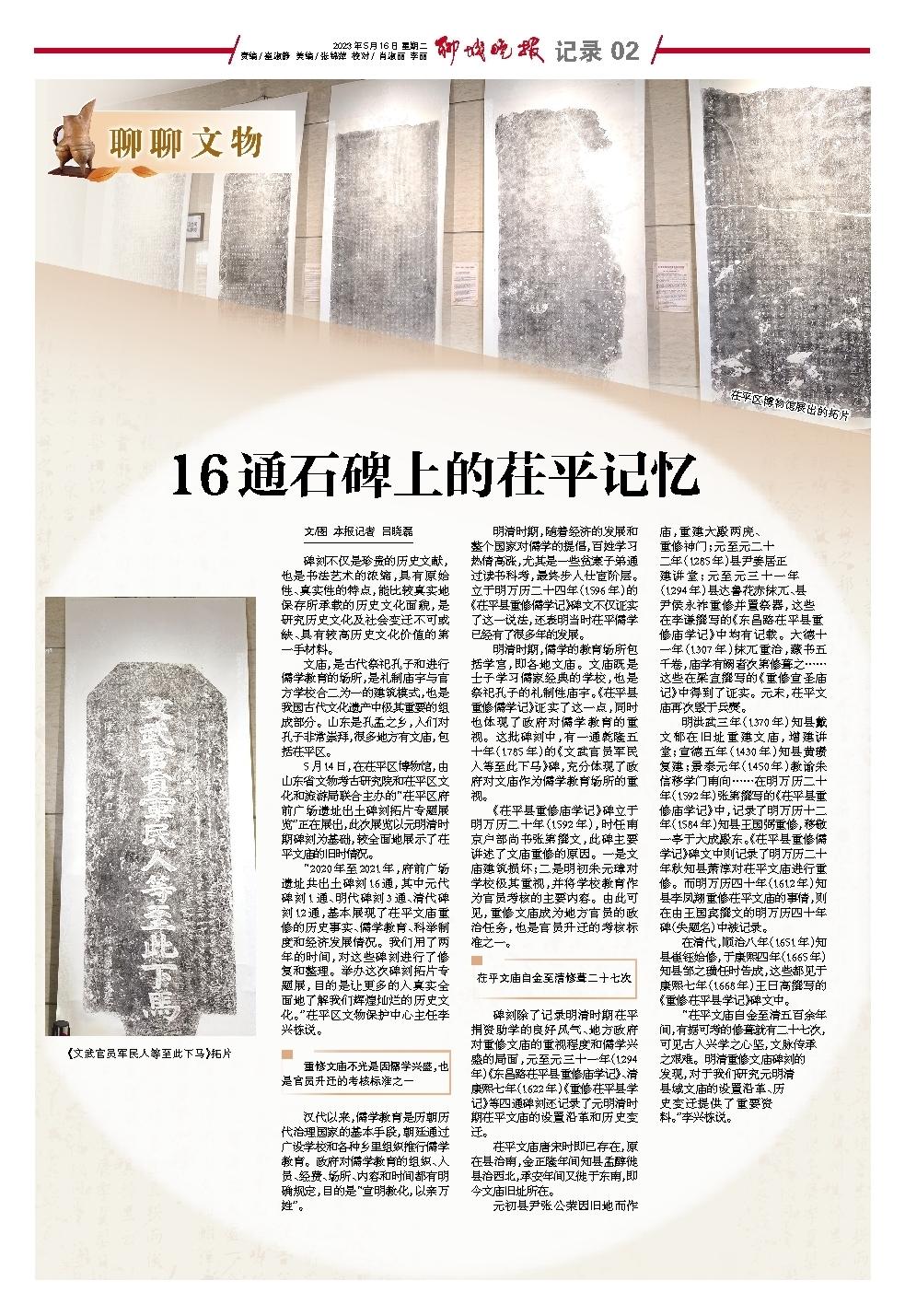

5月14日,在茌平区博物馆,由山东省文物考古研究院和茌平区文化和旅游局联合主办的“茌平区府前广场遗址出土碑刻拓片专题展览”正在展出,此次展览以元明清时期碑刻为基础,较全面地展示了茌平文庙的旧时情况。

“2020年至2021年,府前广场遗址共出土碑刻16通,其中元代碑刻1通、明代碑刻3通、清代碑刻12通,基本展现了茌平文庙重修的历史事实、儒学教育、科举制度和经济发展情况。我们用了两年的时间,对这些碑刻进行了修复和整理。举办这次碑刻拓片专题展,目的是让更多的人真实全面地了解我们辉煌灿烂的历史文化。”茌平区文物保护中心主任李兴栋说。

重修文庙不光是因儒学兴盛,也是官员升迁的考核标准之一

汉代以来,儒学教育是历朝历代治理国家的基本手段,朝廷通过广设学校和各种乡里组织推行儒学教育。政府对儒学教育的组织、人员、经费、场所、内容和时间都有明确规定,目的是“宣明教化,以亲万姓”。

明清时期,随着经济的发展和整个国家对儒学的提倡,百姓学习热情高涨,尤其是一些贫寒子弟通过读书科考,最终步入仕宦阶层。立于明万历二十四年(1596年)的《茌平县重修儒学记》碑文不仅证实了这一说法,还表明当时茌平儒学已经有了很多年的发展。

明清时期,儒学的教育场所包括学宫,即各地文庙。文庙既是士子学习儒家经典的学校,也是祭祀孔子的礼制性庙宇。《茌平县重修儒学记》证实了这一点,同时也体现了政府对儒学教育的重视。这批碑刻中,有一通乾隆五十年(1785年)的《文武官员军民人等至此下马》碑,充分体现了政府对文庙作为儒学教育场所的重视。

《茌平县重修庙学记》碑立于明万历二十年(1592年),时任南京户部尚书张第撰文,此碑主要讲述了文庙重修的原因。一是文庙建筑损坏;二是明初朱元璋对学校极其重视,并将学校教育作为官员考核的主要内容。由此可见,重修文庙成为地方官员的政治任务,也是官员升迁的考核标准之一。

茌平文庙自金至清修葺二十七次

碑刻除了记录明清时期茌平捐资助学的良好风气、地方政府对重修文庙的重视程度和儒学兴盛的局面,元至元三十一年(1294年)《东昌路茌平县重修庙学记》、清康熙七年(1622年)《重修茌平县学记》等四通碑刻还记录了元明清时期茌平文庙的设置沿革和历史变迁。

茌平文庙唐宋时即已存在,原在县治南,金正隆年间知县孟醇徙县治西北,承安年间又徙于东南,即今文庙旧址所在。

元初县尹张公荣因旧地而作庙,重建大殿两庑、重修神门;元至元二十二年(1285年)县尹姜居正建讲堂;元至元三十一年(1294年)县达鲁花赤抹兀、县尹侯永祚重修并置祭器,这些在李谦撰写的《东昌路茌平县重修庙学记》中均有记载。大德十一年(1307年)抹兀重治,藏书五千卷,庙学有阙者次第修葺之……这些在梁宜撰写的《重修宣圣庙记》中得到了证实。元末,茌平文庙再次毁于兵燹。

明洪武三年(1370年)知县戴文郁在旧址重建文庙,增建讲堂;宣德五年(1430年)知县黄瓒复建;景泰元年(1450年)教谕朱信移学门南向……在明万历二十年(1592年)张第撰写的《茌平县重修庙学记》中,记录了明万历十二年(1584年)知县王国弼重修,移敬一亭于大成殿东。《茌平县重修儒学记》碑文中则记录了明万历二十年秋知县萧淳对茌平文庙进行重修。而明万历四十年(1612年)知县李凤翔重修茌平文庙的事情,则在由王国宾撰文的明万历四十年碑(失题名)中被记录。

在清代,顺治八年(1651年)知县崔钰始修,于康熙四年(1665年)知县邹之璜任时告成,这些都见于康熙七年(1668年)王曰高撰写的《重修茌平县学记》碑文中。

“茌平文庙自金至清五百余年间,有据可考的修葺就有二十七次,可见古人兴学之心坚,文脉传承之艰难。明清重修文庙碑刻的发现,对于我们研究元明清县域文庙的设置沿革、历史变迁提供了重要资料。”李兴栋说。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号