泰安岱庙“万代瞻仰”碑文是咱聊城人写的

本报通讯员 祝伟康

登光岳楼东望,如果晴空万里,仿佛能看到泰山,所以清代的施闰章有诗云“泰岱东来作翠屏”。提起泰山与聊城的关系,典故可太多了,今天先从一通石碑谈起。

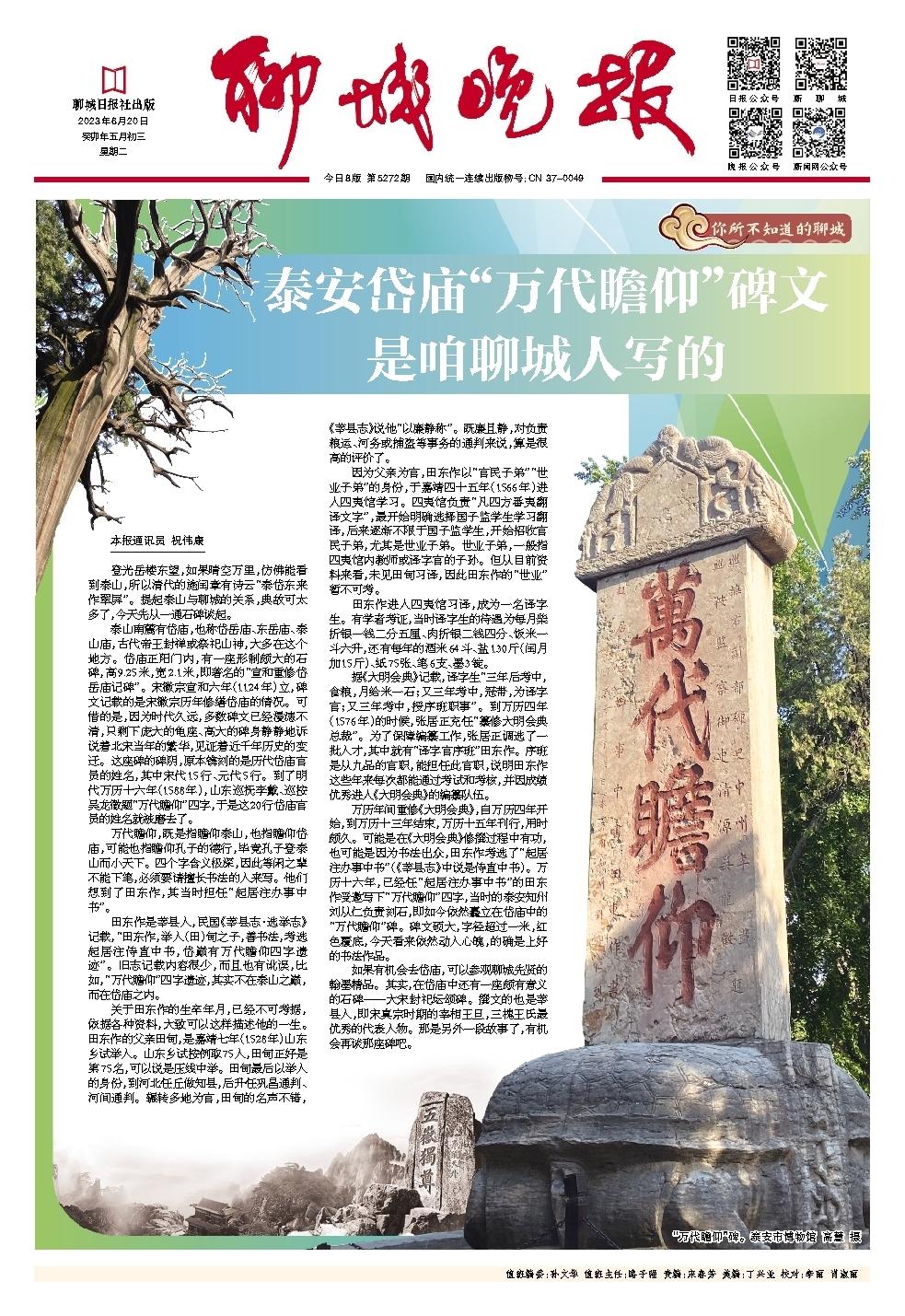

泰山南麓有岱庙,也称岱岳庙、东岳庙、泰山庙,古代帝王封禅或祭祀山神,大多在这个地方。岱庙正阳门内,有一座形制颇大的石碑,高9.25米,宽2.1米,即著名的“宣和重修岱岳庙记碑”。宋徽宗宣和六年(1124年)立,碑文记载的是宋徽宗历年修缮岱庙的情况。可惜的是,因为时代久远,多数碑文已经漫漶不清,只剩下庞大的龟座、高大的碑身静静地诉说着北宋当年的繁华,见证着近千年历史的变迁。这座碑的碑阴,原本镌刻的是历代岱庙官员的姓名,其中宋代15行、元代5行。到了明代万历十六年(1588年),山东巡抚李戴、巡按吴龙徵题“万代瞻仰”四字,于是这20行岱庙官员的姓名就被磨去了。

万代瞻仰,既是指瞻仰泰山,也指瞻仰岱庙,可能也指瞻仰孔子的德行,毕竟孔子登泰山而小天下。四个字含义极深,因此等闲之辈不能下笔,必须要请擅长书法的人来写。他们想到了田东作,其当时担任“起居注办事中书”。

田东作是莘县人,民国《莘县志·选举志》记载,“田东作,举人(田)甸之子,善书法,考选起居注侍直中书,岱巅有万代瞻仰四字遗迹”。旧志记载内容很少,而且也有讹误,比如,“万代瞻仰”四字遗迹,其实不在泰山之巅,而在岱庙之内。

关于田东作的生卒年月,已经不可考据,依据各种资料,大致可以这样描述他的一生。田东作的父亲田甸,是嘉靖七年(1528年)山东乡试举人。山东乡试按例取75人,田甸正好是第75名,可以说是压线中举。田甸最后以举人的身份,到河北任丘做知县,后升任巩昌通判、河间通判。辗转多地为官,田甸的名声不错,《莘县志》说他“以廉静称”。既廉且静,对负责粮运、河务或捕盗等事务的通判来说,算是很高的评价了。

因为父亲为官,田东作以“官民子弟”“世业子弟”的身份,于嘉靖四十五年(1566年)进入四夷馆学习。四夷馆负责“凡四方番夷翻译文字”,最开始明确选择国子监学生学习翻译,后来逐渐不限于国子监学生,开始招收官民子弟,尤其是世业子弟。世业子弟,一般指四夷馆内教师或译字官的子孙。但从目前资料来看,未见田甸习译,因此田东作的“世业”暂不可考。

田东作进入四夷馆习译,成为一名译字生。有学者考证,当时译字生的待遇为每月柴折银一钱二分五厘、肉折银二钱四分、饭米一斗六升,还有每年的酒米64斗、盐130斤(闰月加15斤)、纸75张、笔6支、墨3锭。

据《大明会典》记载,译字生“三年后考中,食粮,月给米一石;又三年考中,冠带,为译字官;又三年考中,授序班职事”。到万历四年(1576年)的时候,张居正充任“纂修大明会典总裁”。为了保障编纂工作,张居正调选了一批人才,其中就有“译字官序班”田东作。序班是从九品的官职,能担任此官职,说明田东作这些年来每次都能通过考试和考核,并因成绩优秀进入《大明会典》的编纂队伍。

万历年间重修《大明会典》,自万历四年开始,到万历十三年结束,万历十五年刊行,用时颇久。可能是在《大明会典》修撰过程中有功,也可能是因为书法出众,田东作考选了“起居注办事中书”(《莘县志》中说是侍直中书)。万历十六年,已经任“起居注办事中书”的田东作受邀写下“万代瞻仰”四字,当时的泰安知州刘从仁负责刻石,即如今依然矗立在岱庙中的“万代瞻仰”碑。碑文硕大,字径超过一米,红色覆底,今天看来依然动人心魄,的确是上好的书法作品。

如果有机会去岱庙,可以参观聊城先贤的翰墨精品。其实,在岱庙中还有一座颇有意义的石碑——大宋封祀坛颂碑。撰文的也是莘县人,即宋真宗时期的宰相王旦,三槐王氏最优秀的代表人物。那是另外一段故事了,有机会再谈那座碑吧。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号