聊聊文物|海兽葡萄镜 “中西合璧”的多谜之镜

文/图 本报记者 吕晓磊 马永伟

铜镜,在古人的日常生活中占有重要地位。人们喜爱铜镜,不仅因它可以“正衣冠”,还因为其背面的构思主题和精致巧妙的设计极具艺术感染力,这让铜镜成为艺术品一样的存在,在历史的长河中熠熠生辉。

铜镜是中国起源时间最早、使用时间最长的青铜制品之一,是中国传统文化中一个非常重要的符号,直观展现了中国古代铜器铸造工艺的发展、人们的审美趣味与习俗的变化以及中外文化的交流互鉴。

唐代是我国铜镜生产的繁荣时期,其中以海兽葡萄纹的铜镜最为典型,其优美的造型、独特的装饰和丰富的内涵都在向世人讲述着1000多年前大唐的繁盛与包容。

充满神秘色彩的铜镜

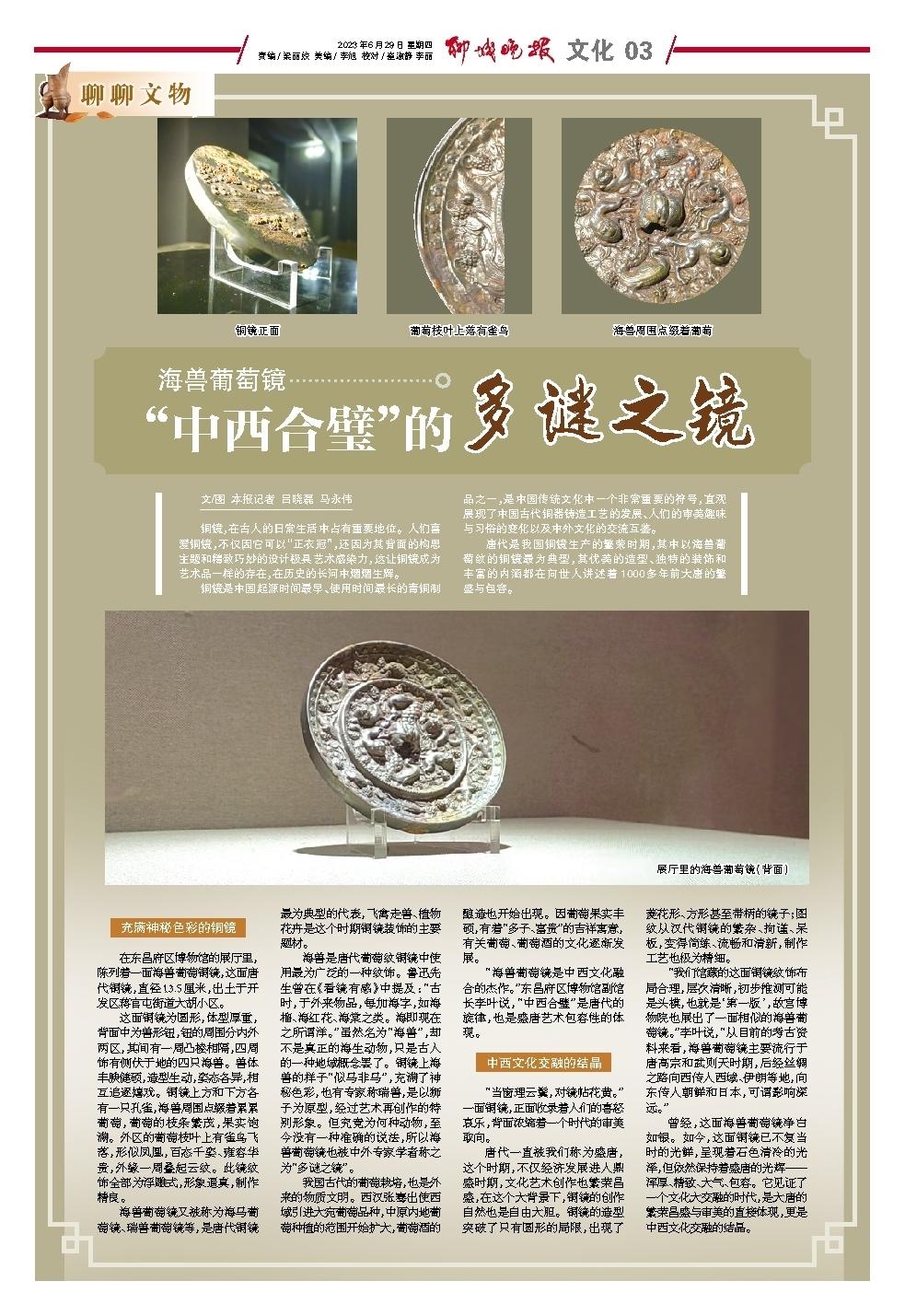

在东昌府区博物馆的展厅里,陈列着一面海兽葡萄铜镜,这面唐代铜镜,直径13.5厘米,出土于开发区蒋官屯街道大胡小区。

这面铜镜为圆形,体型厚重,背面中为兽形钮,钮的周围分内外两区,其间有一周凸棱相隔,四周饰有侧伏于地的四只海兽。兽体丰腴健硕,造型生动,姿态各异,相互追逐嬉戏。铜镜上方和下方各有一只孔雀,海兽周围点缀着累累葡萄,葡萄的枝条繁茂,果实饱满。外区的葡萄枝叶上有雀鸟飞落,形似凤凰,百态千姿、雍容华贵,外缘一周叠起云纹。此镜纹饰全部为浮雕式,形象逼真,制作精良。

海兽葡萄镜又被称为海马葡萄镜、瑞兽葡萄镜等,是唐代铜镜最为典型的代表,飞禽走兽、植物花卉是这个时期铜镜装饰的主要题材。

海兽是唐代葡萄纹铜镜中使用最为广泛的一种纹饰。鲁迅先生曾在《看镜有感》中提及:“古时,于外来物品,每加海字,如海榴、海红花、海棠之类。海即现在之所谓洋。”虽然名为“海兽”,却不是真正的海生动物,只是古人的一种地域概念罢了。铜镜上海兽的样子“似马非马”,充满了神秘色彩,也有专家称瑞兽,是以狮子为原型,经过艺术再创作的特别形象。但究竟为何种动物,至今没有一种准确的说法,所以海兽葡萄镜也被中外专家学者称之为“多谜之镜”。

我国古代的葡萄栽培,也是外来的物质文明。西汉张骞出使西域引进大宛葡萄品种,中原内地葡萄种植的范围开始扩大,葡萄酒的酿造也开始出现。因葡萄果实丰硕,有着“多子、富贵”的吉祥寓意,有关葡萄、葡萄酒的文化逐渐发展。

“海兽葡萄镜是中西文化融合的杰作。”东昌府区博物馆副馆长李叶说,“中西合璧”是唐代的旋律,也是盛唐艺术包容性的体现。

中西文化交融的结晶

“当窗理云鬓,对镜帖花黄。”一面铜镜,正面收录着人们的喜怒哀乐,背面浓缩着一个时代的审美取向。

唐代一直被我们称为盛唐,这个时期,不仅经济发展进入鼎盛时期,文化艺术创作也繁荣昌盛,在这个大背景下,铜镜的创作自然也是自由大胆。铜镜的造型突破了只有圆形的局限,出现了菱花形、方形甚至带柄的镜子;图纹从汉代铜镜的繁杂、拘谨、呆板,变得简练、流畅和清新,制作工艺也极为精细。

“我们馆藏的这面铜镜纹饰布局合理,层次清晰,初步推测可能是头模,也就是‘第一版’,故宫博物院也展出了一面相似的海兽葡萄镜。”李叶说,“从目前的考古资料来看,海兽葡萄镜主要流行于唐高宗和武则天时期,后经丝绸之路向西传入西域、伊朗等地,向东传入朝鲜和日本,可谓影响深远。”

曾经,这面海兽葡萄镜净白如银。如今,这面铜镜已不复当时的光鲜,呈现着石色清冷的光泽,但依然保持着盛唐的光辉——浑厚、精致、大气、包容。它见证了一个文化大交融的时代,是大唐的繁荣昌盛与审美的直接体现,更是中西文化交融的结晶。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号