口述|盖土屋

□ 耿仁国

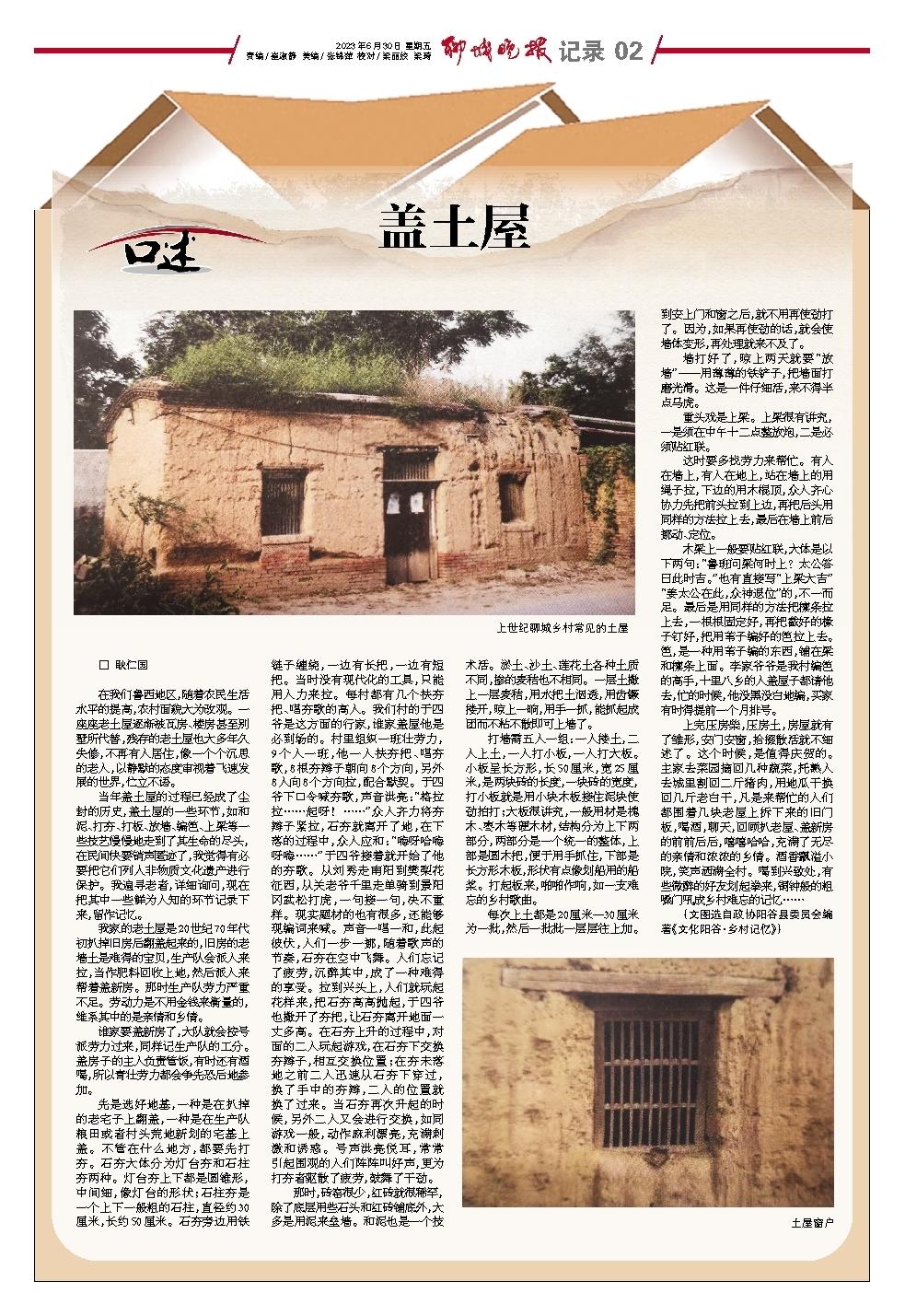

在我们鲁西地区,随着农民生活水平的提高,农村面貌大为改观。一座座老土屋逐渐被瓦房、楼房甚至别墅所代替,残存的老土屋也大多年久失修,不再有人居住,像一个个沉思的老人,以静默的态度审视着飞速发展的世界,伫立不语。

当年盖土屋的过程已经成了尘封的历史,盖土屋的一些环节,如和泥、打夯、打板、放墙、编笆、上梁等一些技艺慢慢地走到了其生命的尽头,在民间快要销声匿迹了,我觉得有必要把它们列入非物质文化遗产进行保护。我遍寻老者,详细询问,现在把其中一些鲜为人知的环节记录下来,留作记忆。

我家的老土屋是20世纪70年代初扒掉旧房后翻盖起来的,旧房的老墙土是难得的宝贝,生产队会派人来拉,当作肥料回收上地,然后派人来帮着盖新房。那时生产队劳力严重不足。劳动力是不用金钱来衡量的,维系其中的是亲情和乡情。

谁家要盖新房了,大队就会按号派劳力过来,同样记生产队的工分。盖房子的主人负责管饭,有时还有酒喝,所以青壮劳力都会争先恐后地参加。

先是选好地基,一种是在扒掉的老宅子上翻盖,一种是在生产队粮田或者村头荒地新划的宅基上盖。不管在什么地方,都要先打夯。石夯大体分为灯台夯和石柱夯两种。灯台夯上下都是圆锥形,中间细,像灯台的形状;石柱夯是一个上下一般粗的石柱,直径约30厘米,长约50厘米。石夯旁边用铁链子缠绕,一边有长把,一边有短把。当时没有现代化的工具,只能用人力来拉。每村都有几个扶夯把、唱夯歌的高人。我们村的于四爷是这方面的行家,谁家盖屋他是必到场的。村里组织一班壮劳力,9个人一班,他一人扶夯把、唱夯歌,8根夯辫子朝向8个方向,另外8人向8个方向拉,配合默契。于四爷下口令喊夯歌,声音洪亮:“格拉拉……起呀!……”众人齐力将夯辫子紧拉,石夯就离开了地,在下落的过程中,众人应和:“嗨呀哈嗨呀嗨……”于四爷接着就开始了他的夯歌。从刘秀走南阳到樊梨花征西,从关老爷千里走单骑到景阳冈武松打虎,一句接一句,决不重样。现实题材的也有很多,还能够现编词来喊。声音一唱一和,此起彼伏,人们一步一挪,随着歌声的节奏,石夯在空中飞舞。人们忘记了疲劳,沉醉其中,成了一种难得的享受。拉到兴头上,人们就玩起花样来,把石夯高高抛起,于四爷也撒开了夯把,让石夯离开地面一丈多高。在石夯上升的过程中,对面的二人玩起游戏,在石夯下交换夯辫子,相互交换位置;在夯未落地之前二人迅速从石夯下穿过,换了手中的夯辫,二人的位置就换了过来。当石夯再次升起的时候,另外二人又会进行交换,如同游戏一般,动作麻利漂亮,充满刺激和诱惑。号声洪亮悦耳,常常引起围观的人们阵阵叫好声,更为打夯者驱散了疲劳,鼓舞了干劲。

那时,砖窑很少,红砖就很稀罕,除了底层用些石头和红砖铺底外,大多是用泥来垒墙。和泥也是一个技术活。淤土、沙土、莲花土各种土质不同,掺的麦秸也不相同。一层土撒上一层麦秸,用水把土洇透,用齿镢搂开,晾上一晌,用手一抓,能抓起成团而不粘不散即可上墙了。

打墙需五人一组:一人搂土,二人上土,一人打小板,一人打大板。小板呈长方形,长50厘米,宽25厘米,是两块砖的长度,一块砖的宽度,打小板就是用小块木板接住泥块使劲拍打;大板很讲究,一般用材是槐木、枣木等硬木材,结构分为上下两部分,两部分是一个统一的整体,上部是圆木把,便于用手抓住,下部是长方形木板,形状有点像划船用的船桨。打起板来,啪啪作响,如一支难忘的乡村歌曲。

每次上土都是20厘米—30厘米为一批,然后一批批一层层往上加。到安上门和窗之后,就不用再使劲打了。因为,如果再使劲的话,就会使墙体变形,再处理就来不及了。

墙打好了,晾上两天就要“放墙”——用薄薄的铁铲子,把墙面打磨光滑。这是一件仔细活,来不得半点马虎。

重头戏是上梁。上梁很有讲究,一是须在中午十二点整放炮,二是必须贴红联。

这时要多找劳力来帮忙。有人在墙上,有人在地上,站在墙上的用绳子拉,下边的用木棍顶,众人齐心协力先把前头拉到上边,再把后头用同样的方法拉上去,最后在墙上前后挪动、定位。

木梁上一般要贴红联,大体是以下两句:“鲁班问梁何时上?太公答曰此时吉。”也有直接写“上梁大吉”“姜太公在此,众神退位”的,不一而足。最后是用同样的方法把檩条拉上去,一根根固定好,再把截好的椽子钉好,把用苇子编好的笆拉上去。笆,是一种用苇子编的东西,铺在梁和檩条上面。李家爷爷是我村编笆的高手,十里八乡的人盖屋子都请他去,忙的时候,他没黑没白地编,买家有时得提前一个月排号。

上完压房柴,压房土,房屋就有了雏形,安门安窗,拾掇散活就不细述了。这个时候,是值得庆贺的。主家去菜园摘回几种蔬菜,托熟人去城里割回二斤猪肉,用地瓜干换回几斤老白干,凡是来帮忙的人们都围着几块老屋上拆下来的旧门板,喝酒,聊天,回顾扒老屋、盖新房的前前后后,嘻嘻哈哈,充满了无尽的亲情和浓浓的乡情。酒香飘溢小院,笑声洒满全村。喝到兴致处,有些微醉的好友划起拳来,铜钟般的粗嗓门吼成乡村难忘的记忆……

(文图选自政协阳谷县委员会编著《文化阳谷·乡村记忆》)

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号