陈镛生平考

□ 刘洪山

光岳楼是聊城的象征。陈镛是光岳楼的建造者,因此他的身世也备受关注。以前,我们仅能从明嘉靖十二年(1533年)版《山东通志》得知关于陈镛的简单记载:“陈镛,洪武初为东昌守御指挥佥事。东昌旧土城,镛始甃以砖石,树楼橹,作潜洞、水门、暗门之类。又作光岳楼,肇建平山卫治,凡军旅备御之事多所更定。在镇十有二年,军民安乐,有古良将风。”明万历二十二年(1594年)版《东昌府志》中也有上述记载。

后来,笔者得知,明洪武十七年(1384年)十月,“升平山卫指挥佥事陈镛为浙江都指挥佥事”(《明太祖实录》卷一六六),才知他从东昌府去了浙江。

但是,他来东昌府前和离开东昌府后的情况,仍不得而知。

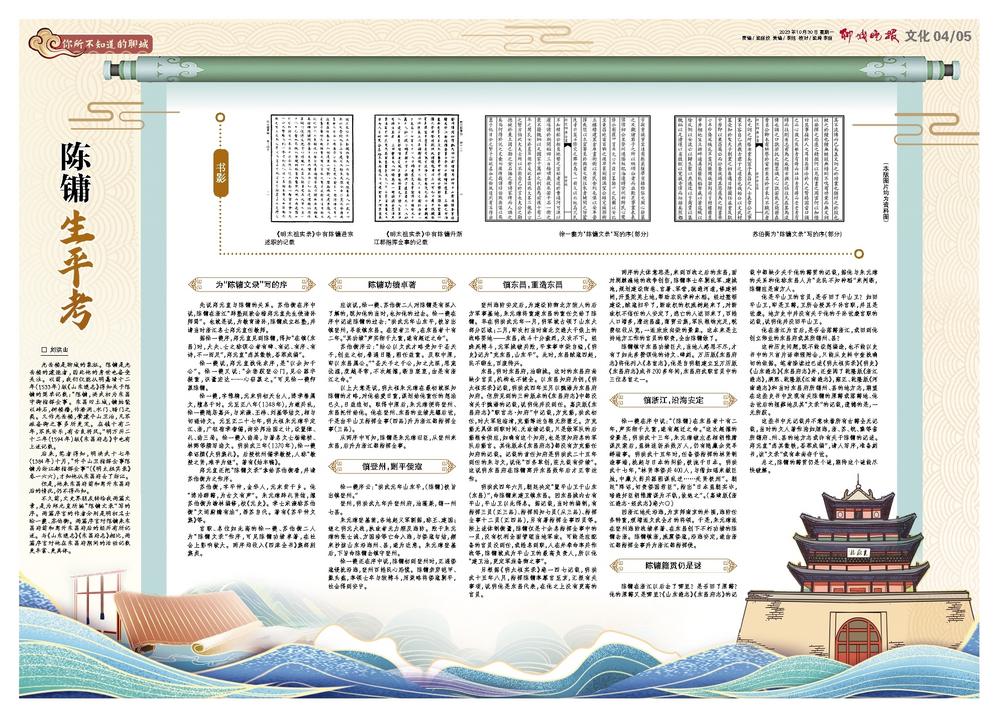

不久前,文史界朋友转给我两篇文章,是为郑元直所编“陈镛文录”写的序。两篇序言的作者分别是明初名士徐一夔、苏伯衡。两篇序言对陈镛来东昌府前和离开东昌府后的经历有所记述。与《山东通志》《东昌府志》相比,两篇序言对他在东昌府期间的活动记载更丰富、更具体。

为“陈镛文录”写的序

先说郑元直与陈镛的关系。苏伯衡在序中说,陈镛在浙江“辟塾延致会稽郑元直先生使诸孙师焉”。也就是说,为教育诸孙,陈镛成立私塾,并请当时浙江名士郑元直任教师。

据徐一夔序,郑元直见到陈镛,得知“在镇(东昌)时,大夫、士之称颂公者有碑、有记、有序、有诗,不一而足”,郑元直“虑其散轶,荟萃成编”。

徐一夔说,郑元直找他求序,是“以余知于公”。徐一夔又说:“余尝获登公门,见公器宇凝重,识量宏达……心窃慕之。”可见徐一夔仰慕陈镛。

徐一夔,字惟精,元末明初天台人,博学善属文,擅名于时。元至正八年(1348年),为避兵乱,徐一夔隐居嘉兴,与宋濂、王祎、刘基等结交,相与切磋诗文。元至正二十七年,明太祖朱元璋平定江、浙,广征宿学耆儒,询安邦治国之计,设置律、礼、诰三局。徐一夔入诰局,与著名文士杨维桢、林弼等撰写诰文。明洪武三年(1370年),徐一夔奉诏撰《大明集礼》。后授杭州儒学教授,人称“教授之贤,难乎为继”。著有《始丰稿》。

郑元直还把“陈镛文录”拿给苏伯衡看,并请苏伯衡为之作序。

苏伯衡,字平仲,金华人,元末贡于乡。他“博洽群籍,为古文有声”。朱元璋辟礼贤馆,擢苏伯衡为翰林编修,校《元史》。学士宋濂称苏伯衡“文词蔚赡有法”,荐苏自代。著有《苏平仲文集》等。

官职、名位如此高的徐一夔、苏伯衡二人为“陈镛文录”作序,可见陈镛功绩卓著,在社会上影响较大。两序均收入《四库全书》集部别集类。

陈镛功绩卓著

应该说,徐一夔、苏伯衡二人对陈镛是有深入了解的,既知他的当时,也知他的过去。徐一夔在序中记述陈镛的过去:“洪武元年山东平,被旨出镇登州,寻改镇东昌。在登者三年,在东昌者十有二年。”其功绩“声实彻于九重,遂有超迁之命”。

苏伯衡序云:“始公以文武才略受知于圣天子,创业之初,眷遇日隆,图任益重。及取中原,即以东昌属公。”“圣天子之于公,知之尤深,恩宠优渥,度越寻常,不次超擢,断自宸衷,由是有浙江之命。”

以上大意是说,明太祖朱元璋在最初就深知陈镛的才略,对他垂爱日重,谋划给他重任的想法已久,日益迫切。取得中原后,朱元璋便将登州、东昌托付给他。他在登州、东昌的业绩光耀后世,于是由平山卫指挥佥事(四品)升为浙江都指挥佥事(三品)。

从两序中可知,陈镛是朱元璋旧臣,从登州来东昌,后升为浙江都指挥佥事。

镇登州,剿平倭寇

徐一夔序云:“洪武元年山东平,(陈镛)被旨出镇登州。”

登州,明洪武九年升登州府,治蓬莱,辖一州七县。

朱元璋登基前,各地起义军割据,称王、建国;继之明元大战,执政者无力顾及海防。败于朱元璋的张士诚、方国珍等亡命入海,与倭寇勾结,频来抄掠山东沿海州、县,遂为边患。朱元璋登基后,下旨命陈镛去镇守登州。

徐一夔还在序中说,陈镛初到登州时,正遇倭寇侵扰沿海,登州百姓民心恐慌。陈镛亲穿铠甲、戴头盔,率领士卒与敌搏斗,用策略将倭寇剿平,社会得到安宁。

镇东昌,重造东昌

登州海防安定后,为建设防御北方敌人的后方军事基地,朱元璋将重建东昌的重任交给了陈镛。早在明洪武元年一月,明军就占领了山东大部分区域;二月,即攻打当时南北交通大干线上的战略要地——东昌,战斗十分激烈,久攻不下。经殊死搏斗,元军城破兵败,平章事申荣自缢,《明史》记为“克东昌,山东平”。此时,东昌贼寇四起,民不聊生,百废待兴。

东昌,明时东昌府,治聊城。这时的东昌府尚缺少官员,机构也不健全。以东昌知府为例,《明太祖实录》记载,明洪武四年五月以魏潜为东昌府知府。但所见到的三种版本的《东昌府志》中都没有关于魏潜的记载,说明他并没到任。嘉庆版《东昌府志》“职官志·知府”中记载,方克勤,洪武初任,时大军驻临清,克勤筹运刍粮无所匮乏。方克勤无具体到职时间、无政绩记载,只是做军队的后勤粮食供应,如确有这个知府,也是顶知府名的军队后勤官。其他版本《东昌府志》都没有方克勤任知府的记载。记载的首任知府是明洪武二十五年到任的朱与文,说他“百务草创,莅九载有劳绩”。这说明东昌府在陈镛离开东昌数年后才正常运作。

明洪武四年六月,朝廷决定“置平山卫于山东(东昌)”,命陈镛来建卫镇东昌。因东昌城内古有平山,平山卫以此得名。据记载,当时的编制,有指挥三员(正三品)、指挥同知七员(从三品)、指挥佥事十二员(正四品),另有署指挥佥事四员等。按上述体制衡量,陈镛仅是十余名指挥佥事中的一员,没有权利全面管理当地军政。可能是应配备的官员没到任,或姓名到职,人在外奉命率兵作战等,陈镛就成为平山卫的最高负责人,所以他“建卫治,更定军旅备御之事”。

另根据《明太祖实录》卷一四七记载,明洪武十五年八月,指挥陈镛率幕官至京,汇报有关事项,说明他是东昌代表,在他之上没有更高的官员。

两序的大体意思是,来到百战之后的东昌,面对荆棘遍地的战争创伤,陈镛率士卒剿乱军、建城池,规划建设街巷、官署、军营,疏通河道,修建桥闸,开垦荒芜土地,帮助农民学种水稻。经过整顿建设,贼寇扫平了,新政权的权威树起来了,对新政权不信任的人安定了,逃亡的人返回来了,百姓人口增多,漕运昌盛,商贾云集,军队粮饷充足,税费征收从宽,一派欣欣向荣的景象。这本来是主持地方工作的官员的职责,全由陈镛做了。

陈镛镇守东昌功绩巨大,当地人感恩不尽,才有了如此多赞颂他的诗文、碑刻。万历版《东昌府志》将他列入《名宦志》,他是自明朝建立至万历版《东昌府志》成书200多年间,东昌府武职官员中的三位名宦之一。

镇浙江,沿海安定

徐一夔在序中说:“(陈镛)在东昌者十有二年,声实彻于九重,遂有超迁之命。”这次超擢的背景是,明洪武十三年,朱元璋破左丞相胡惟庸谋反案后,虽株连斩杀数万人,仍有隐藏余党寻衅滋事。明洪武十五年时,任备倭指挥的林贤制造事端,挑起与日本的纠纷,被流于日本。明洪武十七年,“林贤率倭兵400人,与僧如瑶来献巨烛,中藏火药兵器图谋乱逆……处贤极刑”。朝廷“降诏,切责倭国君臣”,指出“日本虽朝实诈,暗通奸臣胡惟庸谋为不轨,故绝之”。(嘉靖版《浙江通志·经武志》卷六○)

因浙江地处沿海,为京师南京的外围,海防任务特重,须增派文武全才的将领。于是,朱元璋派在登州海防战绩卓著、在东昌创下不朽功绩的陈镛去浙。陈镛镇浙,威震倭寇,沿海安定,遂由浙江都指挥佥事升为浙江都指挥使。

陈镛籍贯仍是谜

陈镛在浙江以后去了哪里?是否回了原籍?他的原籍又是哪里?《山东通志》《东昌府志》的记载中都缺少关于他的籍贯的记载,据他与朱元璋的关系和他称东昌人为“北民不知种稻”来判断,陈镛应是南方人。

他是平山卫的官员,是否回了平山卫?如回平山卫,即是卫籍,卫所会授其子孙官职,并且是世袭。地方史中并没有关于他的子孙世袭官职的记载,说明他并没回平山卫。

他在浙江为官后,是否会落籍浙江,或回到他创立伟业的东昌府或其所辖州、县?

这种历史问题,既不能设想编造,也不能以史书中的只言片语牵强附会,只能从史料中查找确切的依据。笔者除读过已述《明太祖实录》《明史》《山东通志》《东昌府志》外,还查阅了乾隆版《浙江通志》,康熙、乾隆版《江南通志》,雍正、乾隆版《河南通志》和当时东昌府所辖州、县的地方志,期望在这些史书中发现有关陈镛的原籍或落籍地、他去世后的埋葬地及其“文录”的记载,遗憾的是,一无所获。

这些书中无记载并不意味着所有古籍全无记载,当时的文人著作浩如烟海,浙、苏、皖、豫等省所辖府、州、县的地方志或许有关于陈镛的记述。郑元直“虑其散轶,荟萃成编”,请人写序,准备刻书,该“文录”或有幸尚存于世。

总之,陈镛的籍贯仍是个谜,期待这个谜能尽快破解。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号