胸中有丘壑 落笔生烟云

——记聊城青年书法家崔新强

个人简介

崔新强

号善思堂主,他立足学习传承传统书法文化,受到张旭光、方建光、刘胜民、崔寒柏、陈鹏等名师点拨,作品被南孔庙、观音山、纪晓岚纪念馆、画圣吴道子艺术馆等收藏,刻入中华嶂石园碑林。

其作品入展中日书法交流展、中国新加坡青少年书画展、惠而浦杯书法报书法海选、第六届全国教师书法现场创评等画展几十次。

他现为中书协注册的中级教师、聊城市书协会员、聊城市书协文艺两新工作委员会委员、北兰亭书友会会员等。

文/图 本报记者 于新贵

崔新强,有自己的书法王国。在散淡的生活中,执着的爱好一直伴随着他,也滋养着他。

他有一间店铺,承揽一些广告业务,他以此维持生计。闲暇时光总是被他收集起来,用于读书、抄书。

《寒山帚谈》《画禅室随笔》《容斋随笔》,古人的书论烂熟腹中,由此建筑起自己的艺术审美情趣。

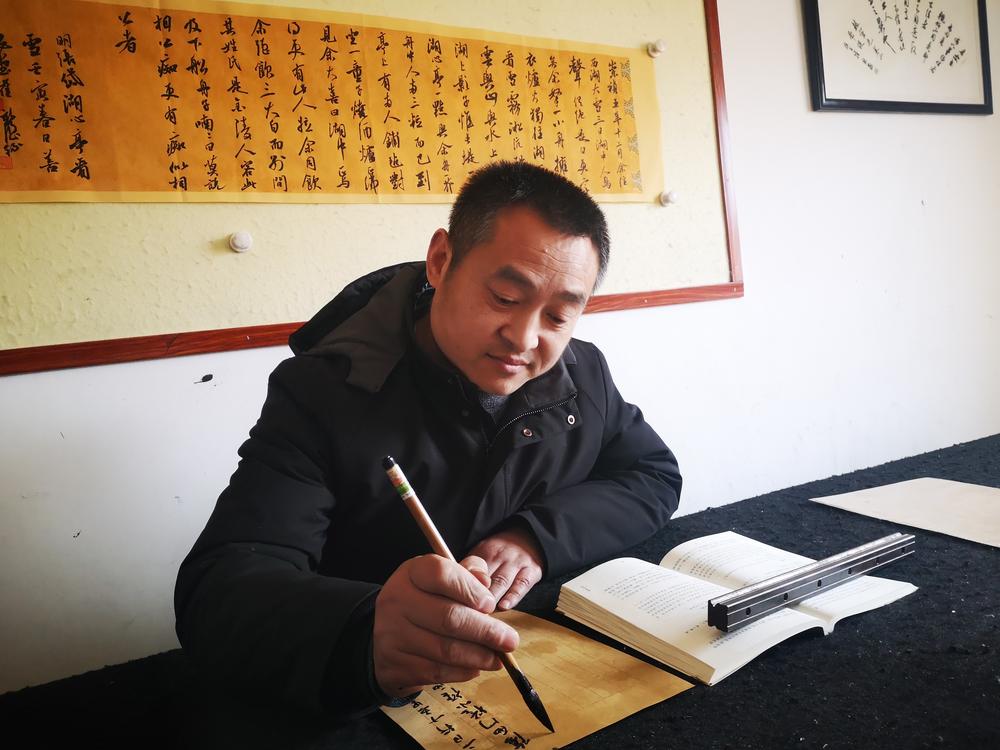

店铺三楼是他的书法工作室。铺着毛毡的书案是他抄书的地方。铺开纸张的一刹那,他的世界宽阔如宇宙。毛笔在提按疾缓中,挥洒出他对书法艺术的独特理解。

他不热衷于喧哗于世,偏居一隅,与古贤对话。在纸墨中,他是自由的,带着书卷气,也带着一种精气神。他虽然没有令人羡慕的头衔,也没有明晃晃的各类证书,但他在书法圈里,赢得了很多赞许。

启蒙 从一次获奖启航

阳谷县七级镇,是运河岸边的一座古城,历史在那里云卷云舒,带走的是记忆,留下的是文化。出生于1976年的崔新强生于斯长于斯。

长于语文、史地生的崔新强,学业终止于初中毕业。不过,对于他来说,初中宛如春天,一颗种子正在播种。他从《语文报》上看到一则书法比赛的启事。自以为“写字潦草”的崔新强写了一幅《急就章》,投进了绿色邮筒。后来的日子,每次经过邮局,他都不自觉地看一眼那个绿色邮筒。

有一天,邮递员给他带来了一个牛皮信封。他打开一看,竟然是获奖证书。

对于一个少年来说,那一刻就是他的一辈子。种子就是这样的神奇,它在最好的季节遇到了梦想开花结果的少年。

用一发不可收拾来形容当时的崔新强最恰当不过了,甚至他为了自己的“书法梦”犯过一次“错误”。

崔新强家是养鸡户。一天,母亲给了崔新强一些钱,让他到聊城买鸡药,崔新强却拿着钱走进了新华书店。最终,买鸡药的钱被他私自挪用买了两本书法字帖。

回到家,崔新强受到母亲的一顿埋怨,幸运的是父亲打了个圆场,为崔新强解决了“危机”。

痴迷 书法是每日必修课

初中毕业后,父亲为崔新强在聊城安排了一份工作。他成了一家国有商场办公室的通讯员,所谓通讯员就是给领导扫地、打水、擦桌子,时间比较多。

自从《语文报》给了他一个证书,他就喜欢上了书法。整天写写画画的,没个闲时候。故事总是在机缘巧合中延续,崔新强看到堆在办公室角落里的报纸,他打起了主意。

报纸适合练习毛笔字,对于崔新强来说,这无疑是天赐良机。一桶几元钱的墨汁、一支几元钱的毛笔、一本几元钱的《颜真卿多宝塔字帖》,外加一摞免费的报纸,崔新强在他追梦的路上快乐地奔跑着。

同事们慢慢地知道了崔新强有这个爱好,并且写得还不错。商场需要写标语,崔新强就被喊去写美术字。慢慢地,崔新强成了写美术字的“行家”。

“刚上班,工资69元,租房子需要20元,剩下的49元,吃馒头都不够。”崔新强第一次感受到生活带来的压力。

后来,他到了聊城活塞环厂工作。几年间,崔新强不仅能熟练地操作车床,还学会了木工活儿。

不过,无论工作多忙,对书法的热爱始终像藏在心中的“虫子”,不断噬咬着他。每天下班后,崔新强必定拿起毛笔临摹字帖,一练就是几个小时。

走入灵魂和血液里的东西,注定一辈子无法舍弃。书法,与崔新强如影随形。

求学 走上书法“正途”

2005年,崔新强29岁,他第一次走进中国书法家协会书法研修班学习。

书法圈里有这样一种说法,“自学书法等于自杀”。事实上,任何艺术没有师承,无论你如何努力,无论你悟性多高,你能做到的是永远在门外徘徊。

通过在研修班学习,崔新强走上了书法“正途”。书法家刘洪彪、张旭光、王厚祥的课,让他逐渐领悟到书法的博大精深。

之后,崔新强在繁重的工作之余,每天练习书法三四个小时。崔新强说,年轻时,喜欢边喝酒边练书法,曾经有一天晚上他就是这么做的,最后,练了废纸一堆,也喝了白酒一瓶。

崔新强有个“怪癖”,他练书法的废纸舍不得扔,总是存放在储藏室里。

崔新强在书法的追梦征途中,守望自己的内心,有自己的理解,有一种“不管风吹雨打,胜似闲庭信步”的从容。

在他的书架上,《东坡题跋》《寒山帚谈》《画禅室随笔》《容斋随笔》《梦溪笔谈》《菜根谭》《松雪斋随笔》等古贤书籍是他汲取滋养最好的食粮。

“多读点古代文人的书札,那种扑面而来的书卷气真是好!”崔新强在繁忙的生计之余,在散淡从容中与古人对话。在古贤面前,他沉醉于倾听领会,也勤于思考推敲。

抄书,是最适合他的习书方式,在法度的砚田中,他随性、自由,毫无牵绊,慢慢体会书法的真谛和奥妙,注入自己的精气神。

“他的笔性很好,有悟性,有自己对书法的理解,这样的品质,是很难得的!”著名书法家、“沈门七子”方建光曾经这样评价崔新强。

书法最终的归宿是学养,学养决定书法的高度。读与自己灵魂契合的书,习与自己灵魂契合的字,才能成为最好的自己,这就是崔新强的追梦之路。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号