郭沫若题“光岳楼”匾额由来

□ 王洪升

光岳楼始建于明洪武七年(1374年),距今已有651个春秋。其规模巨大,气势恢宏,有“虽黄鹤、岳阳亦当望拜”之誉,被视为聊城的文化瑰宝之首。民国二十二年(1933年),时任聊城县县长孙桐峰撰文说:“予初至历下,即闻鲁西之胜惟聊城,聊城之胜惟光岳楼与射书台。”(《重修光岳楼记》)可见光岳楼是聊城历史文化的重要组成部分,具有重要研究价值。

在众多文化元素中,匾额文化是古建筑的点睛之作。匾额是古建筑的身份标签、文化符号,具有重要的装饰功能,使景观与人文相互辉映。在光岳楼现有的众多牌匾中,郭沫若所题“光岳楼”匾额,更能体现不一样的特色。郭沫若不拘泥于古代牌匾中多以楷书为主体的风格,发挥了行书笔画宽扁变化的灵动性,流畅中不失庄重,潇洒中流露着奔放,笔锋如刀、遒劲雄健,彰显了朝气蓬勃的精神风貌。

一

1974年,聊城名人李士钊为纪念已落成600年的光岳楼,想到应该为其量身定做一块楼名牌匾,因为在20世纪五六十年代,旧有“光岳楼”牌匾被摘除,并更名为“文化楼”,特色难以体现。

为让这一聊城标志性文化名楼更具影响力,李士钊想到了故知郭沫若,他认为郭沫若是为光岳楼题匾的最佳人选。李士钊与郭沫若交往久远且感情深厚。从现在可以查到的资料看,1946年,人民教育家陶行知在上海创办了“上海武训学校”,李士钊经郭沫若推荐被委任为校长。李士钊聘请郭沫若、臧克家、孙起孟、姚雪垠、田仲济、张文郁、孟秋江等教育、新闻、文学界的进步人士为教师。

后来,李士钊与郭沫若常有书信往来,李士钊出版《武训画传》时,郭沫若为此书作了序言。之后,因多种原因,李士钊回到家乡。

虽然李士钊与郭沫若是故知,但在特定的历史环境中,李士钊不能随便赴京求见郭沫若。其时,郭沫若担任全国人民代表大会常务委员会副委员长兼全国文联主席。于是李士钊便给另一位故交沈雁冰写信,把想让郭沫若为光岳楼题字的诉求悉数道来,并请沈雁冰转交信件。

郭沫若从信中得知此事后并未立即应允。为了更全面地了解光岳楼,他提出将光岳楼上现有的墨迹拿来看一下,这大概是郭沫若为了更好地把握光岳楼题字的整体布局,而从现有的墨迹中获得灵感。李士钊接到沈雁冰反馈的信息后,立即对光岳楼上的墨迹,包括石刻、壁刻、碑刻等一一抄写,又组织聊城写一笔好字的崔鼓源、吴云涛等人认真书写,并用晒图机一张张地晒,弄了整整一大本,然后寄给郭沫若。

之后不久,聊城县委办公室就收到了郭沫若秘书的一封公函,信里言及郭沫若已题光岳楼匾额。李士钊曾讲述进京面见郭沫若的经过:此事几经周折,经国家文物事业管理局文物处协调,办理了接洽公文手续之后才联系上郭沫若,并通过层层手续终于见到其本人。当李士钊接过“光岳楼”书法题字时,看到两幅写在宣纸上的行书作品,且书体有简繁、异体字之别,尺幅都如巴掌般大小。李士钊捧在手上如获至宝,端详过后发现题字没有落款,便提出了署名要求,但因纸面尺幅较小,不便再布局落款。郭沫若随即说:“我的题名到处都有,你随便找一个署上就行。”从中也能看出两人关系的融洽,而李士钊也完成了为光岳楼重新立名的夙愿。

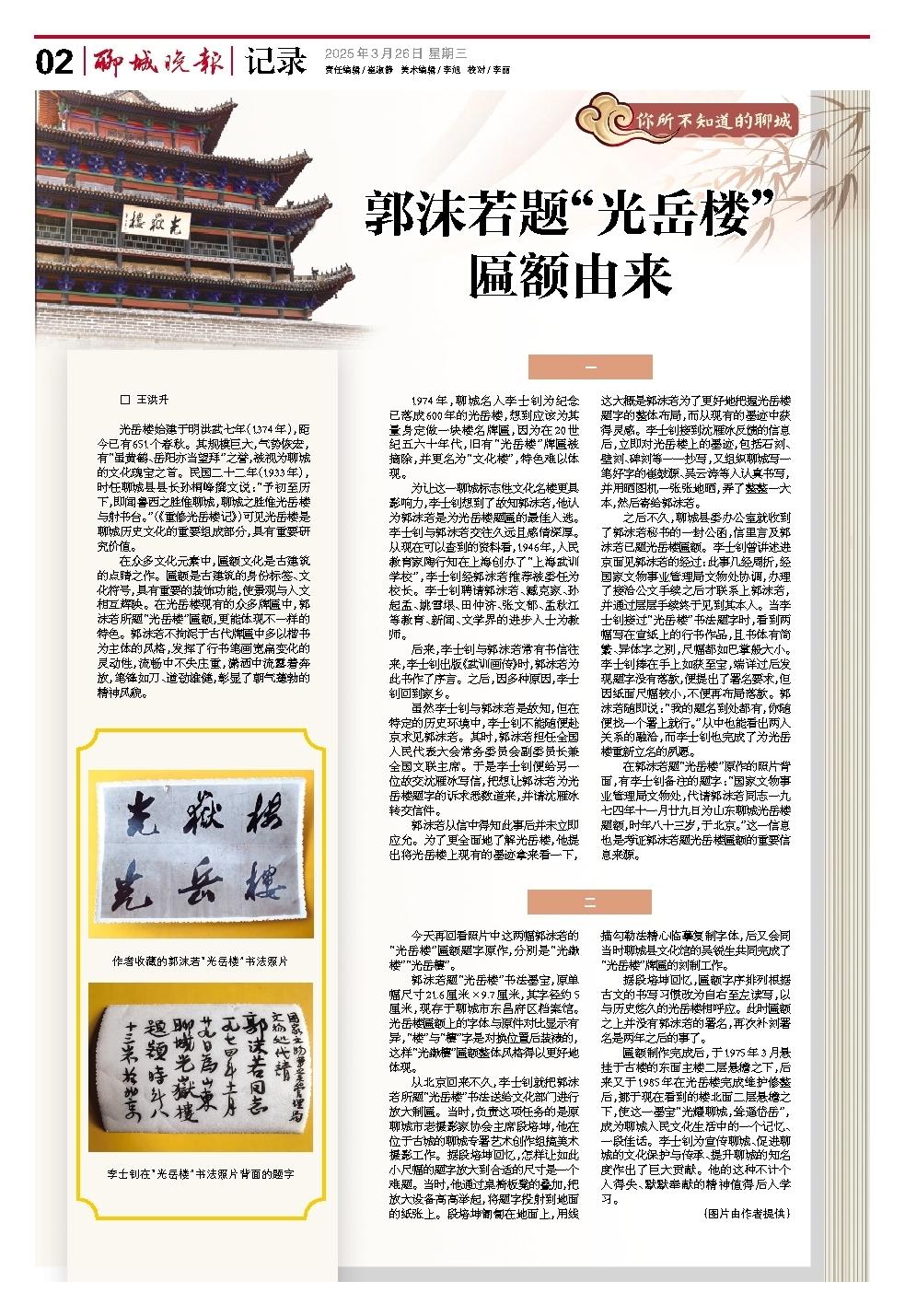

在郭沫若题“光岳楼”原作的照片背面,有李士钊备注的题字:“国家文物事业管理局文物处,代请郭沫若同志一九七四年十一月廿九日为山东聊城光岳楼题额,时年八十三岁,于北京。”这一信息也是考证郭沫若题光岳楼匾额的重要信息来源。

二

今天再回看照片中这两幅郭沫若的“光岳楼”匾额题字原作,分别是“光嶽楼”“光岳樓”。

郭沫若题“光岳楼”书法墨宝,原单幅尺寸21.6厘米×9.7厘米,其字径约5厘米,现存于聊城市东昌府区档案馆。光岳楼匾额上的字体与原件对比显示有异,“楼”与“樓”字是对换位置后装裱的,这样“光嶽樓”匾额整体风格得以更好地体现。

从北京回来不久,李士钊就把郭沫若所题“光岳楼”书法送给文化部门进行放大制匾。当时,负责这项任务的是原聊城市老摄影家协会主席段培坤,他在位于古城的聊城专署艺术创作组搞美术摄影工作。据段培坤回忆,怎样让如此小尺幅的题字放大到合适的尺寸是一个难题。当时,他通过桌椅板凳的叠加,把放大设备高高举起,将题字投射到地面的纸张上。段培坤匍匐在地面上,用线描勾勒法精心临摹复制字体,后又会同当时聊城县文化馆的吴锐生共同完成了“光岳楼”牌匾的刻制工作。

据段培坤回忆,匾额字序排列根据古文的书写习惯改为自右至左读写,以与历史悠久的光岳楼相呼应。此时匾额之上并没有郭沫若的署名,再次补刻署名是两年之后的事了。

匾额制作完成后,于1975年3月悬挂于古楼的东面主楼二层悬檐之下,后来又于1985年在光岳楼完成维护修整后,挪于现在看到的楼北面二层悬檐之下,使这一墨宝“光耀聊城,耸遥岱岳”,成为聊城人民文化生活中的一个记忆、一段佳话。李士钊为宣传聊城、促进聊城的文化保护与传承、提升聊城的知名度作出了巨大贡献。他的这种不计个人得失、默默奉献的精神值得后人学习。

(图片由作者提供)

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号