一张赈灾禀帖背后的治河往事

□ 王学彪

黄河是中华文明的摇篮,是中华民族的母亲河。同时,在历史上,黄河也曾给人们带来沉重灾难。黄河像一条桀骜不驯的黄龙,横卧于中华疆土之中,每一次轻微的翻动都会造成令世人惊骇的灾难。诚如毛主席所言:“江河横溢,人或为鱼鳖。千秋功罪,谁人曾与评说?”

据1988年出版的《山东黄河志》记载,从清咸丰五年(1855年)黄河改道,至宣统三年(1911年)的56年间,黄河至少有38年发生大小不等的决口漫溢。骆承政主编的《中国历史大洪水》将水灾等级分为A——特大水灾、B——大水灾、C—— —般水灾三个等级。按他的统计,晚清发生A类特大水灾3次,发生B类大水灾9次。其中,光绪二十四年(1898年)六月二十四日黄河在东阿县王家庙(今东阿县铜城街道王庙子村)决口就属于大水灾。

《清史稿·河渠志》载:“光绪二十四年六月,决山东黑虎庙,穿运东泄,仍入正河。又决历城杨史道口、寿张杨家井、济阳桑家渡、东阿王家庙,分注徒骇、小清二河入海。遣鸿章偕河督任道镕、东抚张汝梅会勘。”民国二十三年(1934年)《续修东阿县志》载:“光绪二十四年夏六月,大堤决于王家庙。”又载:“二十四年,黄水涨发,异常浩大,阿境下段王家庙民埝决口,不数日,香山(今东阿县铜城街道香山村)大堤漫溢,邑北田庐俱没,波及聊、茌,一片汪洋,至冬春水涸,民埝大堤次第堵合。是年陶城铺以上至挂剑台大堤,亦几致溃决,官民抢护,仅而未漫。”

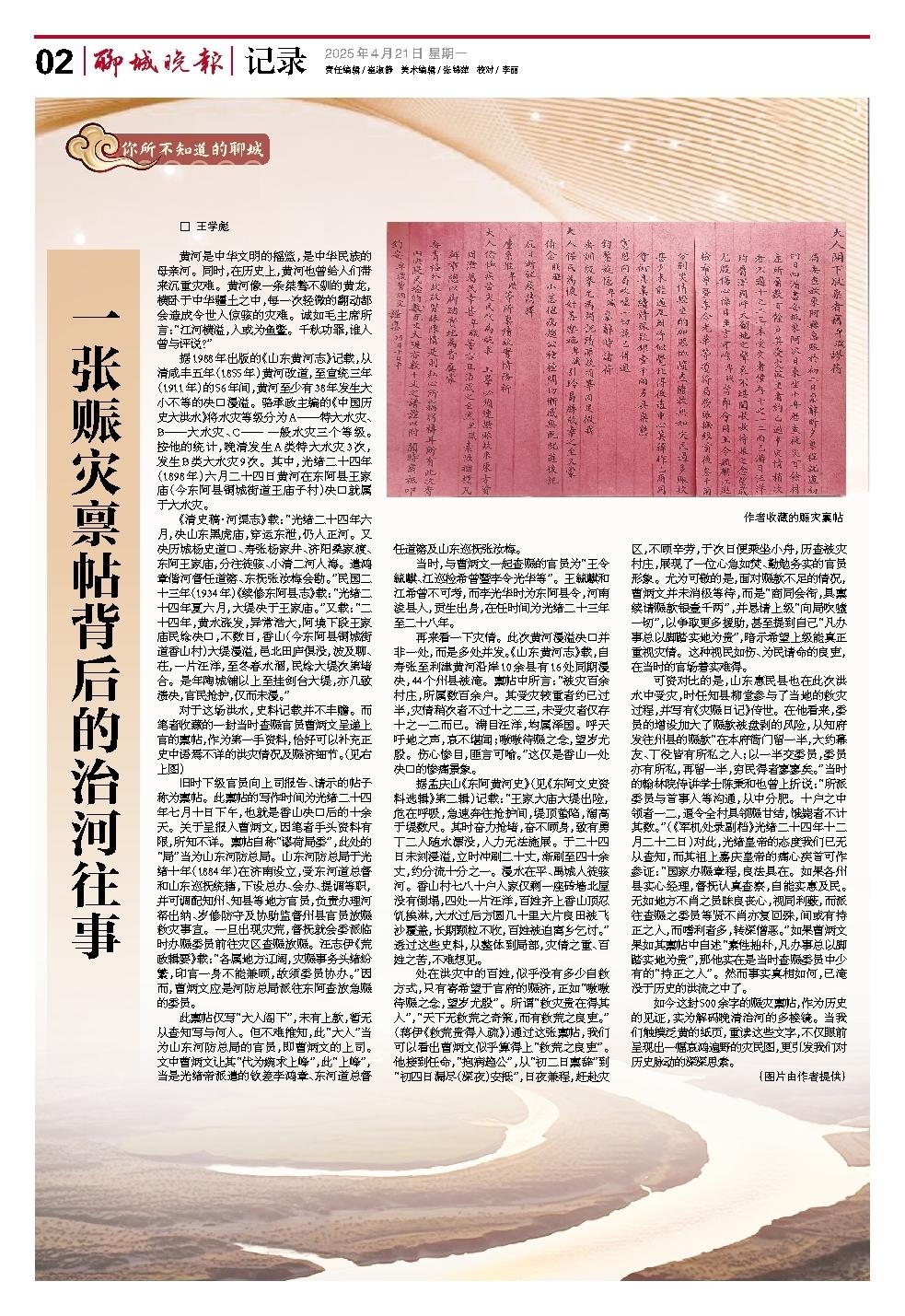

对于这场洪水,史料记载并不丰赡。而笔者收藏的一封当时查赈官员曹炳文呈递上官的禀帖,作为第一手资料,恰好可以补充正史中语焉不详的洪灾情况及赈济细节。(见右上图)

旧时下级官员向上司报告、请示的帖子称为禀帖。此禀帖的写作时间为光绪二十四年七月十日下午,也就是香山决口后的十余天。关于呈报人曹炳文,因笔者手头资料有限,所知不详。禀帖自称“谬荷局委”,此处的“局”当为山东河防总局。山东河防总局于光绪十年(1884年)在济南设立,受东河道总督和山东巡抚统辖,下设总办、会办、提调等职,并可调配知州、知县等地方官员,负责办理河帑出纳、岁修防守及协助监督州县官员放赈救灾事宜。一旦出现灾荒,督抚就会委派临时办赈委员前往灾区查赈放赈。汪志伊《荒政辑要》载:“各属地方辽阔,灾赈事务头绪纷繁,印官一身不能兼顾,故须委员协办。”因而,曹炳文应是河防总局派往东阿查放急赈的委员。

此禀帖仅写“大人阁下”,未有上款,暂无从查知写与何人。但不难推知,此“大人”当为山东河防总局的官员,即曹炳文的上司。文中曹炳文让其“代为婉求上峰”,此“上峰”,当是光绪帝派遣的钦差李鸿章、东河道总督任道镕及山东巡抚张汝梅。

当时,与曹炳文一起查赈的官员为“王令毓麒、江巡检希曾暨李令光华等”。王毓麒和江希曾不可考,而李光华时为东阿县令,河南浚县人,贡生出身,在任时间为光绪二十三年至二十八年。

再来看一下灾情。此次黄河漫溢决口并非一处,而是多处并发。《山东黄河志》载,自寿张至利津黄河沿岸10余县有16处同期漫决,44个州县被淹。禀帖中所言:“被灾百余村庄,所属数百余户。其受灾较重者约已过半,灾情稍次者不过十之二三,未受灾者仅存十之一二而已。满目汪洋,均属泽国。呼天吁地之声,哀不堪闻;嗷嗷待赈之念,望岁尤殷。伤心惨目,匪言可喻。”这仅是香山一处决口的惨痛景象。

据孟庆山《东阿黄河史》(见《东阿文史资料选辑》第二辑)记载:“王家大庙大堤出险,危在呼吸,急速奔往抢护间,堤顶蛰陷,溜高于堤数尺。其时奋力抢堵,奋不顾身,致有勇丁二人随水漂没,人力无法施展。于二十四日未刻浸溢,立时冲刷二十丈,渐刷至四十余丈,约分流十分之一。漫水在平、禹城入徒骇河。香山村七八十户人家仅剩一座砖墙北屋没有倒塌,四处一片汪洋,百姓齐上香山顶忍饥挨淋,大水过后方圆几十里大片良田被飞沙覆盖,长期颗粒不收,百姓被迫离乡乞讨。”透过这些史料,从整体到局部,灾情之重、百姓之苦,不难想见。

处在洪灾中的百姓,似乎没有多少自救方式,只有寄希望于官府的赈济,正如“嗷嗷待赈之念,望岁尤殷”。所谓“救灾贵在得其人”,“天下无救荒之奇策,而有救荒之良吏。”(蒋伊《救荒贵得人疏》)通过这张禀帖,我们可以看出曹炳文似乎算得上“救荒之良吏”。他接到任命,“抱病趋公”,从“初二日禀辞”到“初四日漏尽(深夜)安抵”,日夜兼程,赶赴灾区,不顾辛劳,于次日便乘坐小舟,历查被灾村庄,展现了一位心急如焚、勤勉务实的官员形象。尤为可敬的是,面对赈款不足的情况,曹炳文并未消极等待,而是“商同会衔,具禀续请赈款银壹千两”,并恳请上级“向局吹嘘一切”,以争取更多援助,甚至提到自己“凡办事总以脚踏实地为贵”,暗示希望上级能真正重视灾情。这种视民如伤、为民请命的良吏,在当时的官场着实难得。

可资对比的是,山东惠民县也在此次洪水中受灾,时任知县柳堂参与了当地的救灾过程,并写有《灾赈日记》传世。在他看来,委员的增设加大了赈款被盘剥的风险,从知府发往州县的赈款“在本府衙门留一半,大约幕友、丁役皆有所私之人;以一半交委员,委员亦有所私,再留一半,穷民得者寥寥矣。”当时的翰林院侍讲学士陈秉和也曾上折说:“所派委员与首事人等沟通,从中分肥。十户之中领者一二,逼令全村具领赈甘结,饿毙者不计其数。”(《军机处录副档》光绪二十四年十二月二十二日)对此,光绪皇帝的态度我们已无从查知,而其祖上嘉庆皇帝的痛心疾首可作参证:“国家办赈章程,良法具在。如果各州县实心经理,督抚认真查察,自能实惠及民。无如地方不肖之员昧良丧心,视同利薮,而派往查赈之委员等贤不肖亦复回殊,间或有持正之人,而嗜利者多,转深憎恶。”如果曹炳文果如其禀帖中自述“素性拙朴,凡办事总以脚踏实地为贵”,那他实在是当时查赈委员中少有的“持正之人”。然而事实真相如何,已淹没于历史的洪流之中了。

如今这封500余字的赈灾禀帖,作为历史的见证,实为解码晚清治河的多棱镜。当我们触摸泛黄的纸页,重读这些文字,不仅眼前呈现出一幅哀鸿遍野的灾民图,更引发我们对历史脉动的深深思索。

(图片由作者提供)