回忆王子华老师

□ 刘旭东

临清市原文化局副局长、“小品大王”王子华是我的老领导,更是我为文做人的恩师。他头顶全国“群文之星”、全国文代会代表、全国农村文化艺术先进工作者等诸多桂冠,作品和表演斩获全国、省内几十个金奖、银奖。他创作的小品《鞋钉》登上1997年央视春晚并获语言类节目唯一金奖。20世纪60年代,他作词谱曲的《看报》《打绳歌》获“上海之春音乐会”一等奖并在全国传唱。其中《打绳歌》被山东歌舞剧院作为保留节目,山东人民广播电台将其作为“每周一歌”长期播放,该节目演出团体还曾应邀去中南海为周总理等国家领导人演唱。

然而,就是这样一位成就斐然的艺术家,却非常谦逊低调。作为一名普通的农村文化工作者,我与他在近半个世纪的交往中,结下了真挚而深厚的情谊,真切感受到了他不平凡的一生。

赠书之举 情深意重

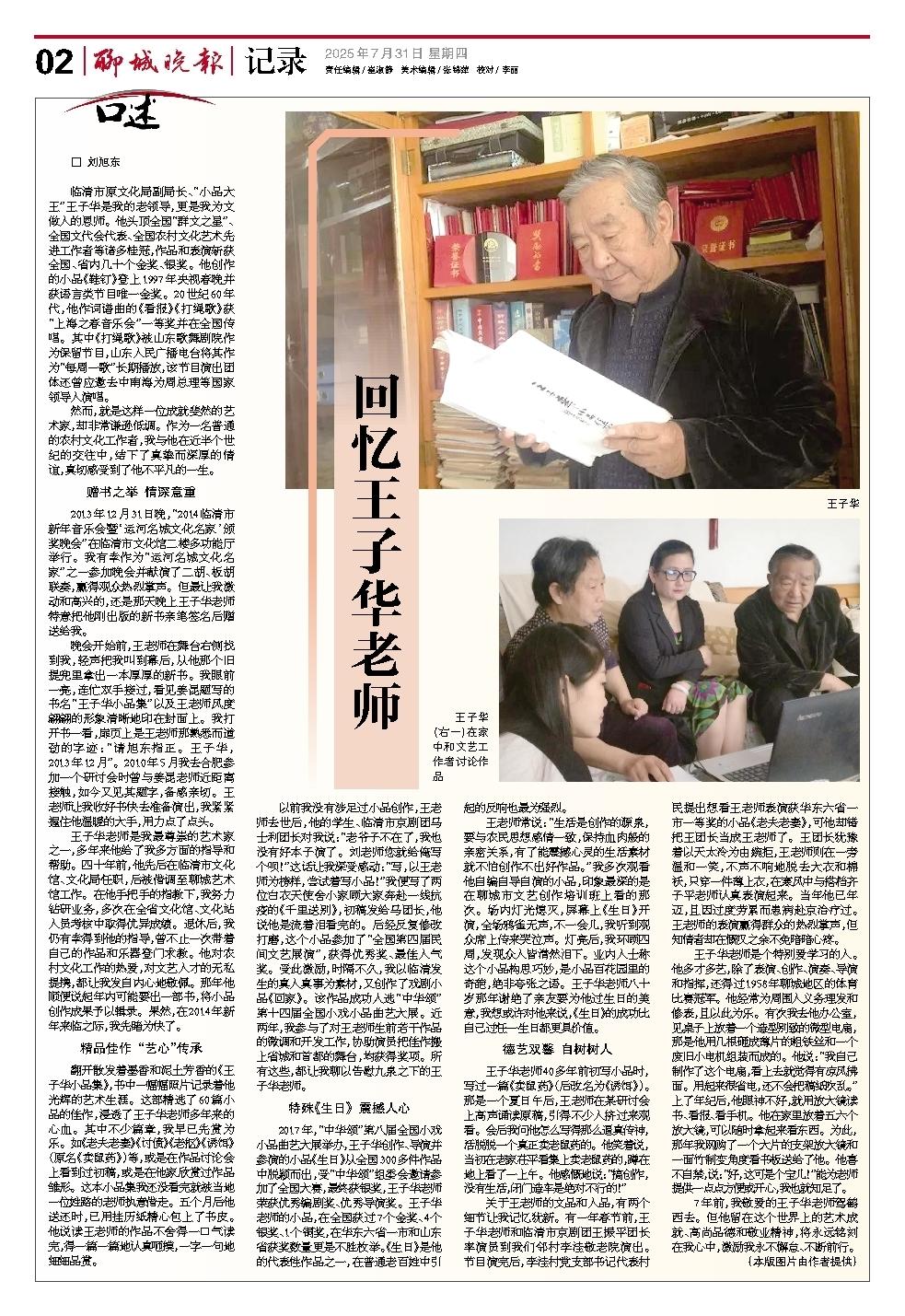

2013年12月31日晚,“2014临清市新年音乐会暨‘运河名城文化名家’颁奖晚会”在临清市文化馆二楼多功能厅举行。我有幸作为“运河名城文化名家”之一参加晚会并献演了二胡、板胡联奏,赢得观众热烈掌声。但最让我激动和高兴的,还是那天晚上王子华老师特意把他刚出版的新书亲笔签名后赠送给我。

晚会开始前,王老师在舞台右侧找到我,轻声把我叫到幕后,从他那个旧提兜里拿出一本厚厚的新书。我眼前一亮,连忙双手接过,看见姜昆题写的书名“王子华小品集”以及王老师风度翩翩的形象清晰地印在封面上。我打开书一看,扉页上是王老师那熟悉而遒劲的字迹:“请旭东指正。王子华, 2013年12月”。2010年5月我去合肥参加一个研讨会时曾与姜昆老师近距离接触,如今又见其题字,备感亲切。王老师让我收好书快去准备演出,我紧紧握住他温暖的大手,用力点了点头。

王子华老师是我最尊崇的艺术家之一,多年来他给了我多方面的指导和帮助。四十年前,他先后在临清市文化馆、文化局任职,后被借调至聊城艺术馆工作。在他手把手的指教下,我努力钻研业务,多次在全省文化馆、文化站人员考核中取得优异成绩。退休后,我仍有幸得到他的指导,曾不止一次带着自己的作品和乐器登门求教。他对农村文化工作的热爱,对文艺人才的无私提携,都让我发自内心地敬佩。那年他顺便说起年内可能要出一部书,将小品创作成果予以辑录。果然,在2014年新年来临之际,我先睹为快了。

精品佳作 “艺心”传承

翻开散发着墨香和泥土芳香的《王子华小品集》,书中一幅幅照片记录着他光辉的艺术生涯。这部精选了60篇小品的佳作,浸透了王子华老师多年来的心血。其中不少篇章,我早已先赏为乐。如《老夫老妻》《讨债》《老抠》《诱饵》(原名《卖鼠药》)等,或是在作品讨论会上看到过初稿,或是在他家欣赏过作品雏形。这本小品集我还没看完就被当地一位姓路的老师执意借走。五个月后他送还时,已用挂历纸精心包上了书皮。他说读王老师的作品不舍得一口气读完,得一篇一篇地认真咂摸,一字一句地细细品赏。

以前我没有涉足过小品创作,王老师去世后,他的学生、临清市京剧团马士利团长对我说:“老爷子不在了,我也没有好本子演了。刘老师您就给俺写个呗!”这话让我深受感动:“写,以王老师为榜样,尝试着写小品!”我便写了两位白衣天使舍小家顾大家奔赴一线抗疫的《千里送别》,初稿发给马团长,他说他是流着泪看完的。后经反复修改打磨,这个小品参加了“全国第四届民间文艺展演”,获得优秀奖、最佳人气奖。受此激励,时隔不久,我以临清发生的真人真事为素材,又创作了戏剧小品《回家》。该作品成功入选“中华颂”第十四届全国小戏小品曲艺大展。近两年,我参与了对王老师生前若干作品的微调和开发工作,协助演员把佳作搬上省城和首都的舞台,均获得奖项。所有这些,都让我聊以告慰九泉之下的王子华老师。

特殊《生日》 震撼人心

2017年,“中华颂”第八届全国小戏小品曲艺大展举办,王子华创作、导演并参演的小品《生日》从全国300多件作品中脱颖而出,受“中华颂”组委会邀请参加了全国大赛,最终获银奖,王子华老师荣获优秀编剧奖、优秀导演奖。王子华老师的小品,在全国获过7个金奖、4个银奖、1个铜奖,在华东六省一市和山东省获奖数量更是不胜枚举。《生日》是他的代表性作品之一,在普通老百姓中引起的反响也最为强烈。

王老师常说:“生活是创作的源泉,要与农民思想感情一致,保持血肉般的亲密关系,有了能震撼心灵的生活素材就不怕创作不出好作品。”我多次观看他自编自导自演的小品,印象最深的是在聊城市文艺创作培训班上看的那次。场内灯光熄灭,屏幕上《生日》开演,全场鸦雀无声,不一会儿,我听到观众席上传来哭泣声。灯亮后,我环顾四周,发现众人皆潸然泪下。业内人士称这个小品构思巧妙,是小品百花园里的奇葩,绝非夸张之语。王子华老师八十岁那年谢绝了亲友要为他过生日的美意,我想或许对他来说,《生日》的成功比自己过任一生日都更具价值。

德艺双馨 自树树人

王子华老师40多年前初写小品时,写过一篇《卖鼠药》(后改名为《诱饵》)。那是一个夏日午后,王老师在某研讨会上高声诵读原稿,引得不少人挤过来观看。会后我问他怎么写得那么逼真传神,活脱脱一个真正卖老鼠药的。他笑着说,当初在老家茌平看集上卖老鼠药的,蹲在地上看了一上午。他感慨地说:“搞创作,没有生活,闭门造车是绝对不行的!”

关于王老师的文品和人品,有两个细节让我记忆犹新。有一年春节前,王子华老师和临清市京剧团王振平团长率演员到我们邻村李洼敬老院演出。节目演完后,李洼村党支部书记代表村民提出想看王老师表演获华东六省一市一等奖的小品《老夫老妻》,可他却错把王团长当成王老师了。王团长犹豫着以天太冷为由婉拒,王老师则在一旁温和一笑,不声不响地脱去大衣和棉袄,只穿一件薄上衣,在寒风中与搭档齐子平老师认真表演起来。当年他已年迈,且因过度劳累而患病赴京治疗过。王老师的表演赢得群众的热烈掌声,但知情者却在慨叹之余不免暗暗心疼。

王子华老师是个特别爱学习的人。他多才多艺,除了表演、创作、演奏、导演和指挥,还得过1958年聊城地区的体育比赛冠军。他经常为周围人义务理发和修表,且以此为乐。有次我去他办公室,见桌子上放着一个造型别致的微型电扇,那是他用几根砸成薄片的粗铁丝和一个废旧小电机组装而成的。他说:“我自己制作了这个电扇,看上去就觉得有凉风拂面。用起来很省电,还不会把稿纸吹乱。”上了年纪后,他眼神不好,就用放大镜读书、看报、看手机。他在家里放着五六个放大镜,可以随时拿起来看东西。为此,那年我网购了一个大片的支架放大镜和一面竹制变角度看书板送给了他。他喜不自禁,说:“好,这可是个宝儿!”能为老师提供一点点方便或开心,我也就知足了。

7年前,我敬爱的王子华老师驾鹤西去。但他留在这个世界上的艺术成就、高尚品德和敬业精神,将永远铭刻在我心中,激励我永不懈怠、不断前行。

(本版图片由作者提供)