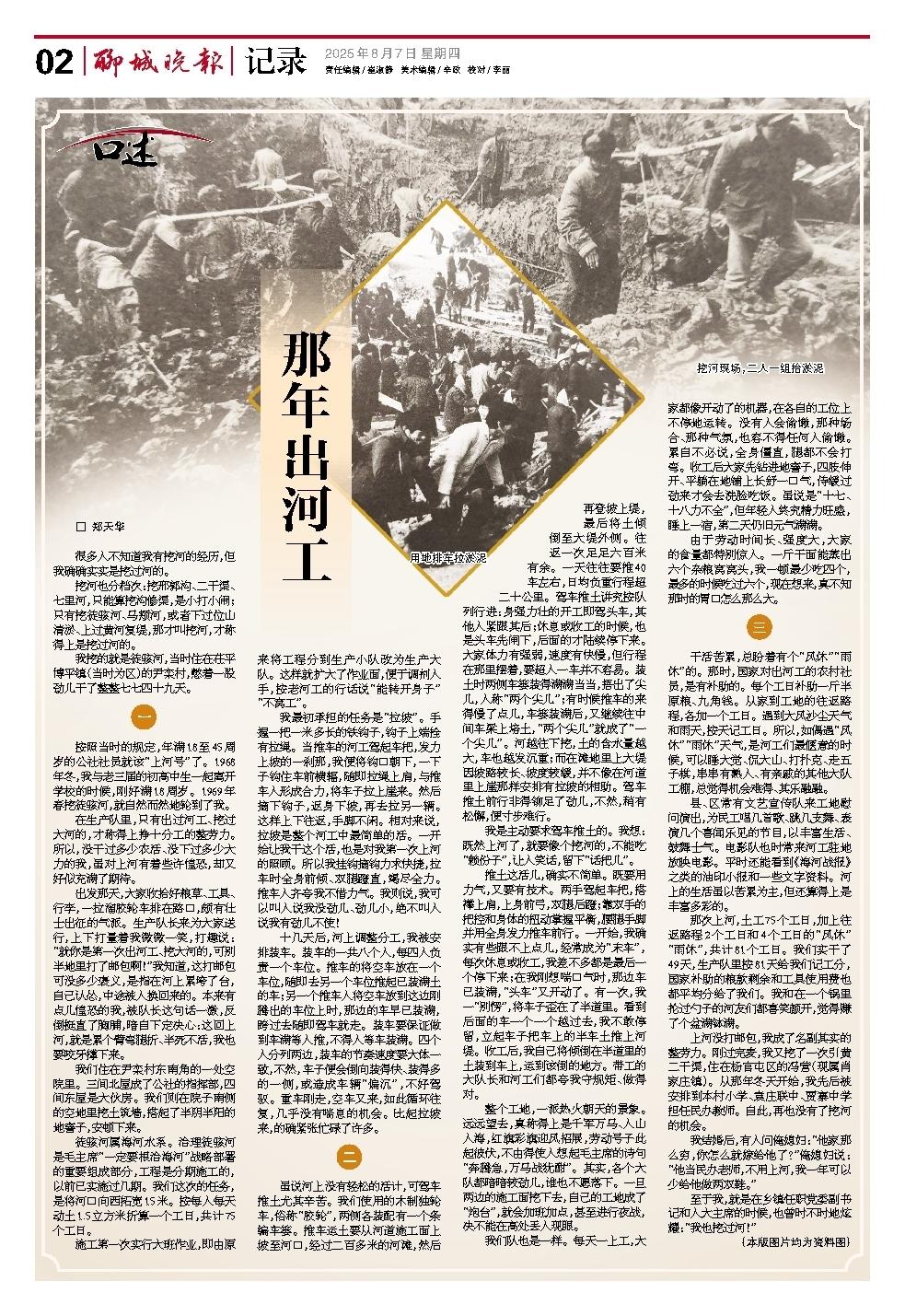

那年出河工

□ 郑天华

很多人不知道我有挖河的经历,但我确确实实是挖过河的。

挖河也分档次:挖邢郭沟、二干渠、七里河,只能算挖沟修渠,是小打小闹;只有挖徒骇河、马颊河,或者下过位山清淤、上过黄河复堤,那才叫挖河,才称得上是挖过河的。

我挖的就是徒骇河,当时住在茌平博平镇(当时为区)的尹栾村,憋着一股劲儿干了整整七七四十九天。

一

按照当时的规定,年满18至45周岁的公社社员就该“上河号”了。1968年冬,我与老三届的初高中生一起离开学校的时候,刚好满18周岁。1969年春挖徒骇河,就自然而然地轮到了我。

在生产队里,只有出过河工、挖过大河的,才称得上挣十分工的整劳力。所以,没干过多少农活、没下过多少大力的我,虽对上河有着些许惶恐,却又好似充满了期待。

出发那天,大家收拾好粮草、工具、行李,一拉溜胶轮车排在路口,颇有壮士出征的气派。生产队长来为大家送行,上下打量着我微微一笑,打趣说:“就你是第一次出河工、挖大河的,可别半地里打了邮包啊!”我知道,这打邮包可没多少褒义,是指在河上累垮了台,自己认怂,中途被人换回来的。本来有点儿惶恐的我,被队长这句话一激,反倒挺直了胸脯,暗自下定决心:这回上河,就是累个臂弯腿折、半死不活,我也要咬牙撑下来。

我们住在尹栾村东南角的一处空院里。三间北屋成了公社的指挥部,四间东屋是大伙房。我们则在院子南侧的空地里挖土筑墙,搭起了半阴半阳的地窨子,安顿下来。

徒骇河属海河水系。治理徒骇河是毛主席“一定要根治海河”战略部署的重要组成部分,工程是分期施工的,以前已实施过几期。我们这次的任务,是将河口向西拓宽15米。按每人每天动土1.5立方米折算一个工日,共计75个工日。

施工第一次实行大班作业,即由原来将工程分到生产小队改为生产大队。这样就扩大了作业面,便于调剂人手,按老河工的行话说“能转开身子”“不窝工”。

我最初承担的任务是“拉坡”。手握一把一米多长的铁钩子,钩子上端拴有拉绳。当推车的河工驾起车把,发力上坡的一刹那,我便将钩口朝下,一下子钩住车前横辐,随即拉绳上肩,与推车人形成合力,将车子拉上崖来。然后摘下钩子,返身下坡,再去拉另一辆。这样上下往返,手脚不闲。相对来说,拉坡是整个河工中最简单的活。一开始让我干这个活,也是对我第一次上河的照顾。所以我挂钩摘钩力求快捷,拉车时全身前倾、双腿蹬直,竭尽全力。推车人齐夸我不惜力气。我则说,我可以叫人说我没劲儿、劲儿小,绝不叫人说我有劲儿不使!

十几天后,河上调整分工,我被安排装车。装车的一共八个人,每四人负责一个车位。推车的将空车放在一个车位,随即去另一个车位推起已装满土的车;另一个推车人将空车放到这边刚腾出的车位上时,那边的车早已装满,跨过去随即驾车就走。装车要保证做到车满等人推,不得人等车装满。四个人分列两边,装车的节奏速度要大体一致,不然,车子便会倒向装得快、装得多的一侧,或造成车辆“偏沉”,不好驾驭。重车刚走,空车又来,如此循环往复,几乎没有喘息的机会。比起拉坡来,的确紧张忙碌了许多。

二

虽说河上没有轻松的活计,可驾车推土尤其辛苦。我们使用的木制独轮车,俗称“胶轮”,两侧各装配有一个条编车篓。推车运土要从河道施工面上坡至河口,经过二百多米的河滩,然后再登坡上堤,最后将土倾倒至大堤外侧。往返一次足足六百米有余。一天往往要推40车左右,日均负重行程超二十公里。驾车推土讲究按队列行进:身强力壮的开工即驾头车,其他人紧跟其后;休息或收工的时候,也是头车先闸下,后面的才陆续停下来。大家体力有强弱,速度有快慢,但行程在那里摆着,要超人一车并不容易。装土时两侧车篓装得满满当当,捂出了尖儿,人称“两个尖儿”;有时候推车的来得慢了点儿,车篓装满后,又继续往中间车梁上培土,“两个尖儿”就成了“一个尖儿”。河越往下挖,土的含水量越大,车也越发沉重;而在滩地里上大堤因坡路较长、坡度较缓,并不像在河道里上崖那样安排有拉坡的相助。驾车推土前行非得铆足了劲儿,不然,稍有松懈,便寸步难行。

我是主动要求驾车推土的。我想:既然上河了,就要像个挖河的,不能吃“赖份子”,让人笑话,留下“话把儿”。

推土这活儿,确实不简单。既要用力气,又要有技术。两手驾起车把,搭襻上肩,上身前弓,双腿后蹬;靠双手的把控和身体的扭动掌握平衡,腰腿手脚并用全身发力推车前行。一开始,我确实有些跟不上点儿,经常成为“末车”,每次休息或收工,我差不多都是最后一个停下来;在我刚想喘口气时,那边车已装满,“头车”又开动了。有一次,我一“别愣”,将车子歪在了半道里。看到后面的车一个一个越过去,我不敢停留,立起车子把车上的半车土推上河堤。收工后,我自己将倾倒在半道里的土装到车上,运到该倒的地方。带工的大队长和河工们都夸我守规矩、做得对。

整个工地,一派热火朝天的景象。远远望去,真称得上是千军万马、人山人海,红旗彩旗迎风招展,劳动号子此起彼伏,不由得使人想起毛主席的诗句“奔腾急,万马战犹酣”。其实,各个大队都暗暗较劲儿,谁也不愿落下。一旦两边的施工面挖下去,自己的工地成了“炮台”,就会加班加点,甚至进行夜战,决不能在高处丢人现眼。

我们队也是一样。每天一上工,大家都像开动了的机器,在各自的工位上不停地运转。没有人会偷懒,那种场合、那种气氛,也容不得任何人偷懒。累自不必说,全身僵直,腿都不会打弯。收工后大家先钻进地窨子,四肢伸开、平躺在地铺上长舒一口气,侍缓过劲来才会去洗脸吃饭。虽说是“十七、十八力不全”,但年轻人终究精力旺盛,睡上一宿,第二天仍旧元气满满。

由于劳动时间长、强度大,大家的食量都特别惊人。一斤干面能蒸出六个杂粮窝窝头,我一顿最少吃四个,最多的时候吃过六个,现在想来,真不知那时的胃口怎么那么大。

三

干活苦累,总盼着有个“风休”“雨休”的。那时,国家对出河工的农村社员,是有补助的。每个工日补助一斤半原粮、九角钱。从家到工地的往返路程,各加一个工日。遇到大风沙尘天气和雨天,按天记工日。所以,如偶遇“风休”“雨休”天气,是河工们最惬意的时候,可以睡大觉、侃大山、打扑克、走五子棋,串串有熟人、有亲戚的其他大队工棚,总觉得机会难得、其乐融融。

县、区常有文艺宣传队来工地慰问演出,为民工唱几首歌、跳几支舞、表演几个喜闻乐见的节目,以丰富生活、鼓舞士气。电影队也时常来河工驻地放映电影。平时还能看到《海河战报》之类的油印小报和一些文字资料。河上的生活虽以苦累为主,但还算得上是丰富多彩的。

那次上河,土工75个工日,加上往返路程2个工日和4个工日的“风休”“雨休”,共计81个工日。我们实干了49天,生产队里按81天给我们记工分,国家补助的粮款剩余和工具使用费也都平均分给了我们。我和在一个锅里抡过勺子的河友们都喜笑颜开,觉得赚了个盆满钵满。

上河没打邮包,我成了名副其实的整劳力。刚过完麦,我又挖了一次引黄二干渠,住在杨官屯区的冯营(现属肖家庄镇)。从那年冬天开始,我先后被安排到本村小学、袁庄联中、贾寨中学担任民办教师。自此,再也没有了挖河的机会。

我结婚后,有人问俺媳妇:“他家那么穷,你怎么就嫁给他了?”俺媳妇说:“他当民办老师,不用上河,我一年可以少给他做两双鞋。”

至于我,就是在乡镇任职党委副书记和人大主席的时候,也曾时不时地炫耀:“我也挖过河!”

(本版图片均为资料图)