近半个世纪前的老照片留存出行往事

本报记者 赵宗锋

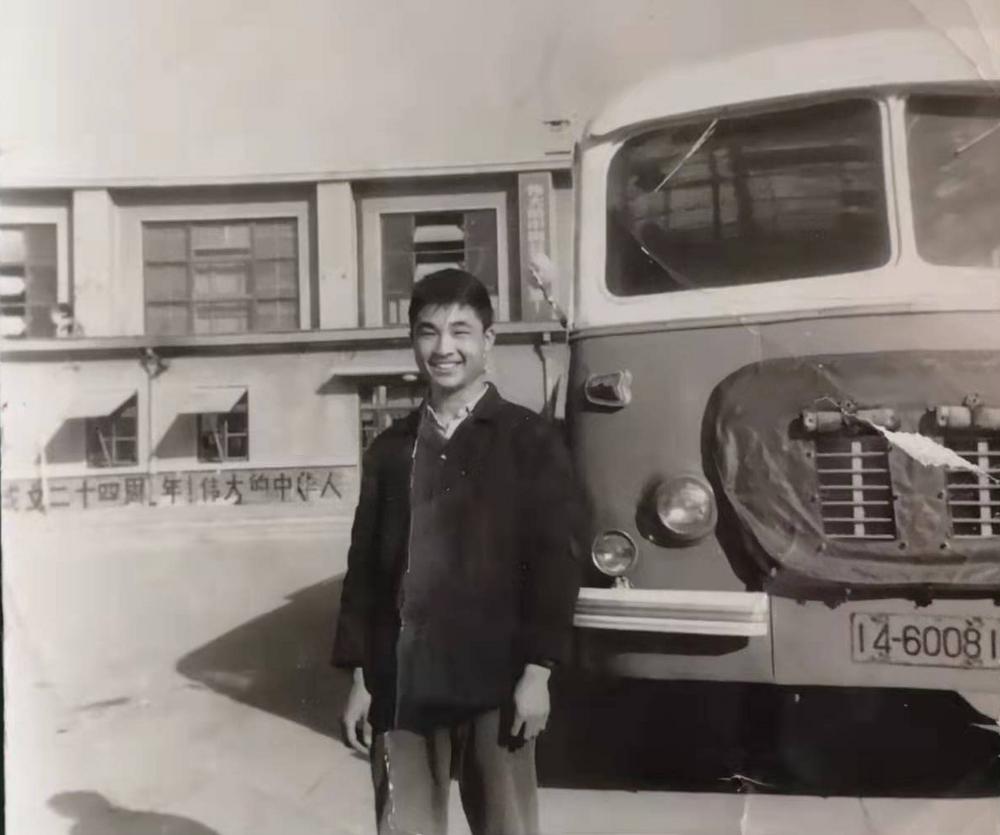

1973年10月的一天,庆祝新中国成立24周年的气氛正浓。在聊城汽车站,22岁的车站工作人员陈明杰迎来了一位爱好摄影的朋友。两人边走边聊,走到一辆停在等待区的客车前,那位朋友说,“来,明杰,我给你拍张照片”。

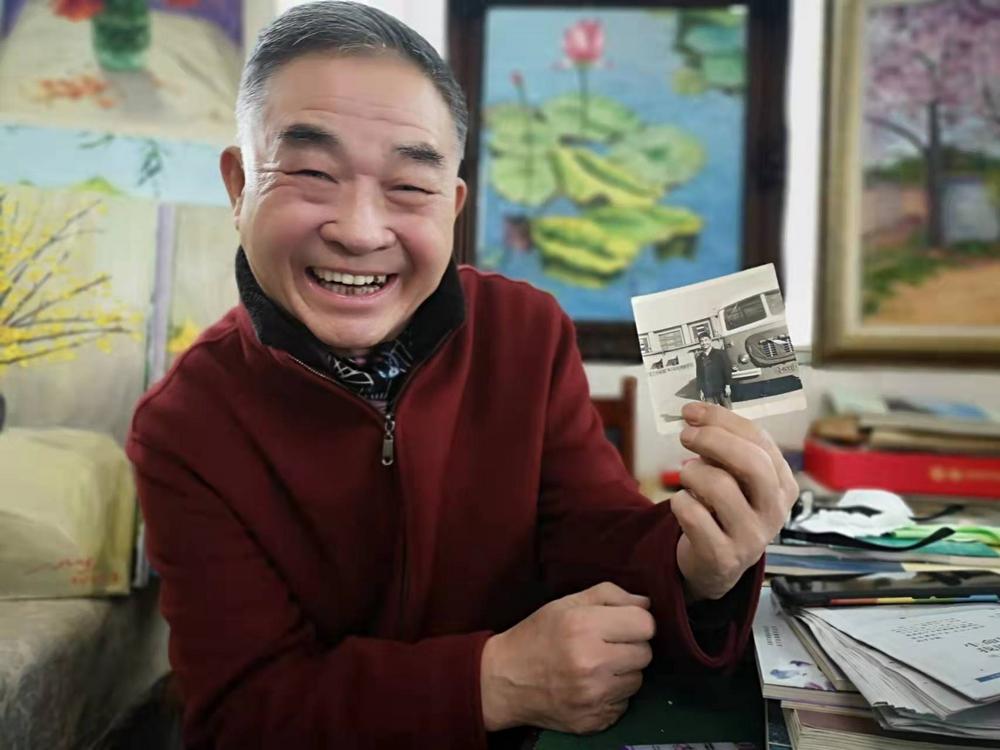

就像平静的水面忽然投下一颗石子,朋友偶然的一个提议,近半个世纪后,71岁的陈明杰回想起来,感慨万千。

3月25日上午,在陈明杰的家里,他找出当时拍的照片,往事涌上心头。

一张照片背后的客运往事

照片上,年轻的陈明杰笑容灿烂。在他的身后,是一辆解放牌客车。而候车室的外墙上,庆祝新中国成立24周年的标语清晰可见。

“当时的这种客车,是34座的,车身为红色,车窗和车顶为白色。”陈明杰说,这种客车是当时聊城汽车站的主力车型。车内存放物品的空间不大,乘客的大件行李,需要放置到车顶货架上。

“当时的聊城地区汽运公司汽车三队,承担着聊城至周边地区的客运任务。”陈明杰说,这种类型的客车,当时有50辆左右。无论是从车况本身还是从数量上来说,和现在当然没法比,但比起之前,要好太多了。

据陈明杰回忆,当时的客车最远也就是跑到济南和德州禹城。其他的跨区域运输路线基本没有。即便是去各个县里,也只是到达县级汽车站,乡镇上根本不通客车。只是在县与县之间,一些比较大的人民公社,会设置小型代办站,供乘客上下车。

“当时车辆限速每小时70公里,其实很多车辆压根儿跑不到这个速度。”陈明杰说,当时路况很不好,土路较多,行人也比较多,车况本身也很一般。

陈明杰说,让他印象很深的是,当时从聊城到济南,坐车需要两元七角钱。每天两辆车对开,上午一班,下午一班。

时光流变中看到社会巨大进步

当时的陈明杰,刚从聊城地区京剧团调到汽车站工作一年多,主要负责车站内的宣传工作。小伙子很勤快,也很用心,候车室内的标语、宣传画,车站里的读报栏都由他负责,宣传内容常换常新,每天忙得不亦乐乎。

偶有空暇,他会到候车室转转,看到有老人带小孩的,或者其他需要帮助的乘客,立刻走上前去帮忙。陈明杰说,和现在一样,当时的工作人员都很热情,遇到需要帮助的人,一定会积极帮忙。

但和现在相比,当时的物质条件的确要差不少。陈明杰说,当时的聊城汽车站从楼北大街迁到柳园北路不过三四年时间,车票还是那种很简易的硬板票,平日的客流并不太多,而大规模的客流多集中在春节前后。每到这时,小小的候车室根本容纳不下足够多的人,一些旅客只得在街头露天候车。

事实上,除了这张照片,陈明杰还把当时观察到的车站附近的场景,画到了自己的油画里。在他的作品里,能看到当年的花园路口,一辆客车孤零零地行驶在东昌路上;能看到老汽车站附近,有人群走过烟火气十足的小吃摊……

“现在的车站,条件好太多了。不光车辆多了,班次多了,通达区域更广了,而且购票方式也多样化了。”陈明杰说,各个地方交通状况都更好了,海陆空交通齐头并进,旅客选择更多了,乘坐体验也更好了。不仅如此,现在几乎每家都有私家车,群众的出行早已不成问题。

“社会发展的巨大进步,从这种对比中能清晰地感受到。”陈明杰说,所以我们一定要珍惜现在的幸福生活,并通过自己的努力,去追求更加美好的明天。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号