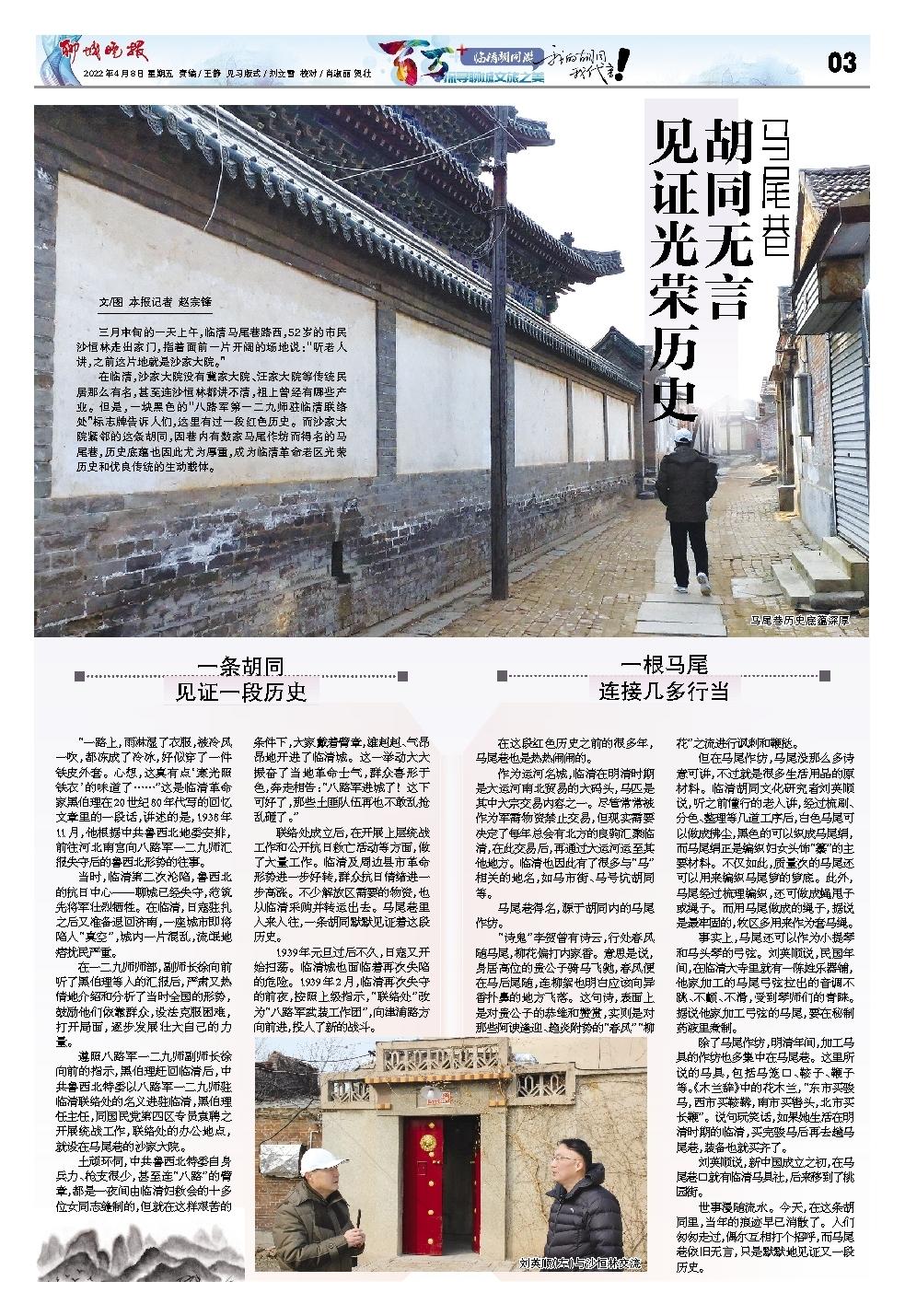

马尾巷:胡同无言 见证光荣历史

文/图 本报记者 赵宗锋

三月中旬的一天上午,临清马尾巷路西,52岁的市民沙恒林走出家门,指着面前一片开阔的场地说:“听老人讲,之前这片地就是沙家大院。”

在临清,沙家大院没有冀家大院、汪家大院等传统民居那么有名,甚至连沙恒林都讲不清,祖上曾经有哪些产业。但是,一块黑色的“八路军第一二九师驻临清联络处”标志牌告诉人们,这里有过一段红色历史。而沙家大院紧邻的这条胡同,因巷内有数家马尾作坊而得名的马尾巷,历史底蕴也因此尤为厚重,成为临清革命老区光荣历史和优良传统的生动载体。

一条胡同 见证一段历史

“一路上,雨淋湿了衣服,被冷风一吹,都冻成了冷冰,好似穿了一件铁皮外套。心想,这真有点‘寒光照铁衣’的味道了……”这是临清革命家黑伯理在20世纪80年代写的回忆文章里的一段话,讲述的是,1938年11月,他根据中共鲁西北地委安排,前往河北南宫向八路军一二九师汇报失守后的鲁西北形势的往事。

当时,临清第二次沦陷,鲁西北的抗日中心——聊城已经失守,范筑先将军壮烈牺牲。在临清,日寇驻扎之后又准备退回济南,一座城市即将陷入“真空”,城内一片混乱,流氓地痞扰民严重。

在一二九师师部,副师长徐向前听了黑伯理等人的汇报后,严肃又热情地介绍和分析了当时全国的形势,鼓励他们依靠群众,设法克服困难,打开局面,逐步发展壮大自己的力量。

遵照八路军一二九师副师长徐向前的指示,黑伯理赶回临清后,中共鲁西北特委以八路军一二九师驻临清联络处的名义进驻临清,黑伯理任主任,同国民党第四区专员袁聘之开展统战工作,联络处的办公地点,就设在马尾巷的沙家大院。

土顽环伺,中共鲁西北特委自身兵力、枪支很少,甚至连“八路”的臂章,都是一夜间由临清妇救会的十多位女同志缝制的,但就在这样艰苦的条件下,大家戴着臂章,雄赳赳、气昂昂地开进了临清城。这一举动大大振奋了当地革命士气,群众喜形于色,奔走相告:“八路军进城了!这下可好了,那些土匪队伍再也不敢乱抢乱砸了。”

联络处成立后,在开展上层统战工作和公开抗日救亡活动等方面,做了大量工作。临清及周边县市革命形势进一步好转,群众抗日情绪进一步高涨。不少解放区需要的物资,也从临清采购并转运出去。马尾巷里人来人往,一条胡同默默见证着这段历史。

1939年元旦过后不久,日寇又开始扫荡。临清城也面临着再次失陷的危险。1939年2月,临清再次失守的前夜,按照上级指示,“联络处”改为“八路军武装工作团”,向津浦路方向前进,投入了新的战斗。

一根马尾 连接几多行当

在这段红色历史之前的很多年,马尾巷也是热热闹闹的。

作为运河名城,临清在明清时期是大运河南北贸易的大码头,马匹是其中大宗交易内容之一。尽管常常被作为军需物资禁止交易,但现实需要决定了每年总会有北方的良驹汇聚临清,在此交易后,再通过大运河运至其他地方。临清也因此有了很多与“马”相关的地名,如马市街、马号坑胡同等。

马尾巷得名,源于胡同内的马尾作坊。

“诗鬼”李贺曾有诗云,行处春风随马尾,柳花偏打内家香。意思是说,身居高位的贵公子骑马飞驰,春风便在马后尾随,连柳絮也明白应该向异香扑鼻的地方飞落。这句诗,表面上是对贵公子的恭维和赞赏,实则是对那些阿谀逢迎、趋炎附势的“春风”“柳花”之流进行讽刺和鞭挞。

但在马尾作坊,马尾没那么多诗意可讲,不过就是很多生活用品的原材料。临清胡同文化研究者刘英顺说,听之前懂行的老人讲,经过梳刷、分色、整理等几道工序后,白色马尾可以做成拂尘,黑色的可以织成马尾绢,而马尾绢正是编织妇女头饰“纂”的主要材料。不仅如此,质量次的马尾还可以用来编织马尾箩的箩底。此外,马尾经过梳理编织,还可做成蝇甩子或绳子。而用马尾做成的绳子,据说是最牢固的,牧区多用来作为套马绳。

事实上,马尾还可以作为小提琴和马头琴的弓弦。刘英顺说,民国年间,在临清大寺里就有一陈姓乐器铺,他家加工的马尾弓弦拉出的音调不跳、不颤、不滑,受到琴师们的青睐。据说他家加工弓弦的马尾,要在秘制药液里煮制。

除了马尾作坊,明清年间,加工马具的作坊也多集中在马尾巷。这里所说的马具,包括马笼口、鞍子、鞭子等。《木兰辞》中的花木兰,“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭”。说句玩笑话,如果她生活在明清时期的临清,买完骏马后再去趟马尾巷,装备也就买齐了。

刘英顺说,新中国成立之初,在马尾巷口就有临清马具社,后来移到了桃园街。

世事漫随流水。今天,在这条胡同里,当年的痕迹早已消散了。人们匆匆走过,偶尔互相打个招呼,而马尾巷依旧无言,只是默默地见证又一段历史。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号