两河交汇话永济

核心提示

聊城,生于黄河、兴于运河,农耕文明与商业文明在这里交融,齐鲁文化和燕赵文化在这里碰撞,是现今黄河与大运河交汇的唯一城市。

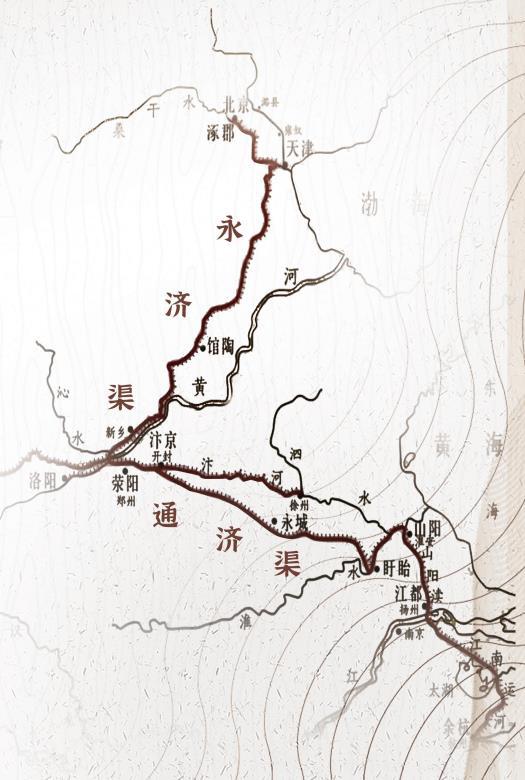

这里说的“大运河”通常是指开凿于至元二十六年(1289年)的会通河,起自东平路须城县(今山东东平)安山西南,至临清抵达御河,纵穿聊城腹地。

御河即永济渠,开凿于隋大业四年(608年),南接洛阳北达涿郡,长达近1000公里,是最早的京杭大运河,流经聊城西部,与黄河文明交融碰撞,演绎了人类历史上波澜壮阔的史诗。

这意味着,早在1400余年前,聊城就跨入了“两河”时代。

唐代宗时期,永济渠已经开通百余年,其东岸一个繁华的民间交易场所——张桥行市,因为交通便利、位置特殊被设为永济县,繁盛300年。后因水患,永济县被降为永济镇。金初,馆陶县携建制北迁永济镇,续写了永济渠千余年的漕运辉煌。

目前,卫运河冠县段流程16公里的河道仍保留了永济渠最初的流向,成为隋代大运河留下的活态遗产,潺潺流水见证了聊城1400余年的沧桑巨变。

■ 戴敬仁 孙克锋

唐大历七年(772年)的一天,魏博节度使田承嗣起草一份奏疏,命人骑快马送往长安。

奏疏建议,在永济渠东岸设置一个县。田承嗣胸有成竹,料定凭借自己的身份和地位,皇帝李豫一定会顺承他的建议,批准奏疏。

当时的田承嗣确实有自信的实力和资本。

他出生在一个军人世家,精于骑射,作战勇猛。开元末年(741年),田承嗣到身兼范阳、平卢、河东三镇节度使的安禄山麾下担任前锋兵马使,在唐王朝对东北契丹、奚族的边境战争中屡立战功,被擢升为左武卫将军。

天宝十四年(755年),安禄山、史思明发动“安史之乱”。田承嗣作为安、史集团的嫡系,一直以先锋官的身份在河南前线与唐军作战,数次击溃唐军,攻陷河洛地区。

广德元年(763年),唐军占据上风,田承嗣见大势已去,率部归降。唐朝廷下令大赦天下,田承嗣受封魏博节度使,占据今冀鲁豫三省交界一带,与范阳节度使、成德节度使并称“河朔三镇”。

至大历七年,田承嗣掌控魏博已九年。他在管辖范围内“收取重税、整修武备、统计户口、强拉兵工”,手握十万雄兵,成为割据势力中最强的一支。唐代宗李豫为笼络他,甚至先后将三名公主嫁给他的两个儿子。

在这个背景下,毫无意外,朝廷批准了田承嗣的奏疏,在永济渠畔的张桥行市设永济县,隶属于魏博镇节制下的贝州辖区,成为中国历史上唯一一个用运河名命名的古县城。

不过,唐代宗的“姑息之策”并未让田承嗣收敛,反而使其更加嚣张跋扈,不臣之心日益膨胀。大历十年(775年),他起兵作乱,兵败,上表请罪,再次得到朝廷原谅。

大历十四年(779年),田承嗣病逝,享年74岁。他在弥留之际,将魏博节度使之位传于侄子田悦,并令儿子辅佐,开创了唐朝藩镇世袭之先例。此后,田氏家族统治魏博一带近60年。

宋熙宁五年(1072年),永济渠遇到来自黄河的又一次考验,永济县也被降为永济镇并入馆陶县,自此,永济渠畔一个历经三百年的运河古县淡出史册,从而也留下一系列谜团。

——永济渠具体流经聊城境内的哪些地方?

——田承嗣为什么要在张桥店设置永济县?

——永济县城确切位置和管辖范围在哪里?

——存世三百年的永济县为什么被降为镇?

——历史上永济渠为聊城带来怎样的影响?

——至今永济渠在聊城留下哪些宝贵遗产?

……

(下转4版)

《两河交汇话“永济”》照片由戴敬仁、孙克锋提供,插图《开挖运河》《安居乐业》《水淹永济》由李太斗绘制

3版—6版底部插图素材来源于清代冯宁《仿杨大章宋院本〈金陵图卷〉》

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号