缅怀

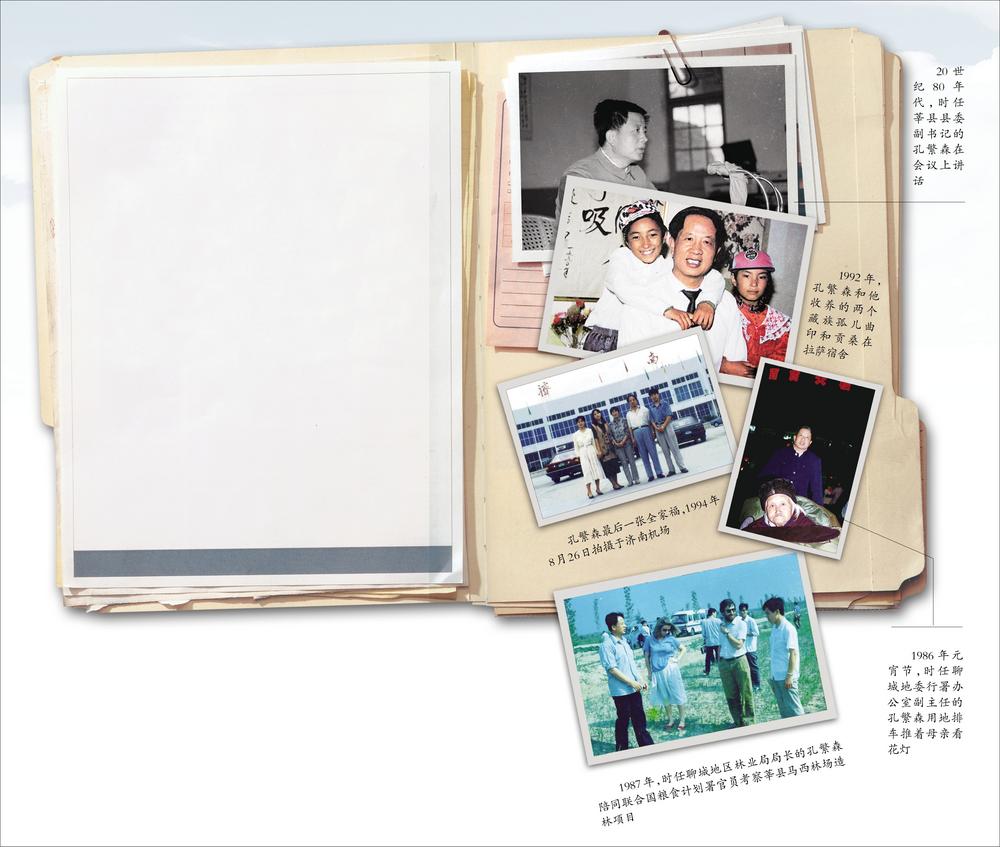

——纪念孔繁森同志殉职28周年

编者按

岁月能改变山河,但历史将不断证明,有一种精神永远不会失落。

时间会冲淡记忆,但人们绝不会忘记,有这样一位共产党员,他把自己的一腔热血洒在西藏高原,他就是领导干部的楷模、民族团结的典范——孔繁森同志。

28年过去了,人们仍在想着他,念着他,学习他。28年来,大家在学习孔繁森精神过程中,赋予其新的时代内涵,比如忠诚、干净、担当。11月29日,是孔繁森同志殉职28周年纪念日,本报推出纪念专版,缅怀!

阿里夜空那颗最亮的星

□ 高杉

到拉萨、去阿里,沿着孔繁森当年足迹做一次寻访,是我们孔繁森同志纪念馆工作人员共同的夙愿。但非常遗憾的是,建馆多年来,还没有一个人到孔繁森工作和生活的地方去过。那里不仅有令人向往的雪域风光,更是令我心仪已久的精神圣地。就是在那片神奇的高原上,产生了感动中国的孔繁森精神。作为孔繁森精神的传播者,家乡“和孔繁森最近”的人,我们竟没能到那里搞一次祭奠,做一次采访,体验一下生活,实在是一件憾事。2010年8月的一天,我和李建国、李光两位同事在建馆15周年前夕,作为全馆人员的代表,怀着急切和崇敬的心情,踏上这块充满魅力的土地。

到拉萨的次日上午,我们在中共拉萨市委副书记、市长多吉次珠同志陪同下,到烈士陵园祭奠孔繁森同志。孔繁森陵墓座落在陵园最醒目的位置,陵墓前面,分别是党和国家领导人的题词碑。我们环陵墓走了一圈,从陵墓保护的情况看得出来,平时维护工作做得很好。我向民政局的扎西白珍局长表示感谢,她说,整个陵园,就数孔市长墓地来悼念的最多。

多吉市长是老阿里,家乡是日土县班公湖畔的一个村庄,和孔繁森是老上下级,感情很深。当我们一一敬献哈达、鲜花,摆放好祭品,恭恭敬敬行完三鞠躬礼时,多吉市长流下热泪。这时,孔繁森抚养的两个孤儿曲印、贡桑按汉族传统礼仪,向孔爷爷磕了头。他们对孔繁森的真挚感情给我们留下了深刻印象。

我们来不及顾忌身体上的高原反应,于次日上午乘飞机到达阿里。下午四点驱车到达狮泉河烈士陵园。陵园座落在群山环抱中,站在陵园平台,可以俯瞰狮泉河镇。孔繁森纪念墓座落在正中央最前面位置,黑色大理石墓碑镌刻着“孔繁森烈士之墓”,立碑单位是阿里地委、行署、军分区和政协,正面和背面分别是藏汉不同文字,立碑时间是1994年12月5日。时任阿里地委宣传部副部长柴腾虎撰写的那一副有名的挽联“一尘不染两袖清风视名利安危淡似狮泉河水;二离桑梓独恋雪域置民族团结重如冈底斯山”作为副碑,分列墓碑两侧。阿里军分区为我们主持了简短而庄严的悼念仪式,说来也巧,在向孔繁森陵墓敬献花圈、哈达之时,天空正巧飘来细雨。我们用特意带来的袋子装上陵园的泥土,折下一枝红柳带回聊城。

虽然当时孔繁森离开16年了,在孔繁森故居,在他写遗书的遗址,在两个孤儿上学的地方,说起他,人们还是那样亲切、动情。他的生前好友讲述了很多鲜为人知的故事。孔书记年三十晚上和他们就着一盘花生米、几个皮蛋喝酒,开始3个人,最后聚成20多个人。他性格乐观爽朗,好唱歌、喜欢讲笑话,走到哪里就把快乐带到哪里。连街上“叫花子”都认得他,见了他追着跑,因为他常把身上的零钱掏给他们,同时动员身边的人也这样做。去日土,经过一个牧民点,同行的同志告诉我们,孔书记就是在这里把身上的毛衣毛裤脱给藏族老阿妈的。我们没想到,孔书记去世这么多年,人们还记得他,那些同事和朋友讲起他,依旧泪眼潸然。只要有人记得,他就永远活着。为什么一个50岁的聊城男人,被70岁的藏族老人称作“我的父亲”,为什么一个信仰马克思主义的共产党员的照片被群众供奉在佛堂里,因为他把藏族老人当做自己的老人,把藏族孩子当做自己的孩子,人民才把他珍藏在记忆中。在阿里,我们采访孔繁森当年的部下肖达瓦,他的一句话让我们动容:在阿里,只要神山圣湖在,孔繁森就在!

阿里地委的同志说,高原缺氧不缺精神,孔繁森在聊城成长,孔繁森精神是在阿里形成的,孔繁森精神是老西藏精神的发展和升华。如今,孔繁森精神在高原产生了巨大持久的感召力。很多干部有十多年的在藏工作经历,有的工作了三十多年,有的直到退休,把青春和健康都献给高原。在路上,我们看到交通部队的战士,一人一把竹扫帚,打扫着长得望不到头的公路,这就是他们年复一年、日复一日的工作;穿迷彩服的战士在施工机械上不去的地方挖电缆沟,脸庞无一例外被紫外线晒成紫黑色。我们听说,边防战士白天看石头,夜晚看星星,当兵几年连棵树都没见过!这绝不是什么夸张。阿里边境线长达1116公里,边防哨卡得有多少这样的战士啊!我们来西藏什么都不干,坐飞机、乘火车、住酒店,还难受得死去活来,长期在高原的干部战士是克服着怎样的困难、忍受着怎样的痛苦啊!想到这些,我们理解了孔繁森,理解了在藏的干部和官兵,理解了所有在高原无私奉献的人们。

人生经常充满遗憾,这次阿里之行也不例外,由于洪水阻断道路,我们没有看到举世闻名的神山圣湖,但孔繁森的光辉业绩,让我们领略了令人仰止的神山;孔繁森的高洁品格,让我们走进了洗礼灵魂的圣湖。到西藏前,我渴望看到阿里的夜空,我想在那么干净纯洁的天空中,那里的星星一定很亮、很大、很稠密。在军分区招待所、在措勤武装部营房、在世界上最高的星空公园,我们真的欣赏到了最美的星群。小时候听老人说,地上一个好人去世了,就会变成天上的星星,那颗最耀眼的,应该就是我们敬爱的孔繁森书记吧!

一张照片背后的故事

□ 李洪峰

一直想把这个事写下来,但一直没敢提笔,因为我写的是新时期领导干部的楷模——孔繁森。

那时我在部队,在新疆塔城地区托里县服役。对,就是后来人们所知道的孔繁森带队到新疆塔城考察时,不幸遭遇车祸的地方。

那条公路就在我们部队营房旁边,我们太熟悉不过了。有时是去清扫积雪,有时是去打扫卫生,有时是维修路基。那是经过我们部队驻地的公路,也是从奎屯经托里到塔城的唯一一条柏油公路。在公路边上有一个饭店,叫“路得利”。

那天跟往常一样,我们训练结束后在营房休息。突然连队通知,要我们迅速集合到团部,好像是献血的事。战友们纷纷报名参加。我也报名了,但因血型不符,所以没有献成。战友回来后,我问去给谁献血了。他们说,为地方的同志,听说是从西藏到塔城来考察工作的,就是今天在“路得利”饭店那条公路上出车祸的那几个同志,在托里县医院献的。

那天之后的一个周末,我和几个战友正在球场上打篮球,团部政治处通讯员拿着相机和一张报纸急匆匆找我,叫我和几个献过血的战友穿好衣服,整理好军容,摊开他给的一张《解放军报》学习。我一看,是学习一名地方干部的模范事迹。我问这个干部是谁。他说,就是上次我们去给献血的那位地方领导。

“啊!他牺牲了吗?”当时我用了一个军人惯用的“牺牲”一词。后来的公开报道说,孔繁森因车祸殉职,那时才知他是西藏阿里的地委书记。

我们认真地学习了那篇报道,完全沉浸在他的事迹中,全然不知什么时候通讯员就拍了照。过了几天,他拿着一张地方报纸《塔城报》到连队找我,说我们学习孔繁森事迹的报道见报了。我接过报纸一看,是一则图片报道。上面配文写道:“图中这几位是塔城军分区所属托里某部战士。去年11月29日孔繁森同志在托里遇难时,他们曾积极地参加了抢救工作,并为同车的受伤者义务献血,现在他们又争相学习孔繁森模范事迹。”我把那张图片报道小心翼翼地剪下,粘贴在我的剪贴本上。

后来,部队上下掀起了学习孔繁森同志事迹的活动,我想当时地方上应该开展得更加热火朝天。那时没有网络,我们接收外界的信息多数靠报纸。

当全面学习孔繁森同志事迹后,我被感动了。他是一名英雄,为了事业献出自己的生命。他当过兵,两次进藏,原本是山东聊城的一名领导干部,志愿到西藏工作,这不是一般人能做得到的。从内地到西藏,舍小家为大家去工作。这意味着什么?意味着他将长期生活在自然环境恶劣的雪域高原,意味着照顾不了家人,意味着在中国传统的忠孝文化中,他从容决然地选择了前者。这要有怎样的一种精神境界啊!这完全是置个人于身外、置党和国家的事业于内心的英雄人物。

当时从报纸上得知他有一个女儿在西南政法学院(现在叫西南政法大学)读书,我和几位战友还商议,准备筹钱供她上完大学,也算是为英雄的孔繁森做点什么。可后来没有付诸行动,原因是找不到联系方式,只是私下讨论,没有胆量跟部队干部说这事。

孔繁森牺牲时,刚好50岁。这是个上有老下有小的年龄,这是个风华正茂的年龄。然而,他走了,留下了一身的感动,留下了一个我们学习的楷模。

“孔粉”李福芹

□ 朱海波

茌平区杨官屯乡李显明村的李福芹,今年70多岁,这一带的好多人知道,他是一个铁杆的孔繁森迷,而他也一直以此自许。28年来,他几乎无时无刻不在感念着孔繁森人格的伟大与孔繁森精神的崇高,他说,孔繁森离世,让他失去了精神上的寄托和思想上的慰藉。

11月29日,孔繁森同志殉职28周年,他又追忆起与孔繁森在一起的点点滴滴。

1975年,时任聊城地委宣传部副部长的孔繁森带领“三夏”工作队来李显明村支援“三夏”生产,他们的交往由此开始。“他每天按时和我们一起上工、收工,上工前先向小队长请示干什么活、注意什么、用什么农具,完全听安排。”“割麦子、晒场、积肥、铡草,他什么活都干,样样干得好。”李福芹说。

孔繁森一点架子也没有,他来时,李福芹喊他孔部长,孔繁森不答应,说,“我比你大,你喊老孔就行”,于是,“老孔”也就成了李福芹对他的称呼。

孔繁森第一次到李福芹家时,听说李福芹的母亲李玉兰是1946年入党的老党员,并一直担任大队党支部委员、妇女主任,李福芹的姥爷是1938年的地下党员时,大加赞扬,他说:“玉兰同志,你真了不起,我们向你学习来了。”有一次,孔繁森看到李福芹正在给猪剁菜,他便说,“福芹老弟,你歇会儿,看我的”。李福芹忙拦住他说:“你当大官的,哪能叫你干这活?”孔繁森把脸一沉,“见怪了不是,什么官不官的,我也是庄稼人出身,这样的活早就会干”。说着便蹲下身子剁了起来,别说,他真是干活的一个好把式。

李福芹家有棵百年槐树,孔繁森和工作队的其他同志经常在这棵树下开会。大夏天,这里一地阴凉,他们就围着李福芹家的小饭桌,坐在砖上,有时开会,有时闲聊,大家你一言我一语,都不拘束。孔繁森很快和大家熟识起来,对农村的事也了解了很多。

大约2个月后,工作组撤走,孔繁森再也没来过李显明村,但孔繁森在李显明村的一幕幕,仍在眼前。李福芹说:“他高大的身影、动人的故事,特别是他的不怕苦、不摆架子、甘当学生的精神和作风永远留在我心中,永远留在了李显明村。”

李福芹与孔繁森交集很短,但对孔繁森敬重有加,他说,孔繁森给了他精神上的洗礼,他始终尽自己所能宣传孔繁森精神。在孔繁森去世后,只有初中文化的李福芹满含深情,撰写了《麦黄想起了孔繁森》《百年槐下忆繁森》《孔繁森帮我家剁猪菜》等文章。2019年,在学习孔繁森精神全国征文大赛中,他撰写的文章获得特等奖。

从2016年起,每年清明节,李福芹都要去孔繁森同志纪念馆和孔繁森墓园参观、吊唁,以此表达对孔繁森同志的追思。他说,孔繁森同志离开了我们,但他的精神不能离开我们,虽然自己年纪大了,但一刻也没有忘记学习、宣传、弘扬孔繁森精神的责任。

风吹着白杨

□ 若水

风知道

这里的白杨和别处的不一样

栽种它们的人灵魂干净眼里有光

像鸟儿珍爱自己的羽毛

像不染尘埃的星星一样

风吹着白杨

树叶哗哗地响

像清澈的泉水为母亲骄傲的儿子歌唱

像远行的儿子在呼唤母亲一样

风吹着白杨

翠绿的叶片宛如飘扬的图腾

诉说着今生无悔的信仰

唯有一个响亮的名字

孔繁森

在你我的心里安放着

闪着永恒的光

(备注:在聊城孔繁森母校,有十棵高大挺拔的白杨树,是当年孔繁森亲手种下的。)

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号