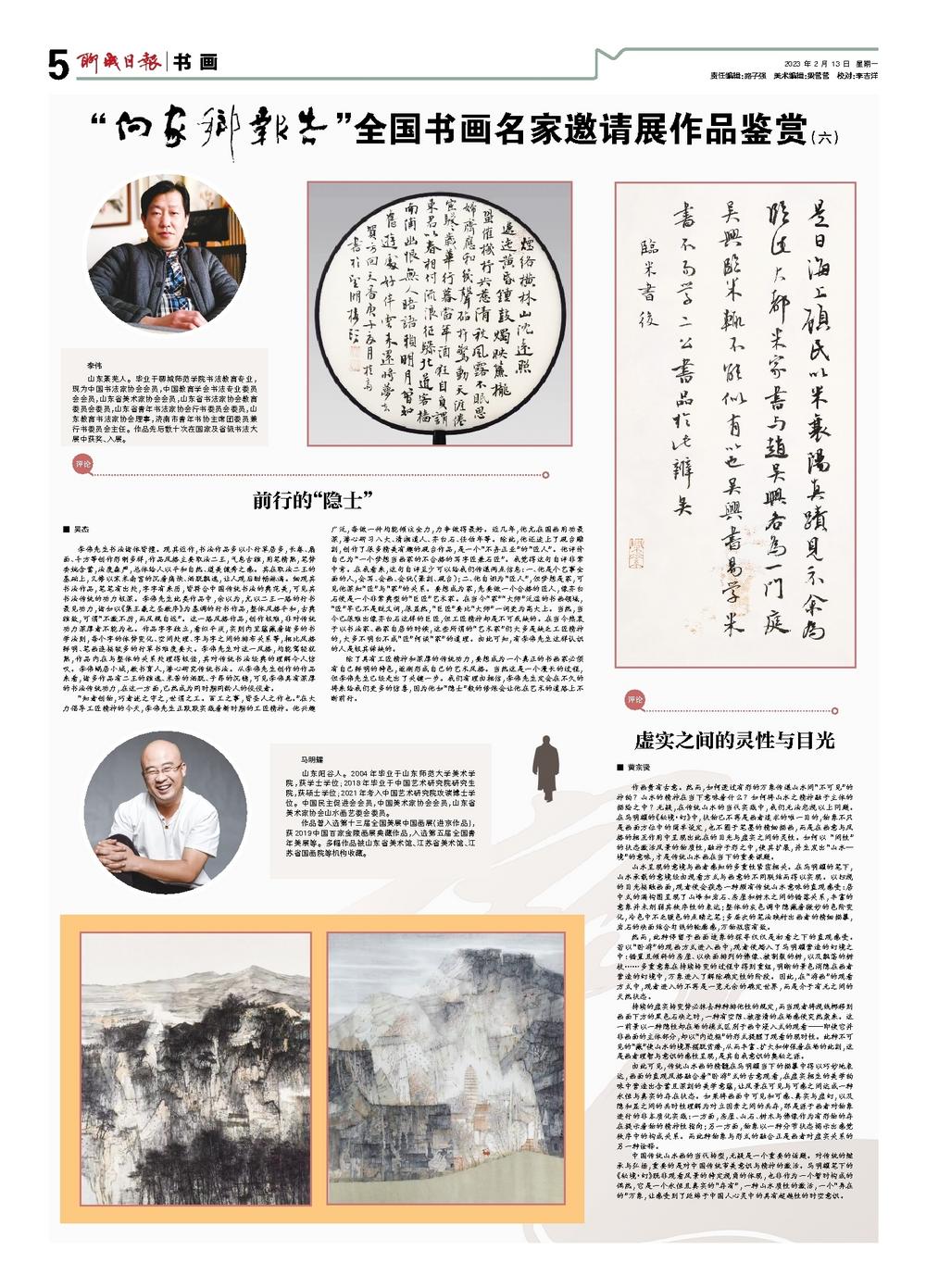

马明耀绘画作品鉴赏

马明耀

山东阳谷人。2004年毕业于山东师范大学美术学院,获学士学位;2018年毕业于中国艺术研究院研究生院,获硕士学位;2021年考入中国艺术研究院攻读博士学位。中国民主促进会会员,中国美术家协会会员,山东省美术家协会山水画艺委会委员。

作品曾入选第十三届全国美展中国画展(进京作品),获2019中国百家金陵画展典藏作品,入选第五届全国青年美展等。多幅作品被山东省美术馆、江苏省美术馆、江苏省国画院等机构收藏。

评论

虚实之间的灵性与目光

■ 黄宗贤

作画贵有古意。然而,如何透过有形的万象传递山水间“不可见”的神韵?山水的精神在当下意味着什么?如何将山水之精神融于主体的描绘之中?无疑,在传统山水的当代实践中,我们无法忽视以上问题。在马明耀的《秘境·幻》中,状物已不再是画者追求的唯一目的,物象不只是画面方位中的简单设定,也不囿于笔墨的精细描画,而是在画意与风格的相互作用中呈现出此在的目光与虚实之间的灵性。如何以 “间性”的状态激活风景的物质性,融神于形之中,使其扩展,并生发出“山水—境”的意味,才是传统山水画在当下的重要课题。

山水呈现的意境与画者感知的多重性紧密相关。在马明耀的笔下,山水承载的意境经由视看方式与画意的不同联结而得以实现。以扫视的目光接触画面,观者便会获悉一种颇有传统山水意味的直观感受:居中式的满构图呈现了山峰和岩石、房屋和树木之间的错落关系,丰富的意象并未削弱其秩序性的表达;整体的灰色调中隐藏着微妙的色阶变化,冷色中不乏暖色的点睛之笔;多层次的笔法映衬出画者的精细描摹,岩石的块面结合勾线的轮廓感,万物疏密有致。

然而,此种停留于画面迹象的探寻仅仅是初看之下的直观感受。若以“卧游”的观画方式进入画中,观者便踏入了马明耀营造的幻境之中:错置且倾斜的房屋、以块面排列的佛像、被割裂的树,以及飘荡的树枝……多重意象在持续转变的过程中得到重组,明晰的景色消隐在画者营造的幻境中,万象进入了解除确定性的阶段。因此,在“游画”的观看方式中,观者进入的不再是一览无余的确定世界,而是介于有无之间的天然状态。

持续的虚实转变势必抹去种种排他性的规定,而当观者将视线挪移到画面下方的黑色石块之时,一种有空隙、被澄清的在场感便突然袭来。这一前景以一种隐性却在场的模式区别于画中浸入式的观看——即使它并非画面的主体部分,却以“内边框”的形式提醒了观看的现时性。此种不可见的“藏”使山水的境界摆脱贫瘠,从而丰富、扩大和伸张着在场的此刻,这是画者理智与意识的感性呈现,是其自我意识的奥秘之源。

由此可见,传统山水画的精髓在马明耀当下的描摹中得以巧妙地表达,画面的直观风格融合着“卧游”式的古意观看,在虚实相生的美学韵味中营造出含蓄且深刻的美学意蕴,让风景在可见与可感之间达成一种永恒与真实的存在状态。如果将画面中可见和可感、真实与虚幻,以及隐和显之间的共时性理解为对立因素之间的共存,那是源于画者对物象进行的非本质化实践:一方面,房屋、山石、树木与佛像作为有形物的存在提示着物的精神性指向;另一方面,物象以一种分节状态揭示出感觉秩序中的构成关系。而此种物象与形式的融合正是画者对虚实关系的另一种诠释。

中国传统山水画的当代转型,无疑是一个重要的话题。对传统的继承与弘扬,重要的是对中国传统审美意识与精神的激活。马明耀笔下的《秘境·幻》既非观看风景的特定视角的体现,也非作为一个暂时构成的偶然,它是一个永恒且真实的“存有”,一种山水质性的激活,一个“异在的”万象,让感受到了延绵于中国人心灵中的具有超越性的时空意识。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号