用奋斗之笔 做一流答卷

■ 曹天伟 赵文高

2021年,全区生产总值增长11.6%;一般公共预算收入增长16.4%;固定资产投资增长12.4%,投资指标综合排名位列全市第一;工业增加值增长14.4%,位列全市第一;社会消费零售额达142.5亿元,同比增长15.2%;完成进出口69.85亿元,同比增长60.52%……数字背后,是开发区铿锵有力的前进步伐。

发展考卷,要用奋斗之笔作答。面对疫情防控常态化和严峻经济形势的双重考验,2021年以来,开发区深入开展“争先进位、勇创一流”行动,聚焦主责主业,转变工作作风,深化改革创新,着力抓好“双招双引”、项目建设等重点工作,推动各项工作在全市争先创优,经济运行持续稳定恢复,呈现稳中加固、稳中向好态势。

● 缔造项目建设“加速度”

2月16日,临近雨水时节,但寒意仍浓。在全市春季重点项目集中开工活动开发区分会场——新材料及高端装备智造产业园,几十台挖掘机、推土机等大型机械依次排开,蔚为壮观。当天上午,开发区38个重点项目集中开工,总投资291.5亿元,其中新开工项目6个、总投资25.5亿元;复工项目32个、总投资266亿元。

从2021年省、市、区三级53个实施类项目全部如期开工,到今春38个重点项目集中开工,开发区项目建设始终激荡着澎湃动力。开发区把抓项目作为促发展、增后劲的竞争之要、根本之策,坚持“一切围着项目转、一切盯着项目干”,紧盯头部项目谋大招强、项目进度加压攻坚、要素保障谋深谋实,在全区掀起一轮轮项目攻坚热潮。在项目推进中,推行专班帮包制度,各级领导干部深入一线抓协调、抓督查、抓调度;建立“每周一调度一通报、每月一观摩一评比、不定期督查相结合”的工作机制,全力加快项目建设进度。上海均和项目从接洽到落地仅用18天,金源新能源项目从签约到设备进场仅用40天。

项目“筑基”,创新“铸魂”。开发区大力实施创新引领提升工程,在企业技术改造、创新平台建设等方面出台扶持政策,引导企业加大研发投入,增强制造业创新能力。2021年,实现有需求的规上工业企业研发机构全覆盖,有研发活动的企业达到63%。新增高新企业数量、新增省级“专精特新”企业数量、制造业技改投入分别增长88.9%、50%、116%,均创历史新高。由德国科学院院士比姆伯格领衔研发的太平洋光电芯片成功打入华为、比亚迪等供应链;川成医药顺利通过美国FDA认证。在2021年下半年全市高质量发展现场观摩中,开发区取得了全市第二名的成绩。

● 打造“双招双引”新高地

进入2021年,开发区“双招双引”攻势凌厉:2月20日,举行2021年春季“双招双引”视频集中签约仪式,甲骨文“工业互联网+跨境贸易”产业示范基地、上海极锐金刚石超硬材料等9个总投资23.1亿元的产业项目和聊城开发区与北京连界创新互设飞地园区项目签约;2月26日,全市重点项目集中开工活动刚结束,就组织团组赴北京、上海、深圳等地招商,签约3个项目,总投资额34.5亿元。

把“双招双引”作为经济工作生命线,要落实在具体行动上。开发区从革新体制机制入手,实施“党工委(管委会)+产业专班+园区发展公司”体制机制改革,组建高端装备制造等6个产业专班和1个人才专班,全面负责各自领域的“双招双引”、产业培育等工作。实行招商引资项目全链条管理,“云上招商”活动取得15天三连签的优异成绩。同时,探索建立“投资开发区”平台,实行招商项目全生命周期管理、全流程信息化处理。2021年,全区新签约项目202个,项目签约量是前4年总和的2.4倍,其中过亿元项目51个,总投资222亿元。

以增量调整带动存量优化。开发区把招商引资与优化产业结构结合起来,紧紧围绕六大产业重点,扎实开展定向招商、填空招商和点对点招商。如围绕新能源产业,积极引进风电装备、光伏组件、氢能装备等产业链核心企业,充分发挥“磁芯”吸引力,加速产业集聚发展。目前,大功率风电机组轴承保持器、氢燃料电池双极板项目已成功落地。

在招才引智方面,开发区成功举办了首届高层次人才创新创业大赛,评选的10个优秀创新创业项目已落地2个。引进培育市级高层次高技能人才353人,引进外国专家14人,分别占全市总量的38.3%、25%。

● 迈向产业发展中高端

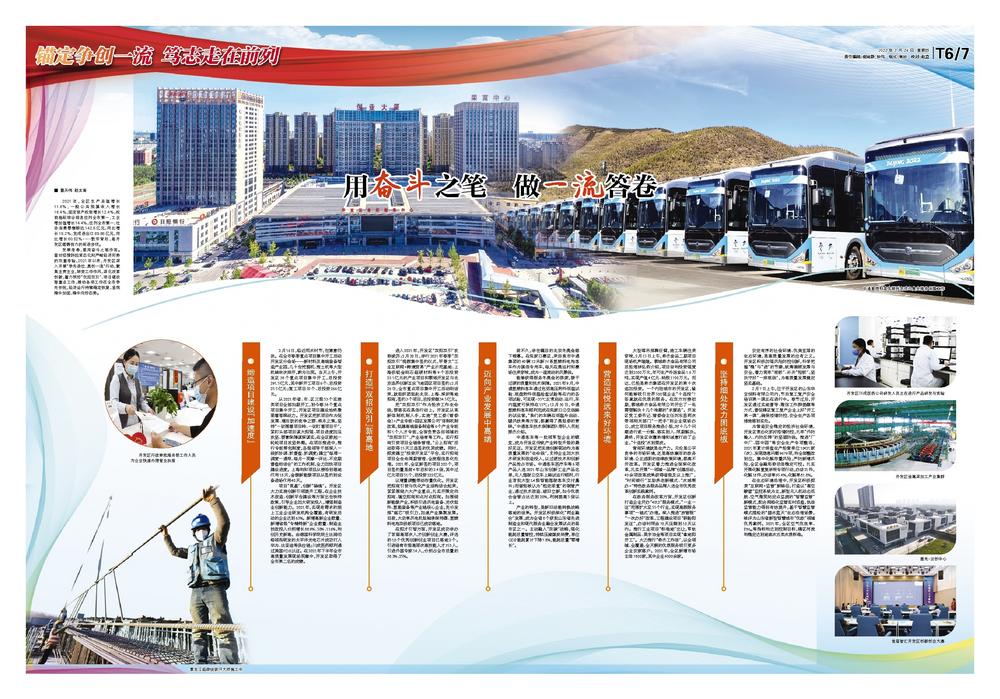

前不久,举世瞩目的北京冬奥会落下帷幕。在张家口赛区,来自我市中通集团的40辆12米新N系氢燃料电池客车作为媒体专用车,每天在奥运村和赛场往来穿梭,成为一道流动的风景线。

能够获得服务冬奥会的殊荣,源于过硬的质量和技术保障。2021年9月,中通氢燃料客车通过包括高压附件低温试验、底盘附件低温检查试验等在内的各项试验,可实现-35℃正常启动、运行,车内温度可保持在15℃;12月30日,中通氢燃料客车顺利完成在张家口公交线路的试运营。“我们的车辆在低温冷启动、暖风效果等方面,都赢得了奥组委的青睐。”中通客车技术保障团队带队人员赵振杰介绍。

中通客车等一批领军型企业的蝶变,成为开发区传统产业转型升级的最好见证。开发区把实施创新驱动作为高质量发展的“生命线”,支持企业加大技术研发和改造投入,以过硬技术和创新产品抢占市场。中通客车医疗车等6项产品入选2021年山东创新工业产品名单,无人驾驶公交车上路试运行顺利,行业首批大型L4级智能驾驶客车交付嘉兴;而曾经被认为“粗老笨重”的钢管产业,通过技术改造、破旧立新,如今优质合金管占比达到20%,利润提高5倍以上。

产业的转型,是新旧动能转换战略落地的结果。开发区积极深化“两业融合”发展,成为全省8个获批山东省先进制造业和现代服务业融合发展试点的县市区之一。主动融入“双碳”战略,强化能耗总量管控,持续压减煤炭消费,单位GDP能耗累计下降7.8%,能耗总量“零增长”。

● 营造近悦远来好环境

大型塔吊挥舞巨臂,施工车辆往来穿梭,2月15日上午,希杰食品二期项目现场机声隆隆。聊城希杰食品有限公司总经理林弘烈介绍,项目亩均投资强度达到2300万元,年可生产冷冻食品1.6万吨,实现产值4亿元、纳税1700万元。而这,已经是希杰集团在开发区的第十次追加投资。一个内陆城市的开发区,缘何能够吸引世界500强企业“十连投”?答案就在优质的服务。在双方对接初期,聊城希杰食品有限公司开出了一张需要解决十几个难题的“求援函”。开发区党工委书记、管委会主任刘东昌两次带领相关部门“一把手”到企业现场办公,成立项目服务推进小组,对十几个问题进行逐一分解、落实到人、限期解决。最终,开发区依靠热情和诚意打动了企业,“十连投”水到渠成。

营商环境就是生产力。无论是公平竞争的市场环境,还是高效廉洁的政务环境、公正透明的法律政策环境,都离不开改革。开发区着力推进全面深化改革,扎实开展“一领域一品牌”创建活动,40余项改革成果获得省级及以上推广,“时间银行”互助养老新模式、“水城帮办+”特色政务服务品牌入选全市优秀改革创新实践案例。

在政务服务改革方面,开发区创新打造企业开办“4012”服务模式,“一业一证”范围扩大至55个行业,实现高频服务事项“一链式”办理。深入推进“放管服”“一次办好”改革,工程建设项目“联验即发证”,办结时限由70天压缩到10天以内。推行工业项目“标准地”出让,军钛金属制品、昊宇冶金等项目实现“拿地即开工”。大力推行“希杰工作法”,以全领域、全覆盖、全天候的优质服务吸引更多企业安家落户。2021年,全区新增市场主体7800家,其中企业4000余家。

● 坚持细处发力固底板

安定有序的社会环境、优美宜居的生态环境,是高质量发展的应有之义。开发区积极加强风险防控创新,科学把握“稳”与“进”的节奏,统筹兼顾发展与安全,着力筑牢“底板”、补齐“短板”,坚决守好“一排底线”,为高质量发展奠定坚实基础。

2月7日上午,位于开发区的山东华宝饲料有限公司内,节后复工复产安全培训第一课正在进行中。春节过后,开发区通过实地督导、微信工作群提醒等方式,督促辖区复工复产企业上好“开工第一课”,确保疫情防控、安全生产各项措施落到实处。

为营造安全稳定的经济社会环境,开发区常态化抓好疫情防控,扎牢“外防输入、内防反弹”的坚固防线。推进“厂中厂、园中园”等安全生产专项整治,2021年累计排查生产经营单位10421家(次)、发现隐患问题9679项,均全部整改到位。集中化解存量风险,严防新增风险,全区金融形势总体稳定可控。扎实开展化解重复举报专项行动,办结21件,化解18件,办结率95.4%,化解率81.8%。

在生态环境治理中,开发区积极探索“互联网+监管”新路径,打造以“高空瞭望”监控系统为主,新型无人机动态巡航、空气微观站定点监测的“智慧监管”新模式,配合网格化监管实时巡查,执法监管能力得到有效提升,基于智慧监管模式描绘的“碧水蓝天”生态治理场景,被评为山东省新型智慧城市“优政”领域优秀案例。2021年,全区空气优良率、PM_2.5等指标均达到控制目标,辖区河流均稳定达到地表水五类水质标准。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号