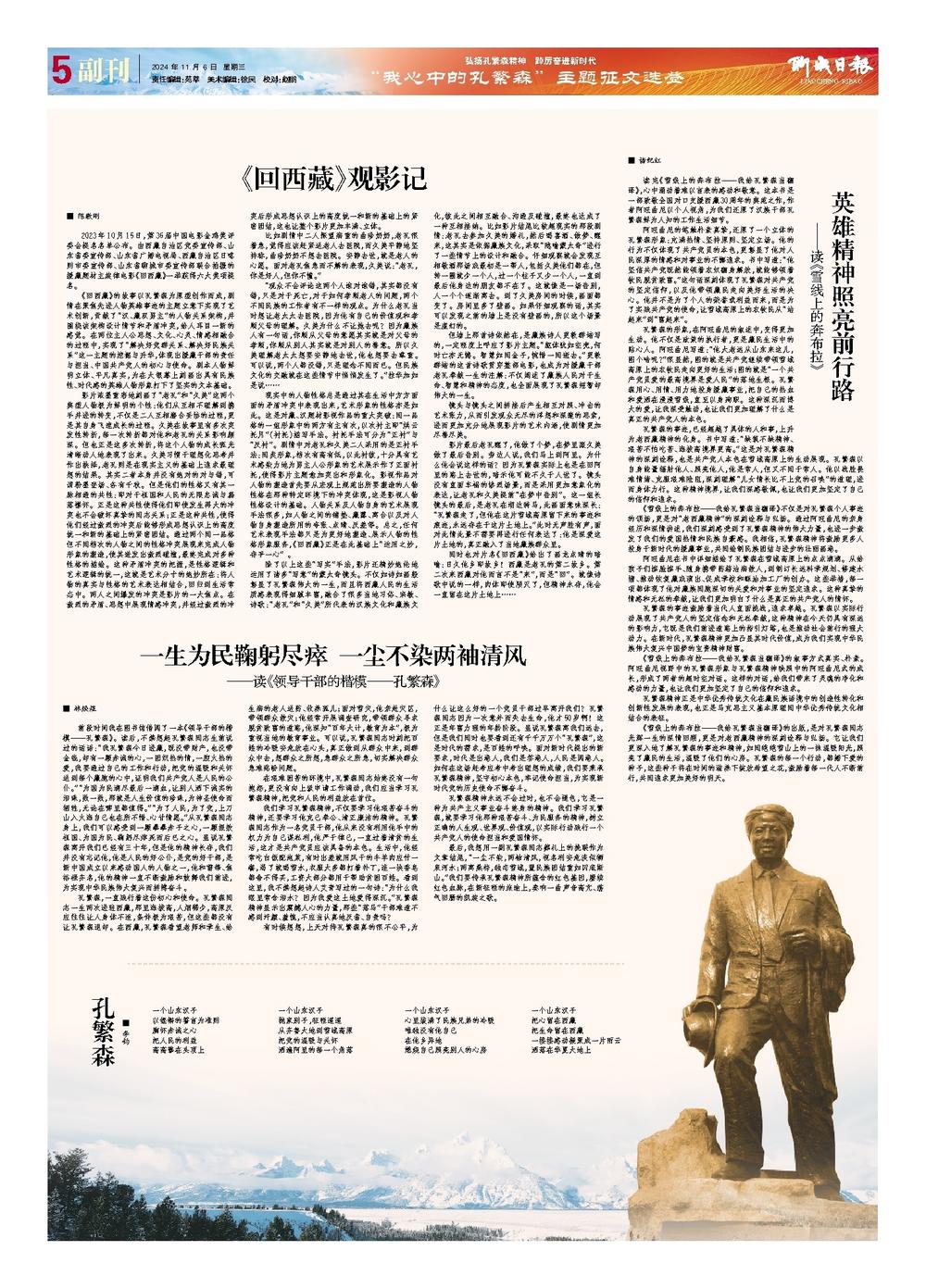

《回西藏》观影记

■ 陈敬刚

2023年10月15日,第36届中国电影金鸡奖评委会提名名单公布。由西藏自治区党委宣传部、山东省委宣传部、山东省广播电视局、西藏自治区日喀则市委宣传部、山东省聊城市委宣传部联合拍摄的援藏题材主旋律电影《回西藏》一举获得六大奖项提名。

《回西藏》的故事以孔繁森为原型创作而成,剧情在聚焦先进人物英雄事迹的主题立意下实现了艺术创新,贡献了“汉、藏双男主”的人物关系架构,并围绕该架构设计情节和矛盾冲突,给人耳目一新的感觉。在两位主人公思想、文化、心灵、情感相融合的过程中,实现了“解决好党群关系、解决好民族关系”这一主题的挖掘与升华,体现出援藏干部的责任与担当、中国共产党人的初心与使命。剧本人物鲜明立体、平凡真实,为在大银幕上刻画出具有民族性、时代感的英雄人物形象打下了坚实的文本基础。

影片浓墨重彩地刻画了“老孔”和“久美”这两个典型人物极为鲜明的个性:他们从互相不理解到携手并进的转变,不仅是二人互相磨合妥协的过程,更是其自身飞速成长的过程。久美在故事里有多次突发性转折,每一次转折都对他和老孔的关系影响颇深。但也正是这多次转折,将这个人物的成长弧光清晰动人地表现了出来。久美习惯于理想化思考并作出抉择,老孔则是在现实主义的基础上追求最理想的结果。其实二者本身并没有绝对的对与错,可谓粉墨登场、各有千秋。但是他们的性格又有其一脉相通的共性:即对于祖国和人民的无限忠诚与磊落襟怀。正是这种共性使得他们即使发生再大的冲突也不会破坏真挚的同志关系;正是这种共性,使得他们经过激烈的冲突后能够形成思想认识上的高度统一和新的基础上的紧密团结。通过两个同一品格但不同档次的人物之间的性格冲突展现来完成人物形象的塑造,使其迸发出激烈碰撞,最终完成对多种性格的描绘。这种矛盾冲突的把握,是性格逻辑和艺术逻辑的统一,这就是艺术分寸的绝妙所在:将人物的真实与性格的艺术表达相结合,回归到生活常态中。两人之间爆发的冲突是影片的一大焦点。在激烈的矛盾、思想中展现情感冲突,并经过激烈的冲突后形成思想认识上的高度统一和新的基础上的紧密团结,这也让整个影片更加丰满、立体。

比如剧情中二人探望病重的曲珍奶奶,老孔很着急,觉得应该赶紧送老人去医院,而久美平静地坚持称,曲珍奶奶不想去医院。安静去世,就是老人的心愿。面对老孔焦急而不解的表现,久美说:“老孔,你是好人,但你不懂。”

“观众不会评论这两个人谁对谁错,其实都没有错,只是对于死亡,对于如何孝顺老人的问题,两个不同民族的工作者有不一样的观点。为什么老孔当时想让老太太去医院,因为他有自己的价值观和孝顺父母的理解。久美为什么不让她去呢?因为藏族人有一句话,你顺从父母的意愿其实就是对父母的孝顺,你顺从别人其实就是对别人的善意。所以久美理解老太太想要安静地去世,他也想要去尊重。可以说,两个人都没错,只是理念不同而已。但民族文化的交融就在这些情节中悄悄发生了。”拉华加如是说……

现实中的人物性格总是通过其在生活中方方面面的矛盾冲突中表现出来,艺术形象的性格亦是如此。这是对藏、汉题材影视作品的重大突破:同一品格的一组形象中的两方有主有次,以次衬主即“烘云托月”(衬托)描写手法。衬托手法可分为“正衬”与“反衬”。剧情中对老孔和久美二人采用的是正衬手法:同类形象,档次有高有低,以此衬彼,十分具有艺术感染力地为男主人公形象的艺术展示作了正面衬托,使得影片主题愈加突出和形象化。影视作品对人物的塑造首先要从宏观上规范出所要塑造的人物性格在那种特定环境下的冲突体现,这是影视人物性格设计的基础。人物关系及人物自身的艺术展现手法很多,如人物之间的铺垫、藏露、离合以及对人物自身塑造所用的夸张、点睛、反差等。总之,任何艺术表现手法都只是为更好地塑造、展示人物的性格形象服务,《回西藏》正是在此基础上“运用之妙,存乎一心” 。

除了以上这些“写实”手法,影片还精妙绝伦地运用了诸多“写意”的蒙太奇镜头。不仅如诗如画般彰显了孔繁森伟大的一生,而且将西藏人民的生活质感表现得细腻丰富,融合了很多当地习俗、宗教、诗歌:“老孔”和“久美”所代表的汉族文化和藏族文化,彼此之间相互融合、沟通及碰撞,最终也达成了一种互相接纳。比如影片结尾比较超现实的那段剧情:老孔去参加久美的婚礼,然后喝喜酒、做梦、醒来,这其实是依据藏族文化,采取“隐喻蒙太奇”进行了一些情节上的设计和融合。仔细观察就会发现互相敬酒那场戏最初是一帮人,包括久美他们都在,但转一圈就少一个人,过一个柱子又少一个人,一直到最后他身边的朋友都不在了。这就像是一场告别,人一个个逐渐离去。到了久美房间的时候,画面都变了。房间里多了壁画。如果仔细观察的话,其实可以发现之前的墙上是没有壁画的,所以这个场景是虚幻的。

但墙上那首诗依然在,是藏族诗人更敦群培写的,一定程度上呼应了影片主题。“躯体犹如空壳,何时亡亦无憾。智慧如同金子,惋惜一同逝去。”更敦群培的这首诗歌贯穿整部电影,也成为对援藏干部老孔奉献一生的注解:不仅阐述了藏族人民对于生命、智慧和精神的态度,也全面展现了孔繁森短暂却伟大的一生。

镜头与镜头之间拼接后产生相互对照、冲击的艺术张力,从而引发观众无尽的浮想和深邃的思索,进而更加充分地展现影片的艺术内涵,使剧情更加尽善尽美。

影片最后老孔醒了,他做了个梦,在梦里跟久美做了最后告别。旁边人说,我们马上到阿里。为什么他会说这样的话?因为孔繁森实际上也是在回阿里的路上去世的,暗示他可能不久于人世了。镜头没有直面车祸的惨烈场景,而是采用更加意象化的表达,让老孔和久美提前“在梦中告别”。这一组长镜头的最后,是老孔在湖边骑马,此画面意味深长:“孔繁森走了,但他在这片雪域高原留下来的事迹和痕迹,永远存在于这片土地上。”此时无声胜有声,面对此情此景不需要再进行任何表达了:他是深爱这片土地的,真正融入了当地藏族群众里。

同时也对片名《回西藏》给出了画龙点睛的暗喻:日久他乡即故乡!西藏是老孔的第二故乡。第二次来西藏对他而言不是“来”,而是“回”。就像诗歌中说的一样,肉体即使陨灭了,但精神永存,他会一直留在这片土地上……