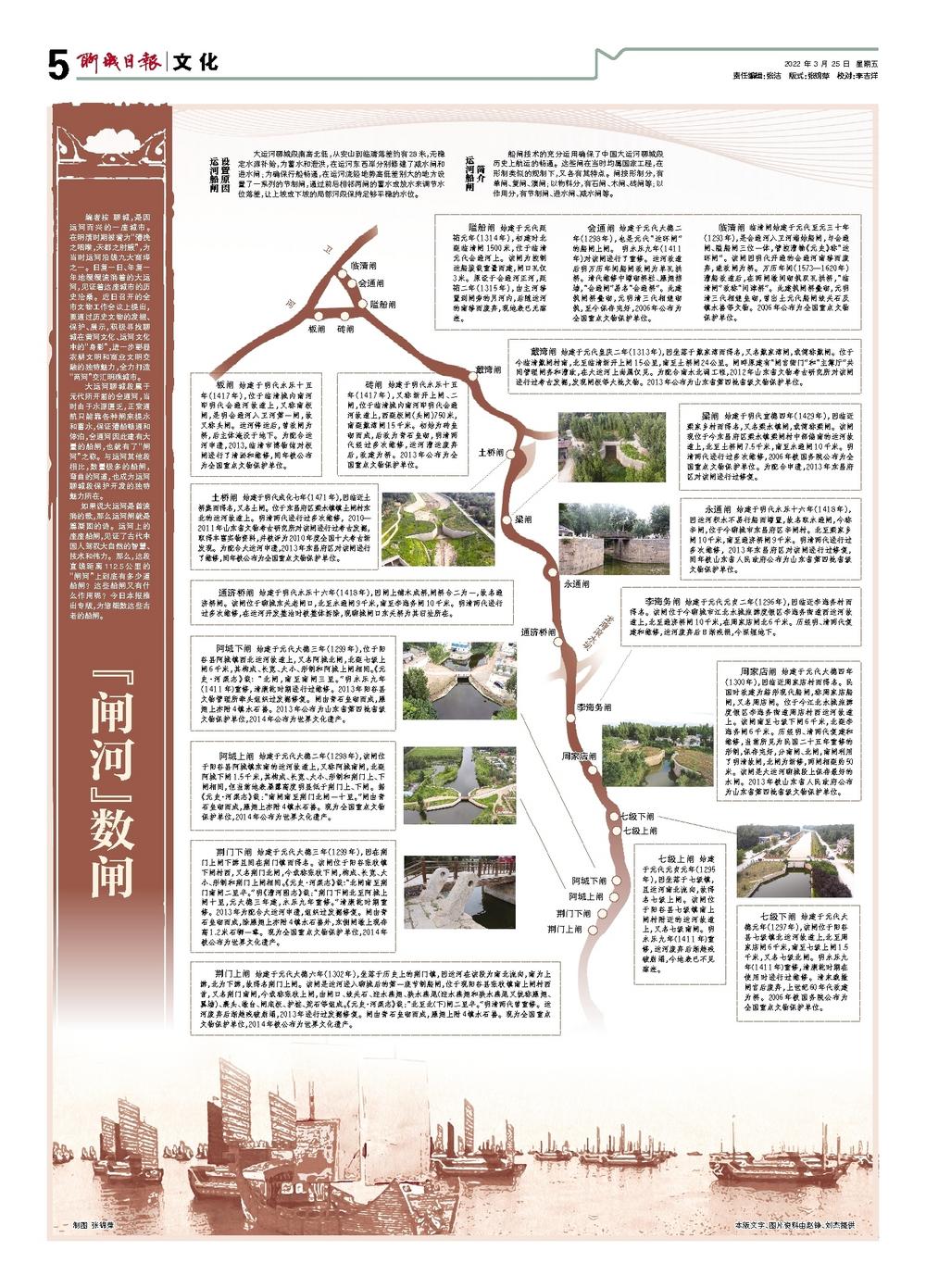

“闸河”数闸

编者按

聊城,是因运河而兴的一座城市。在明清时期被誉为“漕挽之咽喉,天都之肘腋”,为当时运河沿线九大商埠之一。日复一日、年复一年地缓缓流淌着的大运河,见证着这座城市的历史沧桑。近日召开的全市文物工作会议上提出,要通过历史文物的发掘、保护、展示,积极寻找聊城在黄河文化、运河文化中的“身影”,进一步彰显农耕文明和商业文明交融的独特魅力,全力打造“两河”交汇明珠城市。

大运河聊城段属于元代所开凿的会通河,当时由于水源匮乏,正常通航只能靠各种闸来提水和蓄水,保证漕船畅通和停泊,会通河因此建有大量的船闸,也就有了“闸河”之称。与运河其他段相比,数量极多的船闸,弯曲的河道,也成为运河聊城段保护开发的独特魅力所在。

如果说大运河是首流淌的歌,那么运河闸就是篇凝固的诗。运河上的座座船闸,见证了古代中国人驾驭大自然的智慧、技术和伟力。那么,这段直线距离112.5公里的“闸河”上到底有多少道船闸?这些船闸又有什么作用呢?今日本报推出专版,为您细数这些古老的船闸。

运河船闸设置原因

大运河聊城段南高北低,从安山到临清落差约有28米,无稳定水源补给,为蓄水和泄洪,在运河东西岸分别修建了减水闸和进水闸;为确保行船畅通,在运河流经地势高低差别大的地方设置了一系列的节制闸,通过前后相邻两闸的蓄水或放水来调节水位落差,让上坡或下坡的局部河段保持足够平稳的水位。

运河船闸简介

船闸技术的充分运用确保了中国大运河聊城段历史上航运的畅通。这些闸在当时均属国家工程,在形制类似的规制下,又各有其特点。闸按形制分,有单闸、复闸、澳闸;以物料分,有石闸、木闸、砖闸等;以作用分,有节制闸、进水闸、减水闸等。

临清闸

临清闸始建于元代至元三十年(1293年),是会通河入卫河端始船闸,与会通闸、隘船闸三位一体,管控漕输《元史》称“运环闸”。该闸因明代开通的会通河南移而废弃,遂改闸为桥。万历年间(1573—1620年)漕船改道后,在两闸墩间砌筑双孔拱桥,“临清闸”改称“问津桥”。此建筑闸桥叠砌,元明清三代相继垒砌,曾出土元代船闸绞关石及镇水兽等文物。2006年公布为全国重点文物保护单位。

会通闸

始建于元代大德二年(1298年),也是元代“运环闸”的船闸上闸。 明永乐九年(1411年)对该闸进行了重修。运河改道后明万历年间船闸改闸为单孔拱桥。清代维修中增砌桥栏、雁翅挡墙,“会通闸”易名“会通桥”。此建筑闸桥叠砌,元明清三代相继砌筑,至今保存完好,2006年公布为全国重点文物保护单位。

隘船闸

始建于元代延祐元年(1314年),初建时北距临清闸1500米,位于临清元代会通河上。该闸为控制运船装载重量而建,闸口孔仅3米。原设于会通河正河,延祐二年(1315年),由主河移置到闸旁的月河内,后随运河的南移而废弃,现地表已无踪迹。

板闸

始建于明代永乐十五年(1417年),位于临清城内南河即明代会通河故道上,又称南板闸,是明会通河入卫河第一闸,故又称头闸。运河停运后,曾改闸为桥,后主体淹没于地下。为配合运河申遗,2013,临清市博物馆对板闸进行了清淤和维修,同年被公布为全国重点文物保护单位。

砖闸

始建于明代永乐十五年(1417年),又称新开上闸、二闸,位于临清城内南河即明代会通河故道上,西距板闸(头闸)750米,南距戴湾闸15千米。初始为砖垒砌而成,后改为青石垒砌,明清两代经过多次维修,运河漕运废弃后,改建为桥。2013年公布为全国重点文物保护单位。

戴湾闸

始建于元代皇庆二年(1313年),因坐落于戴家湾而得名,又名戴家湾闸,或简称戴闸。位于今临清戴闸村南,北至临清新开上闸15公里,南至土桥闸24公里。闸畔原建有“闸官衙门”和“主簿厅”共同管理闸务和漕政,在大运河上尚属仅见。为配合南水北调工程,2012年山东省文物考古研究所对该闸进行过考古发掘,发现闸板等大批文物。2013年公布为山东省第四批省级文物保护单位。

土桥闸

始建于明代成化七年(1471年),因临近土桥集而得名,又名土闸。位于东昌府区梁水镇镇土闸村东北的运河故道上。明清两代进行过多次维修, 2010—2011年山东省文物考古研究所对该闸进行过考古发掘,取得丰富实物资料,并被评为2010年度全国十大考古新发现。为配合大运河申遗,2013年东昌府区对该闸进行了维修,同年被公布为全国重点文物保护单位。

梁闸

始建于明代宣德四年(1429年),因临近梁家乡村而得名,又名梁水镇闸,或简称梁闸。该闸现位于今东昌府区梁水镇梁闸村中部偏南的运河故道上,北至土桥闸7.5千米,南至永通闸10千米。明清两代进行过多次维修,2006年被国务院公布为全国重点文物保护单位。为配合申遗,2013年东昌府区对该闸进行过修复。

永通闸

始建于明代永乐十六年(1418年),因运河积水不易行船而增置,故名取永通闸,今称辛闸,位于今聊城市东昌府区辛闸村。北至梁家乡闸10千米,南至通济桥闸9千米。明清两代进行过多次维修, 2013年东昌府区对该闸进行过修复,同年被山东省人民政府公布为山东省第四批省级文物保护单位。

通济桥闸

始建于明代永乐十六年(1418年),因闸上铺木成桥,闸桥合二为一,故名通济桥闸。该闸位于聊城东关老闸口,北至永通闸9千米,南至李海务闸10千米。明清两代进行过多次维修,在运河开发整治时被整体拆除,现聊城闸口东关桥为其旧址所在。

李海务闸

始建于元代元贞二年(1296年),因临近李海务村而得名。该闸位于今聊城市江北水城旅游度假区李海务街道西运河故道上,北至通济桥闸10千米,在周家店闸北6千米。历经明、清两代复建和维修,运河废弃后日渐残损,今深埋地下。

周家店闸

始建于元代大德四年(1300年),因临近周家店村而得名。民国时改建为箱形现代船闸,称周家店船闸,又名周店闸。位于今江北水城旅游度假区李海务街道周店村西运河故道上。该闸南至七级下闸6千米,北距李海务闸6千米。历经明、清两代复建和维修,当前所见为民国二十五年重修的形制,保存完好,分南闸、北闸,南闸利用了明清故闸,北闸为新修,两闸相距约50米。该闸是大运河聊城段上保存最好的水闸。2013年被山东省人民政府公布为山东省第四批省级文物保护单位。

七级下闸

始建于元代大德元年(1297年),该闸位于阳谷县七级镇北运河故道上,北至周家店闸6千米,南至七级上闸1.5千米,又名七级北闸。明永乐九年(1411年)重修,清康乾时期在使用时进行过维修。清末裁撤闸官后废弃,上世纪60年代改建为桥。2006年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

七级上闸

始建于元代元贞元年(1295年),因坐落于七级镇,且运河南北流向,故得名七级上闸。该闸位于阳谷县七级镇南上闸村附近的运河故道上,又名七级南闸。明永乐九年(1411年)重修,运河废弃后渐趋残破崩塌,今地表已不见踪迹。

阿城下闸

始建于元代大德三年(1299年),位于阳谷县阿城镇西北运河故道上,又名阿城北闸,北距七级上闸6千米,其构成、长宽、大小、形制和阿城上闸相同。《元史·河渠志》载: “北闸,南至南闸三里。”明永乐九年(1411年)重修,清康乾时期进行过维修。2013年阳谷县文物管理所牵头组织过发掘修复。闸由青石垒砌而成,雁翅上亦附4镇水石兽。2013年公布为山东省第四批省级文物保护单位,2014年公布为世界文化遗产。

阿城上闸

始建于元代大德二年(1298年),该闸位于阳谷县阿城镇东南的运河故道上,又称阿城南闸,北距阿城下闸1.5千米,其构成、长宽、大小、形制和荆门上、下闸相同,但当前地表暴露高度明显低于荆门上、下闸。据《元史·河渠志》载:“南闸南至荆门北闸一十里。”闸由青石垒砌而成,雁翅上亦附4镇水石兽。现为全国重点文物保护单位,2014年公布为世界文化遗产。

荆门下闸

始建于元代大德三年(1299年),因在荆门上闸下游且同在荆门镇而得名。该闸位于阳谷张秋镇下闸村西,又名荆门北闸,今或称张秋下闸,构成、长宽、大小、形制和荆门上闸相同。《元史·河渠志》载:“北闸南至荆门南闸二里半。”明《漕河图志》载:“荆门下闸北至阿城上闸十里,元大德三年建,永乐九年重修。”清康乾时期重修。2013年为配合大运河申遗,组织过发掘修复。闸由青石垒砌而成,除雁翅上亦附4镇水石兽外,东侧闸墩上现存高1.2米石狮一尊。现为全国重点文物保护单位,2014年被公布为世界文化遗产。

荆门上闸

始建于元代大德六年(1302年),坐落于历史上的荆门镇,因运河在该段为南北流向,南为上游,北为下游,故得名荆门上闸。该闸是运河进入聊城后的第一座节制船闸,位于现阳谷县张秋镇南上闸村西首,又名荆门南闸,今或称张秋上闸,由闸口、绞关石、迎水燕翅、跌水燕尾(迎水燕翅和跌水燕尾又统称雁翅、翼墙)、裹头、墩台、闸底板、护桩、荒石等组成。《元史·河渠志》载:“北至北(下)闸二里半。”明清两代曾重修。运河废弃后渐趋残破崩塌,2013年进行过发掘修复。闸由青石垒砌而成,雁翅上附4镇水石兽。现为全国重点文物保护单位,2014年被公布为世界文化遗产。

(本版文字、图片资料由赵铮、刘杰提供)

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号