晏公庙胡同:一条胡同一座庙 一个故事七百年

文/图 本报记者 于新贵

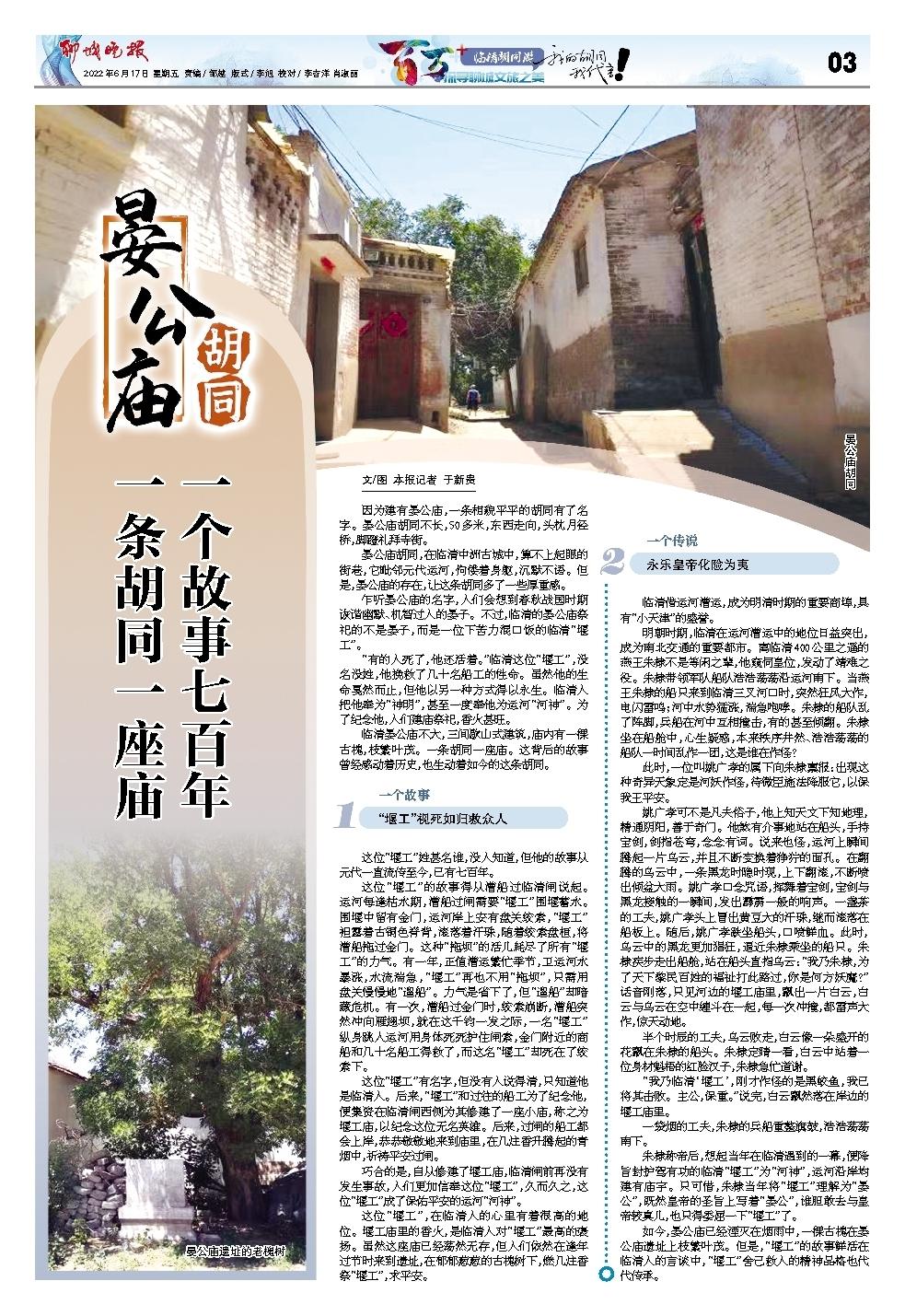

因为建有晏公庙,一条相貌平平的胡同有了名字。晏公庙胡同不长,50多米,东西走向,头枕月径桥,脚蹬礼拜寺街。

晏公庙胡同,在临清中洲古城中,算不上起眼的街巷,它毗邻元代运河,佝偻着身躯,沉默不语。但是,晏公庙的存在,让这条胡同多了一些厚重感。

乍听晏公庙的名字,人们会想到春秋战国时期诙谐幽默、机智过人的晏子。不过,临清的晏公庙祭祀的不是晏子,而是一位下苦力混口饭的临清“堰工”。

“有的人死了,他还活着。”临清这位“堰工”,没名没姓,他挽救了几十名船工的性命。虽然他的生命戛然而止,但他以另一种方式得以永生。临清人把他奉为“神明”,甚至一度奉他为运河“河神”。为了纪念他,人们建庙祭祀,香火甚旺。

临清晏公庙不大,三间歇山式建筑,庙内有一棵古槐,枝繁叶茂。一条胡同一座庙。这背后的故事曾经感动着历史,也生动着如今的这条胡同。

一个故事

“堰工”视死如归救众人

这位“堰工”姓甚名谁,没人知道,但他的故事从元代一直流传至今,已有七百年。

这位“堰工”的故事得从漕船过临清闸说起。运河每逢枯水期,漕船过闸需要“堰工”围堰蓄水。围堰中留有金门,运河岸上安有盘关绞索,“堰工”袒露着古铜色脊背,滚落着汗珠,随着绞索盘桓,将漕船拖过金门。这种“拖坝”的活儿耗尽了所有“堰工”的力气。有一年,正值漕运繁忙季节,卫运河水暴涨,水流湍急,“堰工”再也不用“拖坝”,只需用盘关慢慢地“遛船”。力气是省下了,但“遛船”却暗藏危机。有一次,漕船过金门时,绞索崩断,漕船突然冲向雁翅坝,就在这千钧一发之际,一名“堰工”纵身跳入运河用身体死死护住闸索,金门附近的商船和几十名船工得救了,而这名“堰工”却死在了绞索下。

这位“堰工”有名字,但没有人说得清,只知道他是临清人。后来,“堰工”和过往的船工为了纪念他,便集资在临清闸西侧为其修建了一座小庙,称之为堰工庙,以纪念这位无名英雄。后来,过闸的船工都会上岸,恭恭敬敬地来到庙里,在几炷香升腾起的青烟中,祈祷平安过闸。

巧合的是,自从修建了堰工庙,临清闸前再没有发生事故,人们更加信奉这位“堰工”,久而久之,这位“堰工”成了保佑平安的运河“河神”。

这位“堰工”,在临清人的心里有着很高的地位。堰工庙里的香火,是临清人对“堰工”最高的褒扬。虽然这座庙已经荡然无存,但人们依然在逢年过节时来到遗址,在郁郁葱葱的古槐树下,燃几炷香祭“堰工”,求平安。

一个传说

永乐皇帝化险为夷

临清借运河漕运,成为明清时期的重要商埠,具有“小天津”的盛誉。

明朝时期,临清在运河漕运中的地位日益突出,成为南北交通的重要都市。离临清400公里之遥的燕王朱棣不是等闲之辈,他窥伺皇位,发动了靖难之役。朱棣带领军队船队浩浩荡荡沿运河南下。当燕王朱棣的船只来到临清三叉河口时,突然狂风大作,电闪雷鸣;河中水势猛涨,湍急咆哮。朱棣的船队乱了阵脚,兵船在河中互相撞击,有的甚至倾翻。朱棣坐在船舱中,心生疑惑,本来秩序井然、浩浩荡荡的船队一时间乱作一团,这是谁在作怪?

此时,一位叫姚广孝的属下向朱棣禀报:出现这种奇异天象定是河妖作怪,待微臣施法降服它,以保我王平安。

姚广孝可不是凡夫俗子,他上知天文下知地理,精通阴阳,善于奇门。他煞有介事地站在船头,手持宝剑,剑指苍穹,念念有词。说来也怪,运河上瞬间腾起一片乌云,并且不断变换着狰狞的面孔。在翻腾的乌云中,一条黑龙时隐时现,上下翻滚,不断喷出倾盆大雨。姚广孝口念咒语,挥舞着宝剑,宝剑与黑龙接触的一瞬间,发出霹雳一般的响声。一盏茶的工夫,姚广孝头上冒出黄豆大的汗珠,继而滚落在船板上。随后,姚广孝跌坐船头,口喷鲜血。此时,乌云中的黑龙更加猖狂,逼近朱棣乘坐的船只。朱棣疾步走出船舱,站在船头直指乌云:“我乃朱棣,为了天下黎民百姓的福祉打此路过,你是何方妖魔?”话音刚落,只见河边的堰工庙里,飘出一片白云,白云与乌云在空中缠斗在一起,每一次冲撞,都雷声大作,惊天动地。

半个时辰的工夫,乌云败走,白云像一朵盛开的花飘在朱棣的船头。朱棣定睛一看,白云中站着一位身材魁梧的红脸汉子,朱棣急忙道谢。

“我乃临清‘堰工’,刚才作怪的是黑蛟鱼,我已将其击败。主公,保重。”说完,白云飘然落在岸边的堰工庙里。

一袋烟的工夫,朱棣的兵船重整旗鼓,浩浩荡荡南下。

朱棣称帝后,想起当年在临清遇到的一幕,便降旨封护驾有功的临清“堰工”为“河神”,运河沿岸均建有庙宇。只可惜,朱棣当年将“堰工”理解为“晏公”,既然皇帝的圣旨上写着“晏公”,谁胆敢去与皇帝较真儿,也只得委屈一下“堰工”了。

如今,晏公庙已经湮灭在烟雨中,一棵古槐在晏公庙遗址上枝繁叶茂。但是,“堰工”的故事鲜活在临清人的言谈中,“堰工”舍己救人的精神品格也代代传承。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号