三星堆“上新” 为中华文明多元一体再添新证

“月光宝盒”、铜猪鼻龙形器、顶尊蛇身铜人像、金面罩铜头像……6月13日,四川省文物考古研究院在四川广汉市公布了去年9月以来三星堆遗址的最新考古成果,数件造型奇特的“上新”文物丰富了三星堆遗址的铜器类别,呈现出更加丰富的种类和文化内涵,既体现了中华文明的多样性和丰富性,又见证了中华大地各区域文明早期的交流互融,为中华文明多元一体增加了新的实物证据。

2020年以来,四川省文物考古研究院、北京大学、四川大学等科研机构和高校组成联合考古队在三星堆祭祀区开展发掘,在1986年发现的1、2号“祭祀坑”旁边,相继发现、发掘了距今约3000年的3号至8号六个“祭祀坑”。截至目前,六个“祭祀坑”共出土编号文物近13000件,其中相对完整的文物3155件。

前所未见“神器”

此次公布的重要文物主要集中在7、8号“祭祀坑”。

“7号、8号‘祭祀坑’新发现的器物,丰富了三星堆遗址的铜器类别,呈现出更加丰富的种类和文化内涵,体现了中华文明的多样性和丰富性。”四川省文物考古研究院三星堆考古研究所所长冉宏林说。

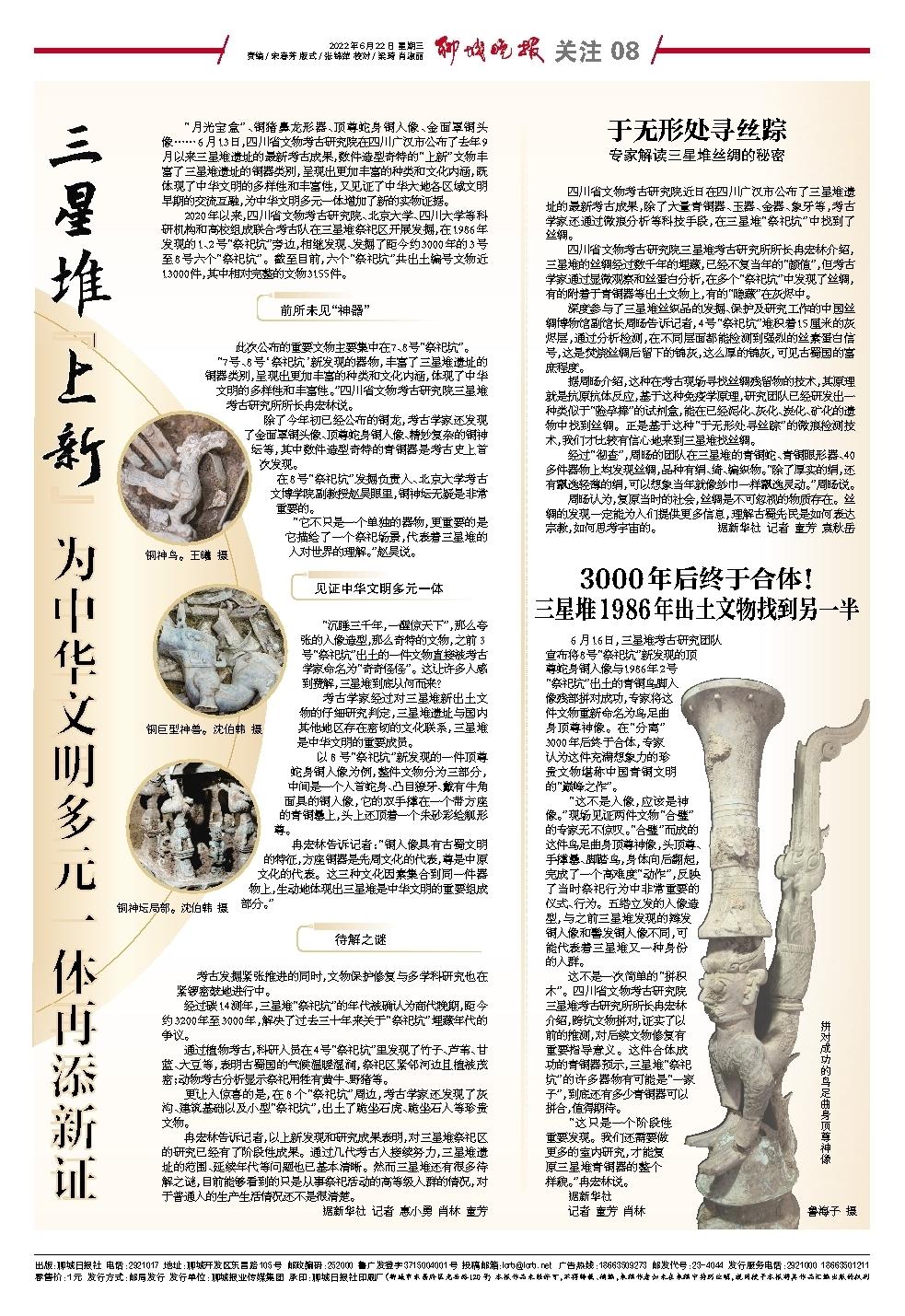

除了今年初已经公布的铜龙,考古学家还发现了金面罩铜头像、顶尊蛇身铜人像、精妙复杂的铜神坛等,其中数件造型奇特的青铜器是考古史上首次发现。

在8号“祭祀坑”发掘负责人、北京大学考古文博学院副教授赵昊眼里,铜神坛无疑是非常重要的。

“它不只是一个单独的器物,更重要的是它描绘了一个祭祀场景,代表着三星堆的人对世界的理解。”赵昊说。

见证中华文明多元一体

“沉睡三千年,一醒惊天下”,那么夸张的人像造型,那么奇特的文物,之前3号“祭祀坑”出土的一件文物直接被考古学家命名为“奇奇怪怪”。这让许多人感到费解,三星堆到底从何而来?

考古学家经过对三星堆新出土文物的仔细研究判定,三星堆遗址与国内其他地区存在密切的文化联系,三星堆是中华文明的重要成员。

以8号“祭祀坑”新发现的一件顶尊蛇身铜人像为例,整件文物分为三部分,中间是一个人首蛇身、凸目獠牙、戴有牛角面具的铜人像,它的双手撑在一个带方座的青铜罍上,头上还顶着一个朱砂彩绘觚形尊。

冉宏林告诉记者:“铜人像具有古蜀文明的特征,方座铜器是先周文化的代表,尊是中原文化的代表。这三种文化因素集合到同一件器物上,生动地体现出三星堆是中华文明的重要组成部分。”

待解之谜

考古发掘紧张推进的同时,文物保护修复与多学科研究也在紧锣密鼓地进行中。

经过碳14测年,三星堆“祭祀坑”的年代被确认为商代晚期,距今约3200年至3000年,解决了过去三十年来关于“祭祀坑”埋藏年代的争议。

通过植物考古,科研人员在4号“祭祀坑”里发现了竹子、芦苇、甘蓝、大豆等,表明古蜀国的气候温暖湿润,祭祀区紧邻河边且植被茂密;动物考古分析显示祭祀用牲有黄牛、野猪等。

更让人惊喜的是,在8个“祭祀坑”周边,考古学家还发现了灰沟、建筑基础以及小型“祭祀坑”,出土了跪坐石虎、跪坐石人等珍贵文物。

冉宏林告诉记者,以上新发现和研究成果表明,对三星堆祭祀区的研究已经有了阶段性成果。通过几代考古人接续努力,三星堆遗址的范围、延续年代等问题也已基本清晰。然而三星堆还有很多待解之谜,目前能够看到的只是从事祭祀活动的高等级人群的情况,对于普通人的生产生活情况还不是很清楚。

据新华社 记者 惠小勇 肖林 童芳

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号