阳谷烙画:火木相遇 铁笔生花

文/图 本报记者 吕晓磊

一张方桌,一支烙笔,一块木板,手腕轻移间,随着笔尖轻轻落在木板上,在细微的青烟下,木板上的石磨轮廓逐渐显现。

7月26日上午,记者见到聊城市非物质文化遗产阳谷烙画传承人李保景时,他正全神贯注地伏在案前进行烙画创作。

烙画,以烙铁为笔、高温代墨,在木板、葫芦等物品上烫出烙痕作画。在我国有着悠久的历史,古人称之为“火针刺绣”,是民间流传的一种极其珍贵的画种。

烙画对于李保景来说,从来都不陌生。清代,他的曾祖父去章丘一家烙画店帮人看店,后成为学徒,跟烙画艺人学习烙画,学到很多烙画技法,之后便一代一代传了下来。在家庭的影响下,李保景也学会了烙画手艺。从清代到现在,从火钳、铁针烙画到现在用电烙铁烙画,传到李保景时已是第四代。

1988年,李保景考入青岛工艺美术学校(现青岛科技大学艺术学院)深造。毕业后,由于一直忙于工作,李保景无暇顾及烙画,但心中对烙画的惦念却从未放下。

1998年,32岁的李保景重新拿起烙笔。从小的耳濡目染和专业院校的美术功底,让李保景经过短暂摸索之后,很快就找到了感觉。

“烙画立体感强,表现力细腻而逼真,用烙笔烙出来的纹理有其他工具难以表现的效果。烙画并非一朝一夕的事,而是实实在在的精细活儿。”李保景说,烙画讲究轻重缓急,深浅浓淡,一支“铁笔”在手,要掌握好力度、温度和速度,线条的粗细和颜色的深浅,这些很考验烙画师的能力与耐力。木板的选择也很重要,李保景多选用椴木板,因为椴木具有白、细、软、滑的特点,“有纸的特性,但是又比纸材质硬,很适合烙画”。

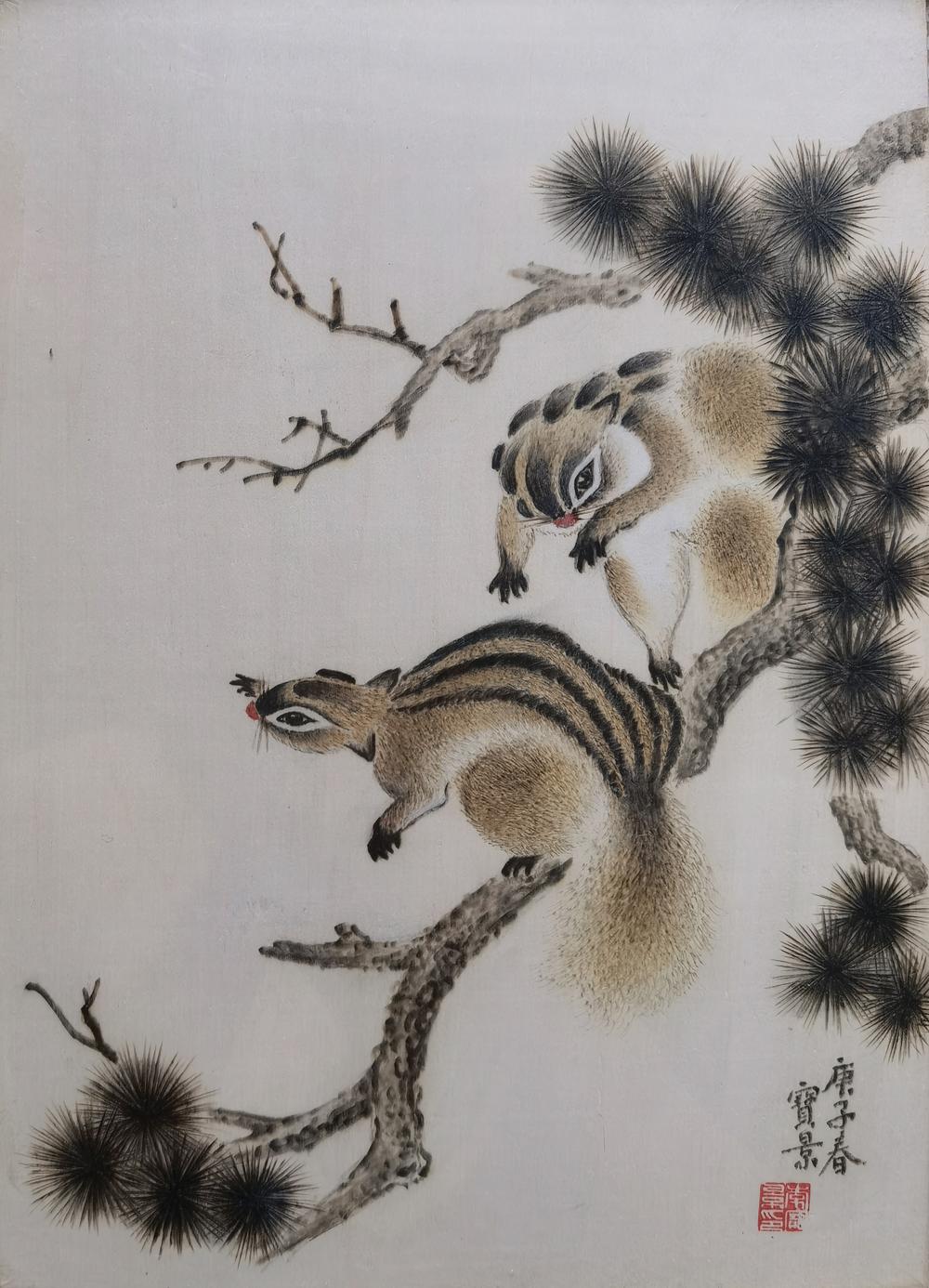

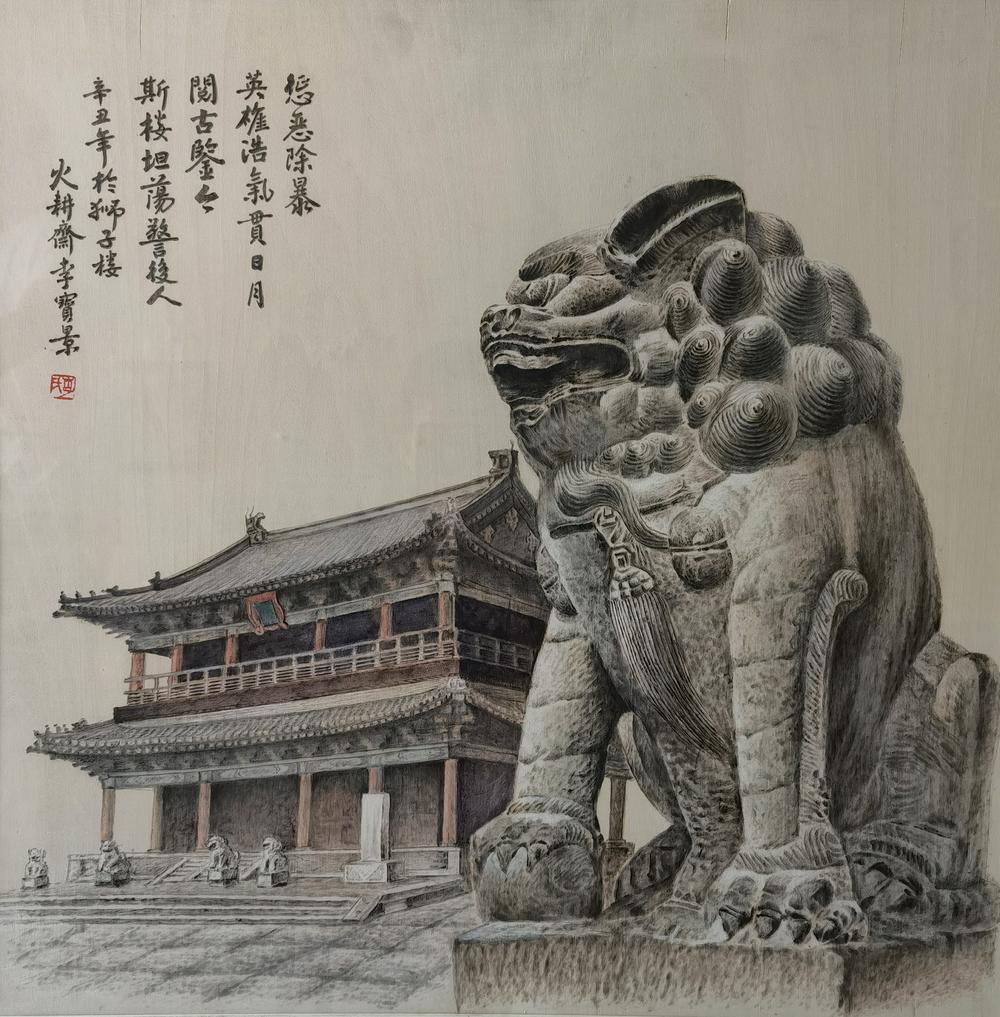

李保景的烙画作品多为乡土风格,小院、石磨、鸡鸭牛羊等都在他的笔下灵动鲜活,同时,他的作品也不乏山水、人物,还有阳谷的狮子楼。在李保景的烙画作品中,花虫鸟兽灵动,山水意境深远,云雾烟波浩渺,虽大多“烙”得茶褐一色,却在颜色的深浅、明暗,线条的粗细、浓淡中,万物皆被刻画得栩栩如生。

在一些作品中,李保景也会做一些彩色点缀,使得画面更加生动。“以烙为主,上色为辅,上色之后再经高温烤,但作品主要是通过控制烙铁的温度、轻重、快慢、角度,通过明暗、轻重的对比,来展现作品的韵味。”

虽然多年如一日地精心研究烙画,但李保景深知烙画技艺之路漫漫而修远。2010年,他拜在中国烙画研究协会会长郝友友的门下,继续研习烙画技艺。“我找到郝老师的时候已经44岁了,郝老师觉得我年龄有点儿大,并没有答应收我为徒,而是给我布置了一个作业,让我回去临摹一幅作品。”一周之后,李保景带着作品“交作业”,郝友友爽快地收下了这位“大龄弟子”。

灼灼笔意,非一日之功。创作烙画是个技术活儿,更是个精细活儿,不仅要花费大量的时间,还要消耗巨大的精力。一幅尺寸不大的烙画大约需要一个星期,而大幅的烙画,则要花费更长的时间。李保景说,由于是以铁为笔、以火为墨,就要求烙画师落笔成形、不能修改,“我一般一坐就是几个小时,舍不得停下。有时候在烙一些动物的毛发时,还需要一只手拿着放大镜,另一只手烙”。

正是这份清苦,让很多年轻人望而却步,也让烙画的传承面临尴尬。自幼与烙画结缘,身为阳谷烙画的传承人,烙画对于56岁的李保景来说,不仅是爱好,更是情怀和责任。为做好传承,他还利用暑假和周末时间,招收学员学习烙画。“我有责任和义务让这项技艺传承下去,只要我能烙得动,就会继续烙下去。也希望能有更多耐得住寂寞、热爱这项技艺的年轻人关注烙画,让这门古老的技艺更好地传承下去。”李保景说。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号