桥见聊城|崇武桥:见证“崇武连樯” 守望丁家坑

文/图 本报记者 马永伟

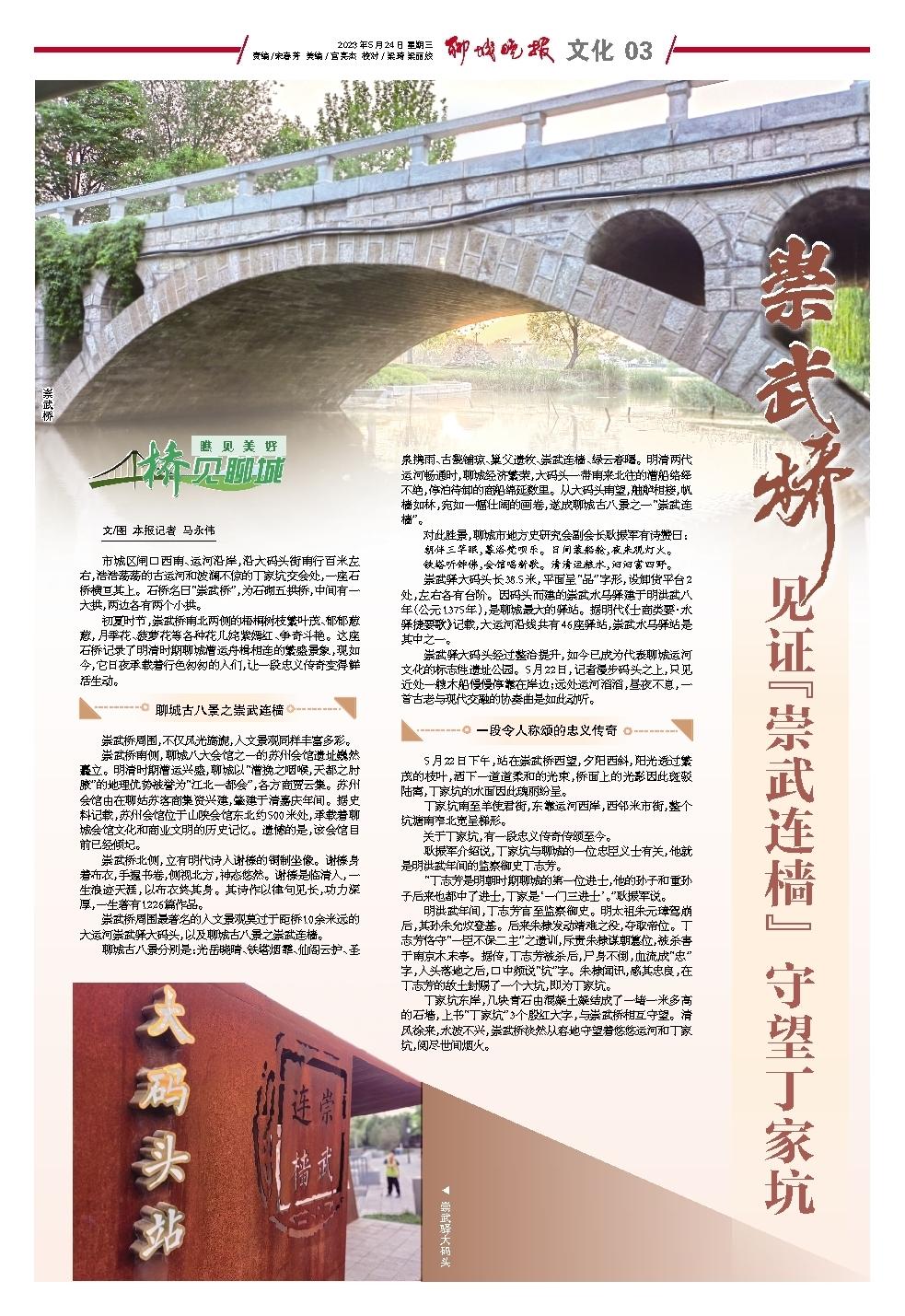

市城区闸口西南、运河沿岸,沿大码头街南行百米左右,浩浩荡荡的古运河和波澜不惊的丁家坑交会处,一座石桥横亘其上。石桥名曰“崇武桥”,为石砌五拱桥,中间有一大拱,两边各有两个小拱。

初夏时节,崇武桥南北两侧的梧桐树枝繁叶茂、郁郁葱葱,月季花、菠萝花等各种花儿姹紫嫣红、争奇斗艳。这座石桥记录了明清时期聊城漕运舟楫相连的繁盛景象,现如今,它日夜承载着行色匆匆的人们,让一段忠义传奇变得鲜活生动。

聊城古八景之崇武连樯

崇武桥周围,不仅风光旖旎,人文景观同样丰富多彩。

崇武桥南侧,聊城八大会馆之一的苏州会馆遗址巍然矗立。明清时期漕运兴盛,聊城以“漕挽之咽喉,天都之肘腋”的地理优势被誉为“江北一都会”,各方商贾云集。苏州会馆由在聊姑苏客商集资兴建,肇建于清嘉庆年间。据史料记载,苏州会馆位于山陕会馆东北约500米处,承载着聊城会馆文化和商业文明的历史记忆。遗憾的是,该会馆目前已经倾圮。

崇武桥北侧,立有明代诗人谢榛的铜制坐像。谢榛身着布衣,手握书卷,侧视北方,神态悠然。谢榛是临清人,一生浪迹天涯,以布衣终其身。其诗作以律句见长,功力深厚,一生著有1226篇作品。

崇武桥周围最著名的人文景观莫过于距桥10余米远的大运河崇武驿大码头,以及聊城古八景之崇武连樯。

聊城古八景分别是:光岳晓晴、铁塔烟霏、仙阁云护、圣泉携雨、古甃铺琼、巢父遗牧、崇武连樯、绿云春曙。明清两代运河畅通时,聊城经济繁荣,大码头一带南来北往的漕船络绎不绝,停泊待卸的商船绵延数里。从大码头南望,舳舻相接,帆樯如林,宛如一幅壮阔的画卷,遂成聊城古八景之一“崇武连樯”。

对此胜景,聊城市地方史研究会副会长耿振军有诗赞曰:

朝伴三竿眠,暮浴梵呗乐。日间装船舱,夜来观灯火。

铁塔听钟佛,会馆唱新歌。清清运粮水,汩汩富四野。

崇武驿大码头长38.5米,平面呈“品”字形,设卸货平台2处,左右各有台阶。因码头而建的崇武水马驿建于明洪武八年(公元1375年),是聊城最大的驿站。据明代《士商类要·水驿捷要歌》记载,大运河沿线共有46座驿站,崇武水马驿站是其中之一。

崇武驿大码头经过整治提升,如今已成为代表聊城运河文化的标志性遗址公园。5月22日,记者漫步码头之上,只见近处一艘木船慢慢停靠在岸边;远处运河滔滔,昼夜不息,一首古老与现代交融的协奏曲是如此动听。

一段令人称颂的忠义传奇

5月22日下午,站在崇武桥西望,夕阳西斜,阳光透过繁茂的枝叶,洒下一道道柔和的光束,桥面上的光影因此斑驳陆离,丁家坑的水面因此瑰丽纷呈。

丁家坑南至羊使君街,东靠运河西岸,西邻米市街,整个坑塘南窄北宽呈梯形。

关于丁家坑,有一段忠义传奇传颂至今。

耿振军介绍说,丁家坑与聊城的一位忠臣义士有关,他就是明洪武年间的监察御史丁志芳。

“丁志芳是明朝时期聊城的第一位进士,他的孙子和重孙子后来也都中了进士,丁家是‘一门三进士’。”耿振军说。

明洪武年间,丁志芳官至监察御史。明太祖朱元璋驾崩后,其孙朱允炆登基。后来朱棣发动靖难之役,夺取帝位。丁志芳恪守“一臣不保二主”之遗训,斥责朱棣谋朝篡位,被杀害于南京木末亭。据传,丁志芳被杀后,尸身不倒,血流成“忠”字,人头落地之后,口中频说“坑”字。朱棣闻讯,感其忠良,在丁志芳的故土封赐了一个大坑,即为丁家坑。

丁家坑东岸,几块青石由混凝土凝结成了一堵一米多高的石墙,上书“丁家坑”3个殷红大字,与崇武桥相互守望。清风徐来,水波不兴,崇武桥淡然从容地守望着悠悠运河和丁家坑,阅尽世间烟火。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号