你所不知道的聊城 | “状元村”里的状元故事

文/图 本报记者 于新贵

茌平有个“状元村”,“状元村”里有通石碑。这通石碑啥来历?这要从明朝的状元朱之蕃说起。

“状元村”位于茌平区乐平铺镇朱庄村。这个四五百人的偏僻村子,正是因为历史上出了个多才多艺的状元,才在十里八乡有了名气。

朱之蕃,史书称其为“南都士子”。明朝时期的“南都”就是南京。在朱庄村村西有一通立于明万历三十七年(1609年)的石碑,碑文就是由朱之蕃这位“南京人”书写的。

一位“南都士子”,一个北国小村,其中有着怎样的历史渊源?

才华横溢的状元郎

万历二十三年(1595年),34岁的朱之蕃在廷试中力拔头筹。这位状元郎才华横溢,成为晚明时期的知名人物。

朱之蕃能写能画、能文善诗。据清代《康熙江宁府志》记载,朱之蕃擅长真书、行书,每日可书写万字,“运笔若飞,小则蝇头,大则径尺,咄嗟而办”。朱之蕃画山水有生趣,亦能绘花鸟,所作深受宋代苏东坡及米芾、元代吴镇、明代文徵明等前贤影响,存世作品主要有《群仙拱寿图》《东坡笠屐图》《竹石图》《行书东阁唱和诗》《行书赤壁赋》及《行书咏白梨花诗图》等。

所以说,朱之蕃在历史上堪称大画家,也是承前启后的人物。

中国历史上的文武状元总共为777人。值得骄傲的是,这些状元中,聊城人有18位。而就明朝来说,276年间共产生了90位状元,朱之蕃就是其中之一。

祖籍茌平的“南京人”

状元郎朱之蕃虽然被称为“南都士子”,但他的血脉里却流淌着“茌平基因”。

朱之蕃先祖世居茌平,后附籍南京锦衣卫。其父朱衣,官至知府。到了朱之蕃这一辈门风大变,他工书善画、能诗能文,这个本来讲究武道的人家转变为书香门第。

朱之蕃的祖上是茌平人,但他从小生活在南京。现在的南京秦淮区的朱状元巷,就是因为朱之蕃中状元而得名。朱之蕃故居建于明代,东至仓巷,北至丁家巷,西至古巷,占地面积很大。原建筑为多路数进,有厅房数进,仅跑马楼就有七进。现存房屋只有二路三进,为清代重修。第一路32号仅存大厅,面阔一间11米,进深9.25米,高7.6米。34号存有门厅、轿厅、大厅三进,每进两侧有廊相接。门厅面阔三间12.8米,进深4.65米,高6.8米,大厅面阔亦三间12.8米,进深9.8米,高8.9米。厅堂高敞,用材粗壮,雕刻细致。特别是34号大厅梁上刻有戏曲人物图案,刀工精细,人物生动。如此精美的建筑,在南京地区现存古建筑中是十分罕见的。朱之蕃故居现为南京市文物保护单位。

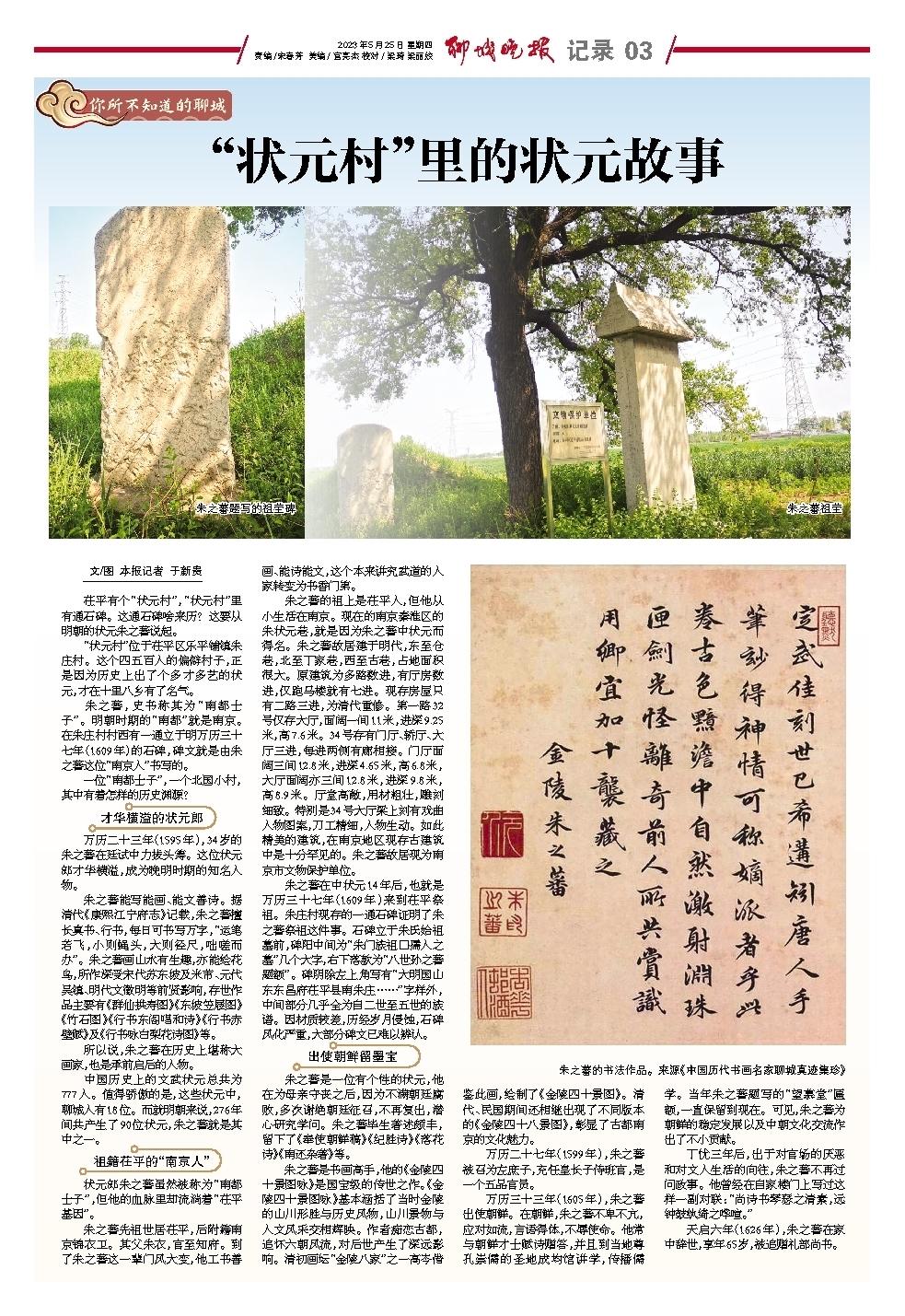

朱之蕃在中状元14年后,也就是万历三十七年(1609年)来到茌平祭祖。朱庄村现存的一通石碑证明了朱之蕃祭祖这件事。石碑立于朱氏始祖墓前,碑阳中间为“朱门族祖□孺人之墓”几个大字,右下落款为“八世孙之蕃题额”。碑阴除左上角写有“大明国山东东昌府茌平县南朱庄……”字样外,中间部分几乎全为自二世至五世的族谱。因材质较差,历经岁月侵蚀,石碑风化严重,大部分碑文已难以辨认。

出使朝鲜留墨宝

朱之蕃是一位有个性的状元,他在为母亲守丧之后,因为不满朝廷腐败,多次谢绝朝廷征召,不再复出,潜心研究学问。朱之蕃毕生著述颇丰,留下了《奉使朝鲜稿》《纪胜诗》《落花诗》《南还杂著》等。

朱之蕃是书画高手,他的《金陵四十景图咏》是国宝级的传世之作。《金陵四十景图咏》基本涵括了当时金陵的山川形胜与历史风物,山川景物与人文风采交相辉映。作者痴恋古都,追怀六朝风流,对后世产生了深远影响。清初画坛“金陵八家”之一高岑借鉴此画,绘制了《金陵四十景图》。清代、民国期间还相继出现了不同版本的《金陵四十八景图》,彰显了古都南京的文化魅力。

万历二十七年(1599年),朱之蕃被召为左庶子,充任皇长子侍班官,是一个五品官员。

万历三十三年(1605年),朱之蕃出使朝鲜。在朝鲜,朱之蕃不卑不亢,应对如流,言语得体,不辱使命。他常与朝鲜才士赋诗赠答,并且到当地尊孔崇儒的圣地成均馆讲学,传播儒学。当年朱之蕃题写的“望慕堂”匾额,一直保留到现在。可见,朱之蕃为朝鲜的稳定发展以及中朝文化交流作出了不小贡献。

丁忧三年后,出于对官场的厌恶和对文人生活的向往,朱之蕃不再过问政事。他曾经在自家楼门上写过这样一副对联:“尚诗书琴瑟之清素,远钟鼓纨绮之哗喧。”

天启六年(1626年),朱之蕃在家中辞世,享年65岁,被追赠礼部尚书。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号