藏于巷 隐于市 傅光宅所撰石碑现身梁水镇

文/图 本报记者 于新贵

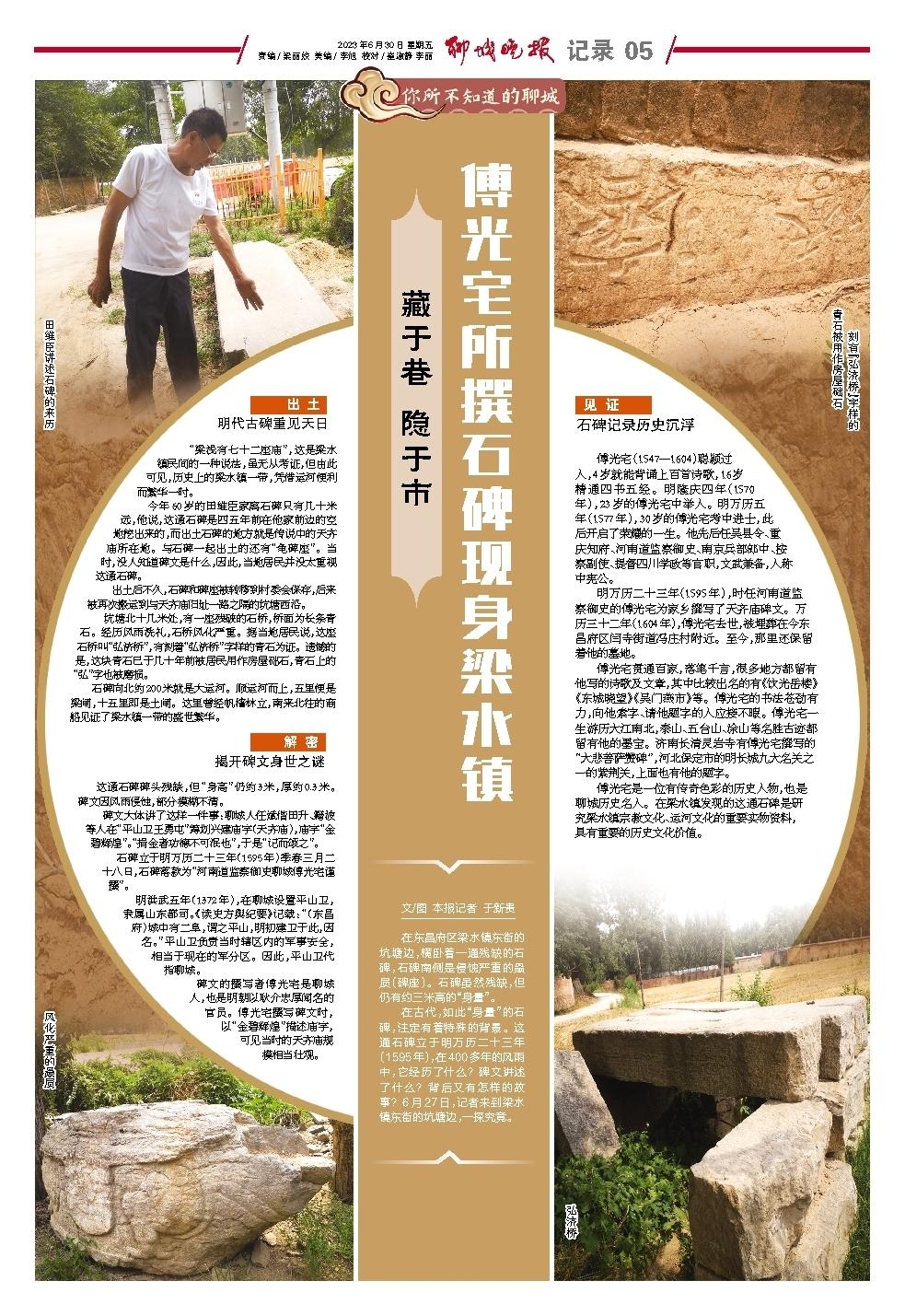

在东昌府区梁水镇东街的坑塘边,横卧着一通残缺的石碑,石碑南侧是侵蚀严重的赑屃(碑座)。石碑虽然残缺,但仍有约三米高的“身量”。

在古代,如此“身量”的石碑,注定有着特殊的背景。这通石碑立于明万历二十三年(1595年),在400多年的风雨中,它经历了什么?碑文讲述了什么?背后又有怎样的故事?6月27日,记者来到梁水镇东街的坑塘边,一探究竟。

出 土

明代古碑重见天日

“梁浅有七十二座庙”,这是梁水镇民间的一种说法,虽无从考证,但由此可见,历史上的梁水镇一带,凭借运河便利而繁华一时。

今年60岁的田维臣家离石碑只有几十米远,他说,这通石碑是四五年前在他家前边的空地挖出来的,而出土石碑的地方就是传说中的天齐庙所在地。与石碑一起出土的还有“龟碑座”。当时,没人知道碑文是什么,因此,当地居民并没太重视这通石碑。

出土后不久,石碑和碑座被转移到村委会保存,后来被再次搬运到与天齐庙旧址一路之隔的坑塘西沿。

坑塘北十几米处,有一座残破的石桥,桥面为长条青石。经历风雨洗礼,石桥风化严重。据当地居民说,这座石桥叫“弘济桥”,有刻着“弘济桥”字样的青石为证。遗憾的是,这块青石已于几十年前被居民用作房屋础石,青石上的“弘”字也被磨损。

石碑向北约200米就是大运河。顺运河而上,五里便是梁闸,十五里即是土闸。这里曾经帆樯林立,南来北往的商船见证了梁水镇一带的盛世繁华。

解 密

揭开碑文身世之谜

这通石碑碑头残缺,但“身高”仍约3米,厚约0.3米。碑文因风雨侵蚀,部分模糊不清。

碑文大体讲了这样一件事:聊城人任斌偕田升、籍波等人在“平山卫王勇屯”筹划兴建庙宇(天齐庙),庙宇“金碧辉煌”。“捐金者功德不可泯也”,于是“记而颂之”。

石碑立于明万历二十三年(1595年)季春三月二十八日,石碑落款为“河南道监察御史聊城傅光宅谨撰”。

明洪武五年(1372年),在聊城设置平山卫,隶属山东都司。《读史方舆纪要》记载:“(东昌府)城中有二阜,谓之平山,明初建卫于此,因名。”平山卫负责当时辖区内的军事安全,相当于现在的军分区。因此,平山卫代指聊城。

碑文的撰写者傅光宅是聊城人,也是明朝以耿介忠厚闻名的官员。傅光宅撰写碑文时,以“金碧辉煌”描述庙宇,可见当时的天齐庙规模相当壮观。

见 证

石碑记录历史沉浮

傅光宅(1547—1604)聪颖过人,4岁就能背诵上百首诗歌,16岁精通四书五经。明隆庆四年(1570年),23岁的傅光宅中举人。明万历五年(1577年),30岁的傅光宅考中进士,此后开启了荣耀的一生。他先后任吴县令、重庆知府、河南道监察御史、南京兵部郎中、按察副使、提督四川学政等官职,文武兼备,人称中宪公。

明万历二十三年(1595年),时任河南道监察御史的傅光宅为家乡撰写了天齐庙碑文。万历三十二年(1604年),傅光宅去世,被埋葬在今东昌府区闫寺街道冯庄村附近。至今,那里还保留着他的墓地。

傅光宅贯通百家,落笔千言,很多地方都留有他写的诗歌及文章,其中比较出名的有《饮光岳楼》《东城晓望》《吴门燕市》等。傅光宅的书法苍劲有力,向他索字、请他题字的人应接不暇。傅光宅一生游历大江南北,泰山、五台山、涂山等名胜古迹都留有他的墨宝。济南长清灵岩寺有傅光宅撰写的“大悲菩萨赞碑”,河北保定市的明长城九大名关之一的紫荆关,上面也有他的题字。

傅光宅是一位有传奇色彩的历史人物,也是聊城历史名人。在梁水镇发现的这通石碑是研究梁水镇宗教文化、运河文化的重要实物资料,具有重要的历史文化价值。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号