我曾在黄河岸边两度负伤

口述人:刘相春

整理者:刘方

在我少年青年时期,先是日寇侵华,兵荒马乱,后来又经历了解放战争。1946年,我18岁,在聊阳县(存在于1946至1949年间,行政区域为阳谷县北部和筑先县南部区域,分六个区)大队参加了革命工作。在大队长李修身、赵玉山手下当战士。

1947年6月,我带领担架队随军行动,在行军途中被一位骑马的军官看中,他就是三营营长李庆海。李营长调我到营部当了通讯员。

没想到才几天,我就意外负伤了。事情是这样的,在行军途中休息时,我坐在一个新兵附近,新兵手中的枪走了火,枪弹击中了我的大腿部,伤得不算太严重,包扎后继续随部队行军。

这次前进的方向是黄河岸边,我们要打过黄河去,挺进大别山。

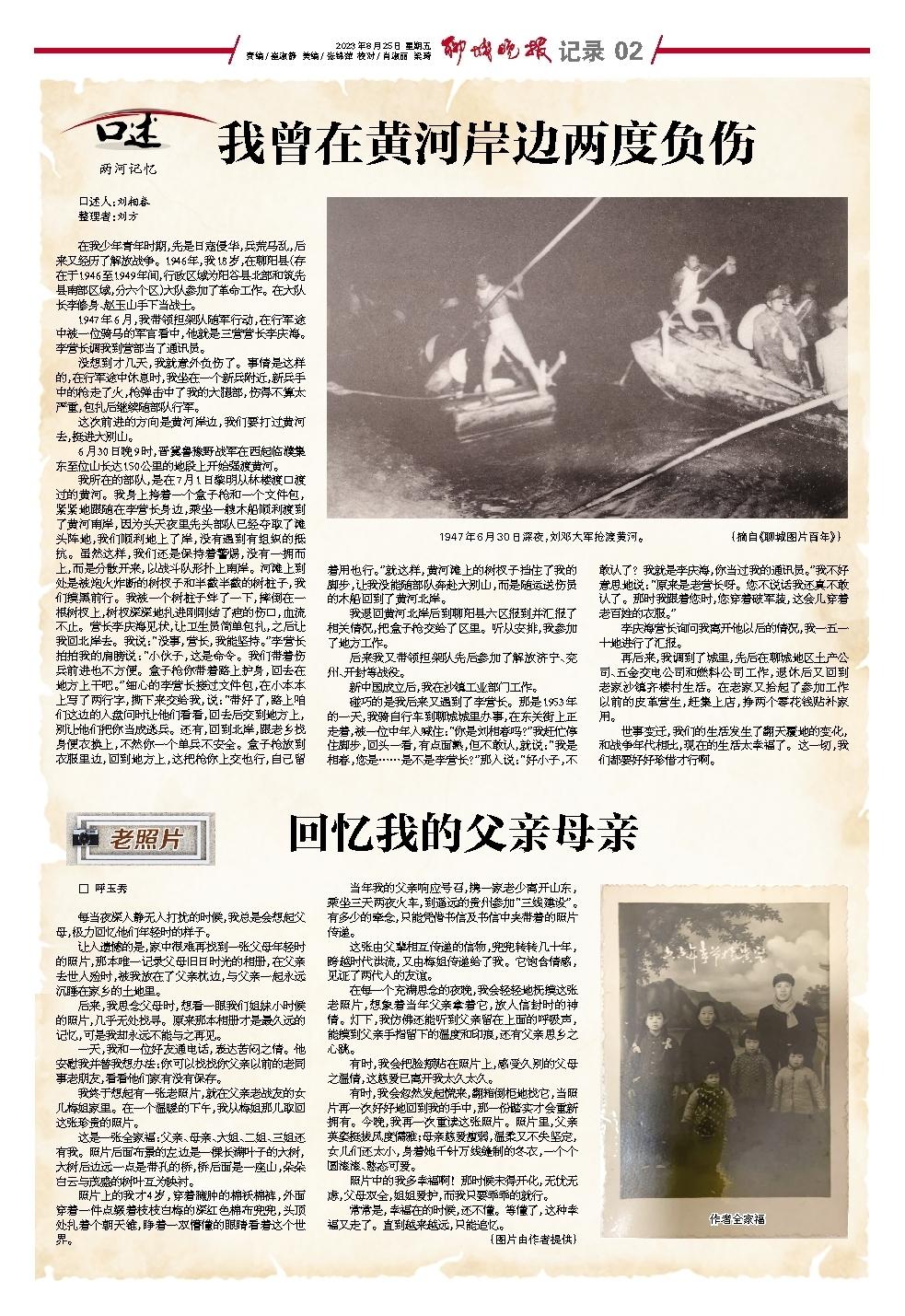

6月30日晚9时,晋冀鲁豫野战军在西起临濮集东至位山长达150公里的地段上开始强渡黄河。

我所在的部队,是在7月1日黎明从林楼渡口渡过的黄河。我身上挎着一个盒子枪和一个文件包,紧紧地跟随在李营长身边,乘坐一艘木船顺利渡到了黄河南岸,因为头天夜里先头部队已经夺取了滩头阵地,我们顺利地上了岸,没有遇到有组织的抵抗。虽然这样,我们还是保持着警惕,没有一拥而上,而是分散开来,以战斗队形扑上南岸。河滩上到处是被炮火炸断的树杈子和半截半截的树桩子,我们摸黑前行。我被一个树桩子绊了一下,摔倒在一根树杈上,树杈深深地扎进刚刚结了疤的伤口,血流不止。营长李庆海见状,让卫生员简单包扎,之后让我回北岸去。我说:“没事,营长,我能坚持。”李营长拍拍我的肩膀说:“小伙子,这是命令。我们带着伤兵前进也不方便。盒子枪你带着路上护身,回去在地方上干吧。”细心的李营长接过文件包,在小本本上写了两行字,撕下来交给我,说:“带好了,路上咱们这边的人盘问时让他们看看,回去后交到地方上,别让他们把你当成逃兵。还有,回到北岸,跟老乡找身便衣换上,不然你一个单兵不安全。盒子枪放到衣服里边,回到地方上,这把枪你上交也行,自己留着用也行。”就这样,黄河滩上的树杈子挡住了我的脚步,让我没能随部队奔赴大别山,而是随运送伤员的木船回到了黄河北岸。

我退回黄河北岸后到聊阳县六区报到并汇报了相关情况,把盒子枪交给了区里。听从安排,我参加了地方工作。

后来我又带领担架队先后参加了解放济宁、兖州、开封等战役。

新中国成立后,我在沙镇工业部门工作。

碰巧的是我后来又遇到了李营长。那是1953年的一天,我骑自行车到聊城城里办事,在东关街上正走着,被一位中年人喊住:“你是刘相春吗?”我赶忙停住脚步,回头一看,有点面熟,但不敢认,就说:“我是相春,您是……是不是李营长?”那人说:“好小子,不敢认了?我就是李庆海,你当过我的通讯员。”我不好意思地说:“原来是老营长呀。您不说话我还真不敢认了。那时我跟着您时,您穿着破军装,这会儿穿着老百姓的衣服。”

李庆海营长询问我离开他以后的情况,我一五一十地进行了汇报。

再后来,我调到了城里,先后在聊城地区土产公司、五金交电公司和燃料公司工作,退休后又回到老家沙镇齐楼村生活。在老家又拾起了参加工作以前的皮革营生,赶集上店,挣两个零花钱贴补家用。

世事变迁,我们的生活发生了翻天覆地的变化,和战争年代相比,现在的生活太幸福了。这一切,我们都要好好珍惜才行啊。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号