“能不能带着伯父回家?”

——黄玉新的寻亲路②

本报记者 王军豪

新县曾是鄂豫皖苏区首府所在地,红军时期许多著名将领曾经在此战斗过。

9月13日上午8点,黄玉新和朋友就赶到了新县县委办公楼,新县县委党史地方志研究室主任夏宗明、副主任李正学接待了他们。

得知黄玉新的来意,夏宗明和李正学非常重视,他们简要介绍了新县的革命史,还送给黄玉新两本书——《中共新县历史》和《红色印记》。这两本书记录了新县革命战争年代的主要事件和人物。

交谈中,夏宗明面有遗憾地提醒黄玉新,不要抱太大希望。当年,鄂豫皖根据地牺牲了一百多万名将士,留下姓名的只有十几万人。新县有十几万人牺牲,留下姓名的只有1万多人。前些年有许多人来寻找烈士,大都没能如愿。“像黄吉利烈士这样,留下了姓名,已经十分幸运了。”听罢此言,黄玉新也感觉寻亲这件事难度太大了。

李正学方言浓重,语速又快,十句话里黄玉新也就能听懂两三句。不过当他说到沙窝的时候,突然激活了黄玉新脑海深处的记忆:家里老人说,杨荣贵老人信中说黄吉利的牺牲地是沙河,会不会是老人转述或者杨荣贵的信中记述有误呢?沙河是不是就是沙窝?

李正学告诉他,沙窝镇有座烈士陵园,可以到那里去找一下。

从新县县委大楼出来,黄玉新没有急着去沙窝镇,而是去了新县退役军人事务局。在那里,工作人员帮忙联系了鄂豫皖苏区首府烈士陵园和沙窝镇退役军人服务站的负责人。

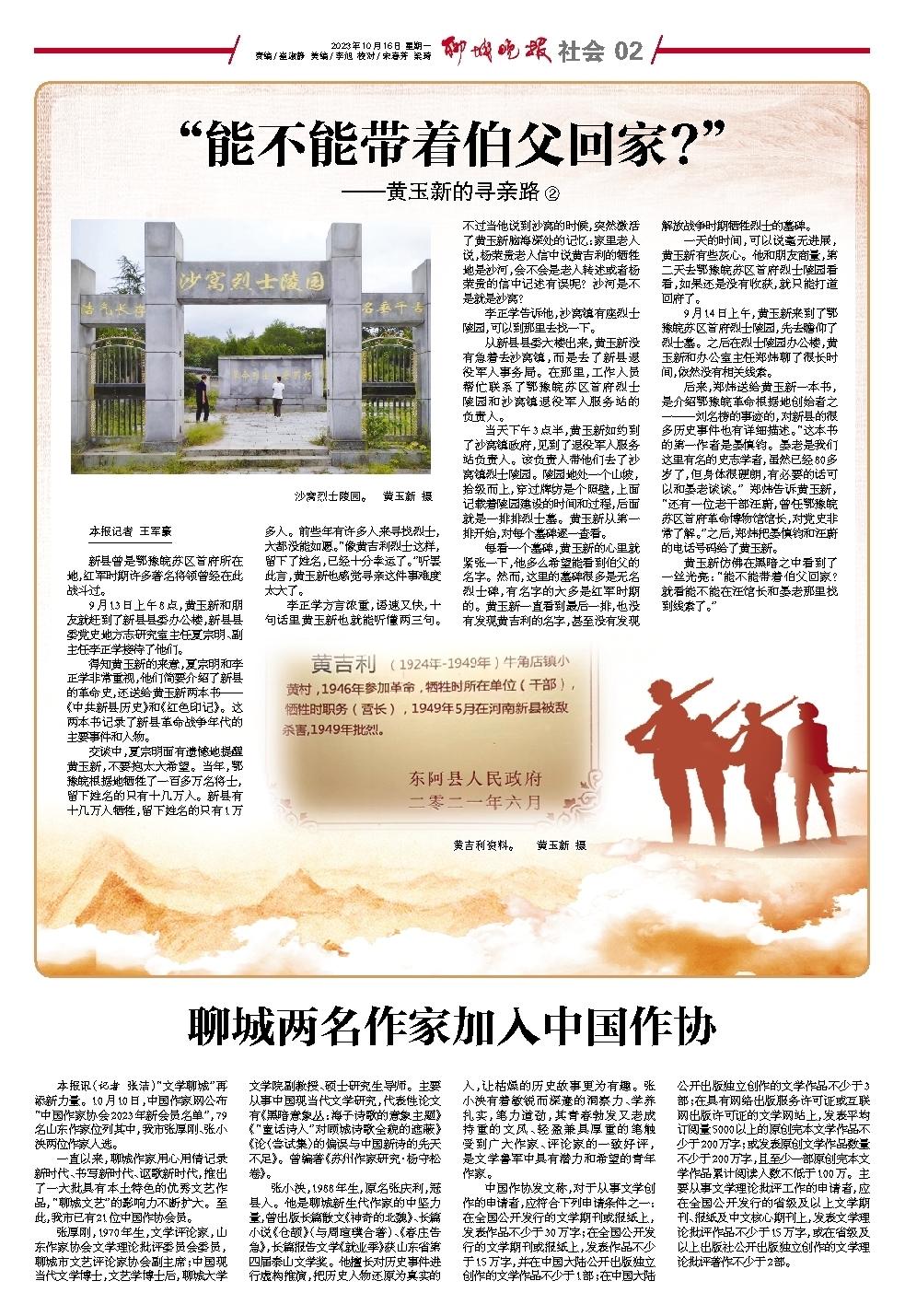

当天下午3点半,黄玉新如约到了沙窝镇政府,见到了退役军人服务站负责人。该负责人带他们去了沙窝镇烈士陵园。陵园地处一个山坡,拾级而上,穿过牌坊是个照壁,上面记载着陵园建设的时间和过程,后面就是一排排烈士墓。黄玉新从第一排开始,对每个墓碑逐一查看。

每看一个墓碑,黄玉新的心里就紧张一下,他多么希望能看到伯父的名字。然而,这里的墓碑很多是无名烈士碑,有名字的大多是红军时期的。黄玉新一直看到最后一排,也没有发现黄吉利的名字,甚至没有发现解放战争时期牺牲烈士的墓碑。

一天的时间,可以说毫无进展,黄玉新有些灰心。他和朋友商量,第二天去鄂豫皖苏区首府烈士陵园看看,如果还是没有收获,就只能打道回府了。

9月14日上午,黄玉新来到了鄂豫皖苏区首府烈士陵园,先去瞻仰了烈士墓。之后在烈士陵园办公楼,黄玉新和办公室主任郑炜聊了很长时间,依然没有相关线索。

后来,郑炜送给黄玉新一本书,是介绍鄂豫皖革命根据地创始者之一——刘名榜的事迹的,对新县的很多历史事件也有详细描述。“这本书的第一作者是晏慎钧。晏老是我们这里有名的史志学者,虽然已经80多岁了,但身体很硬朗,有必要的话可以和晏老谈谈。” 郑炜告诉黄玉新,“还有一位老干部汪蔚,曾任鄂豫皖苏区首府革命博物馆馆长,对党史非常了解。”之后,郑炜把晏慎钧和汪蔚的电话号码给了黄玉新。

黄玉新仿佛在黑暗之中看到了一丝光亮:“能不能带着伯父回家?就看能不能在汪馆长和晏老那里找到线索了。”

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号