吕才与尺八的前世今生

□ 吴树坡

《北京晚报》2017年发表过一篇文章,名为《失传千年的古乐器 尺八一奏万古风流》。文章认为,宋人对“箫、尺八、中管、笛实为一物”的认知很坚定。“唐末至宋初,战火纷飞……谁敢担保‘尺八’传承人没死于战乱?故而,宋人没见过尺八、没听过其音合情合理”。文章的结论是:日本正仓院收藏有别于箫、笛的“唐尺八”,似乎说明此乐器已失传于宋。

那么,北宋之人会认为尺八和箫、中管、笛是一物吗?答案也是否定的。

北宋沈括《梦溪笔谈》卷五“笛”条谓:“后汉马融所赋长笛,空洞无底,剡其上孔,五孔,一孔出其背,正似今之尺八。”这句话说得很明白:长笛,空洞无底,正似今之尺八。尺八是无底的长笛,或者可以认为,长笛的一种是尺八。

宋真宗年间隐士孙夷中所著《仙隐传》曰:“房介然善吹竹笛,名曰尺八。将死,欲将管打破,告诸人曰:‘可以同将就圹。’”这也可以理解为有一种竹笛,曰尺八。

1909年,中国诗人苏曼殊在日本京都流浪,在淅淅沥沥的春雨里,听到了似箫非箫的乐声,凄清苍凉,诗人心有所感,赋诗一首:

春雨楼头尺八箫,

何时归看浙江潮。

芒鞋破钵无人识,

踏过樱花第几桥。

诗人在诗后自注云:“日本尺八与洞箫少异,其曲名有《春雨》者,殊凄惘。日僧有专吹尺八行乞者。”

中国尺八的失传年代应该在南宋以后,虽然南宋洪迈《容斋随笔·四笔》卷十五中说:“尺八之为乐名,今不复有。”但是,到了南宋后期的宝祐元年(1253年),日本僧人心地觉心拜见杭州护国仁王寺无门慧开禅师,师其参禅。修行期间,他遇到了修习尺八的居士张参,当他第一次听到张参吹《虚铎》时,便被尺八的声音震撼。于是,心地觉心便决意向张参学习尺八。张参被心地觉心的诚意打动,于是同意教他吹奏尺八。宝祐二年,心地觉心返回日本,把尺八也带了回去,并在日本纪伊(今和歌山县)创建了兴国寺,传习尺八演奏技艺,该技艺一直延续至今。

日本明暗对山流是直接承袭普化尺八的流派,其第四代传承人塚本竹仙于2000年到中国拜“江南笛王”赵松庭为师,学习了中国传统吹奏乐器中的循环呼吸法,并应用于尺八的演奏中。之后,塚本竹仙按照赵松庭的遗愿,多次来中国传授尺八演奏技艺,实现了“把尺八还给中国”的承诺,这也是中日文化交流史上的一段佳话。

最早记载尺八为乐器的文字多见于《新唐书·吕才传》:“贞观时,祖孝孙增损乐律,与音家王长通、白明达更质难,不能决。太宗诏侍臣举善音者……侍中王珪、魏征盛称才制尺八,凡十二枚,长短不同,与律谐契。”文中提到的“才”,就是博州清平(今高唐县清平镇)吕庄的吕才。吕才是唐代哲学家、唯物主义思想家、音乐家、自然科学家,是位多才多艺的学者。唐贞观十八、十九年,吕才完成了地理著作《方域图》和军事著作《教飞骑战阵图》,又与虞世南、褚亮、魏征等人作《秦王破阵乐》和《九功舞》两大舞曲,后传至日本和天竺,深受欢迎。

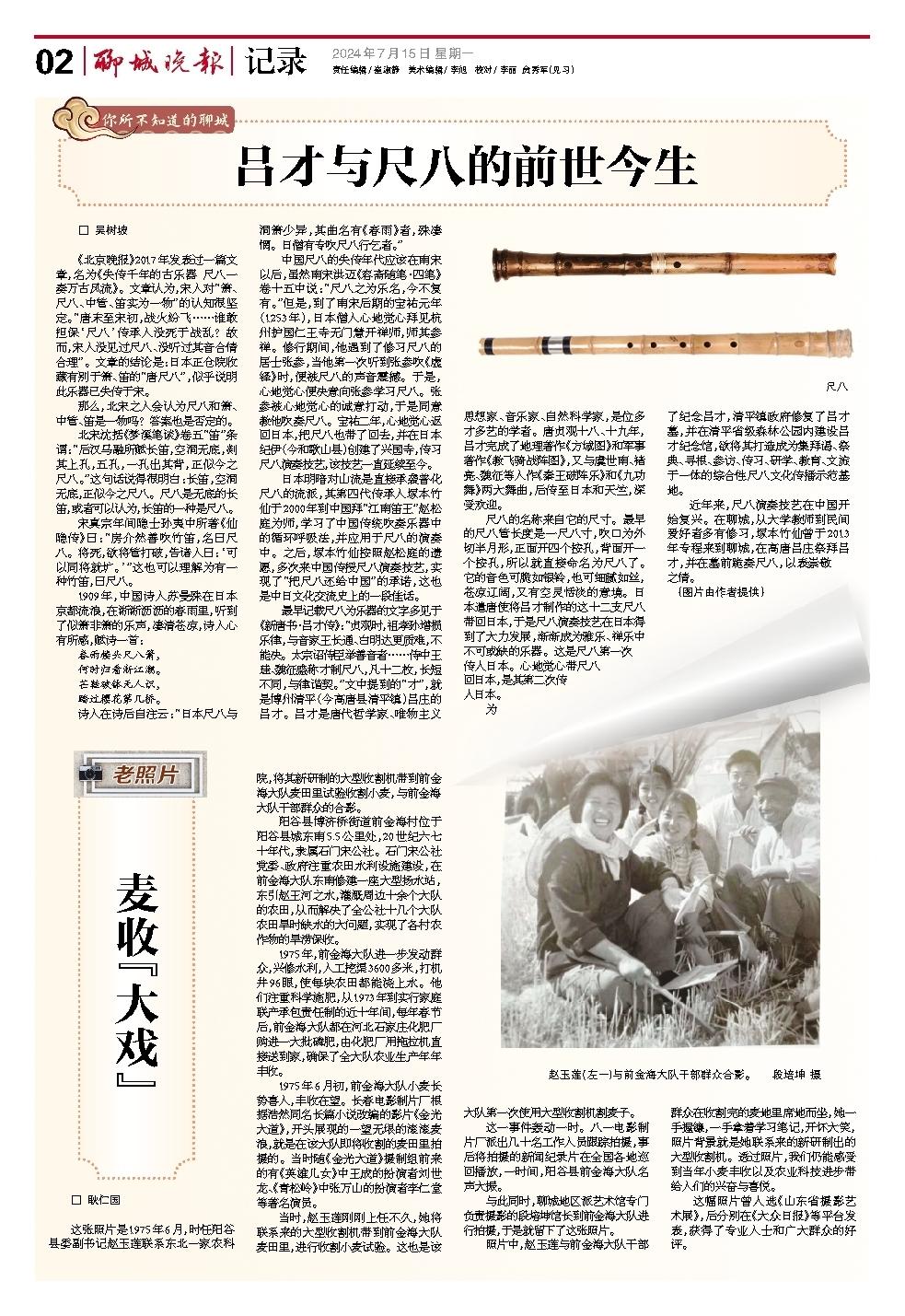

尺八的名称来自它的尺寸。最早的尺八管长度是一尺八寸,吹口为外切半月形,正面开四个按孔,背面开一个按孔,所以就直接命名为尺八了。它的音色可脆如银铃,也可细腻如丝,苍凉辽阔,又有空灵恬淡的意境。日本遣唐使将吕才制作的这十二支尺八带回日本,于是尺八演奏技艺在日本得到了大力发展,渐渐成为雅乐、禅乐中不可或缺的乐器。这是尺八第一次传入日本。心地觉心带尺八回日本,是其第二次传入日本。

为了纪念吕才,清平镇政府修复了吕才墓,并在清平省级森林公园内建设吕才纪念馆,欲将其打造成为集拜谒、祭典、寻根、参访、传习、研学、教育、文旅于一体的综合性尺八文化传播示范基地。

近年来,尺八演奏技艺在中国开始复兴。在聊城,从大学教师到民间爱好者多有修习,塚本竹仙曾于2013年专程来到聊城,在高唐吕庄祭拜吕才,并在墓前跪奏尺八,以表崇敬之情。

(图片由作者提供)

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号