古镜照运河 一眸四千年

——从临清会通青铜镜博物馆中聆听历史回响

本报记者 洪祥

群贤毕至,少长咸集。

10月29日,恰逢九九重阳节,临清市迎来一场文化盛会——会通青铜镜博物馆正式开馆。

该馆位于临清大酒店内,由青铜镜收藏家王济江先生历经30年筹备建成,当日起免费向公众开放,旨在通过青铜镜这一载体,展现中国古代青铜文化的深厚底蕴。

此馆开馆意义非凡,可以说,为所在地、为青铜镜收藏界,增添了一处“一览众山小”的文化高地,增强了人们“齐鲁有瑰宝”的文化自信,带来了“一镜见千秋”的文化享受,也增进了观众“青铜破鸿蒙”的文化启迪。

馆长王济江:30年收藏路,守护青铜镜文化

心心在一艺,其艺必工;心心在一职,其职必举。

作为会通青铜镜博物馆馆长,王济江为青铜镜收藏倾注了30年心血。

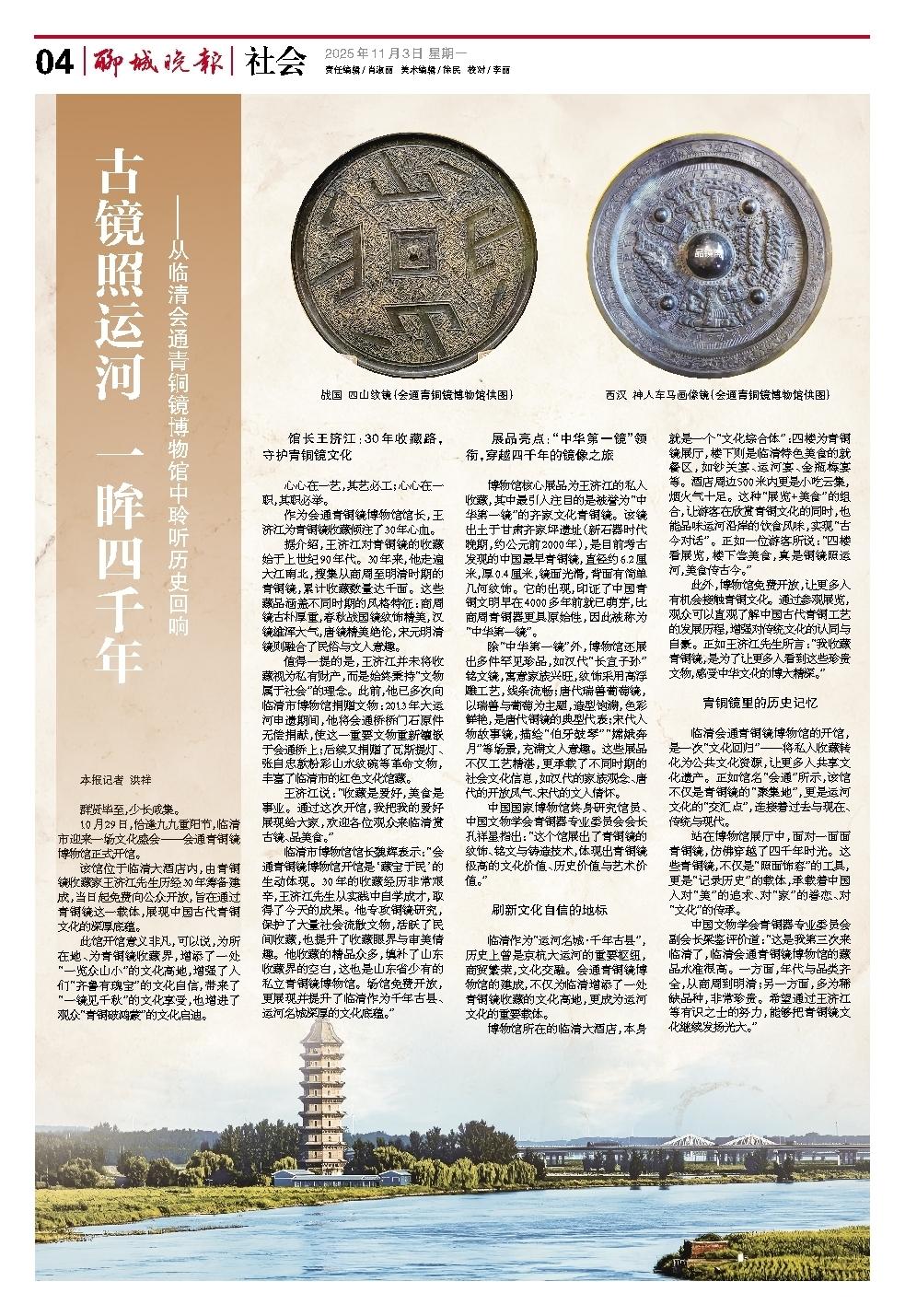

据介绍,王济江对青铜镜的收藏始于上世纪90年代。30年来,他走遍大江南北,搜集从商周至明清时期的青铜镜,累计收藏数量达千面。这些藏品涵盖不同时期的风格特征:商周镜古朴厚重,春秋战国镜纹饰精美,汉镜雄浑大气,唐镜精美绝伦,宋元明清镜则融合了民俗与文人意趣。

值得一提的是,王济江并未将收藏视为私有财产,而是始终秉持“文物属于社会”的理念。此前,他已多次向临清市博物馆捐赠文物:2013年大运河申遗期间,他将会通桥桥门石原件无偿捐献,使这一重要文物重新镶嵌于会通桥上;后续又捐赠了瓦斯提灯、张自忠款粉彩山水纹碗等革命文物,丰富了临清市的红色文化馆藏。

王济江说:“收藏是爱好,美食是事业。通过这次开馆,我把我的爱好展现给大家,欢迎各位观众来临清赏古镜、品美食。”

临清市博物馆馆长魏辉表示:“会通青铜镜博物馆开馆是‘藏宝于民’的生动体现。30年的收藏经历非常艰辛,王济江先生从实践中自学成才,取得了今天的成果。他专攻铜镜研究,保护了大量社会流散文物,活跃了民间收藏,也提升了收藏眼界与审美情趣。他收藏的精品众多,填补了山东收藏界的空白,这也是山东省少有的私立青铜镜博物馆。场馆免费开放,更展现并提升了临清作为千年古县、运河名城深厚的文化底蕴。”

展品亮点:“中华第一镜”领衔,穿越四千年的镜像之旅

博物馆核心展品为王济江的私人收藏,其中最引人注目的是被誉为“中华第一镜”的齐家文化青铜镜。该镜出土于甘肃齐家坪遗址(新石器时代晚期,约公元前2000年),是目前考古发现的中国最早青铜镜,直径约6.2厘米,厚0.4厘米,镜面光滑,背面有简单几何纹饰。它的出现,印证了中国青铜文明早在4000多年前就已萌芽,比商周青铜器更具原始性,因此被称为“中华第一镜”。

除“中华第一镜”外,博物馆还展出多件罕见珍品,如汉代“长宜子孙”铭文镜,寓意家族兴旺,纹饰采用高浮雕工艺,线条流畅;唐代瑞兽葡萄镜,以瑞兽与葡萄为主题,造型饱满,色彩鲜艳,是唐代铜镜的典型代表;宋代人物故事镜,描绘“伯牙鼓琴”“嫦娥奔月”等场景,充满文人意趣。这些展品不仅工艺精湛,更承载了不同时期的社会文化信息,如汉代的家族观念、唐代的开放风气、宋代的文人情怀。

中国国家博物馆终身研究馆员、中国文物学会青铜器专业委员会会长孔祥星指出:“这个馆展出了青铜镜的纹饰、铭文与铸造技术,体现出青铜镜极高的文化价值、历史价值与艺术价值。”

刷新文化自信的地标

临清作为“运河名城·千年古县”,历史上曾是京杭大运河的重要枢纽,商贸繁荣,文化交融。会通青铜镜博物馆的建成,不仅为临清增添了一处青铜镜收藏的文化高地,更成为运河文化的重要载体。

博物馆所在的临清大酒店,本身就是一个“文化综合体”:四楼为青铜镜展厅,楼下则是临清特色美食的就餐区,如钞关宴、运河宴、金瓶梅宴等。酒店周边500米内更是小吃云集,烟火气十足。这种“展览+美食”的组合,让游客在欣赏青铜文化的同时,也能品味运河沿岸的饮食风味,实现“古今对话”。正如一位游客所说:“四楼看展览,楼下尝美食,真是铜镜照运河,美食传古今。”

此外,博物馆免费开放,让更多人有机会接触青铜文化。通过参观展览,观众可以直观了解中国古代青铜工艺的发展历程,增强对传统文化的认同与自豪。正如王济江先生所言:“我收藏青铜镜,是为了让更多人看到这些珍贵文物,感受中华文化的博大精深。”

青铜镜里的历史记忆

临清会通青铜镜博物馆的开馆,是一次“文化回归”——将私人收藏转化为公共文化资源,让更多人共享文化遗产。正如馆名“会通”所示,该馆不仅是青铜镜的“聚集地”,更是运河文化的“交汇点”,连接着过去与现在、传统与现代。

站在博物馆展厅中,面对一面面青铜镜,仿佛穿越了四千年时光。这些青铜镜,不仅是“照面饰容”的工具,更是“记录历史”的载体,承载着中国人对“美”的追求、对“家”的眷恋、对“文化”的传承。

中国文物学会青铜器专业委员会副会长梁鉴评价道:“这是我第三次来临清了,临清会通青铜镜博物馆的藏品水准很高。一方面,年代与品类齐全,从商周到明清;另一方面,多为稀缺品种,非常珍贵。希望通过王济江等有识之士的努力,能够把青铜镜文化继续发扬光大。”