万亩梨园谱写“花样生活”

——走进兰沃乡韩路村

■ 文/图 本报记者 岳耀军

堆雪铺玉三千顷,飞甜流香十万家。

春深四月,冠县处处梨花竞相绽放。雪铺四野,香飘漫天,惊艳了春天。

素有“中国鸭梨之乡”之称的冠县,有上千年的梨树栽培历史。近年来,冠县积极推动梨产业转型升级,提升梨产业含金量,走出一条百姓富、产业兴、生态美的发展之路。

冠县梨果香飘海外

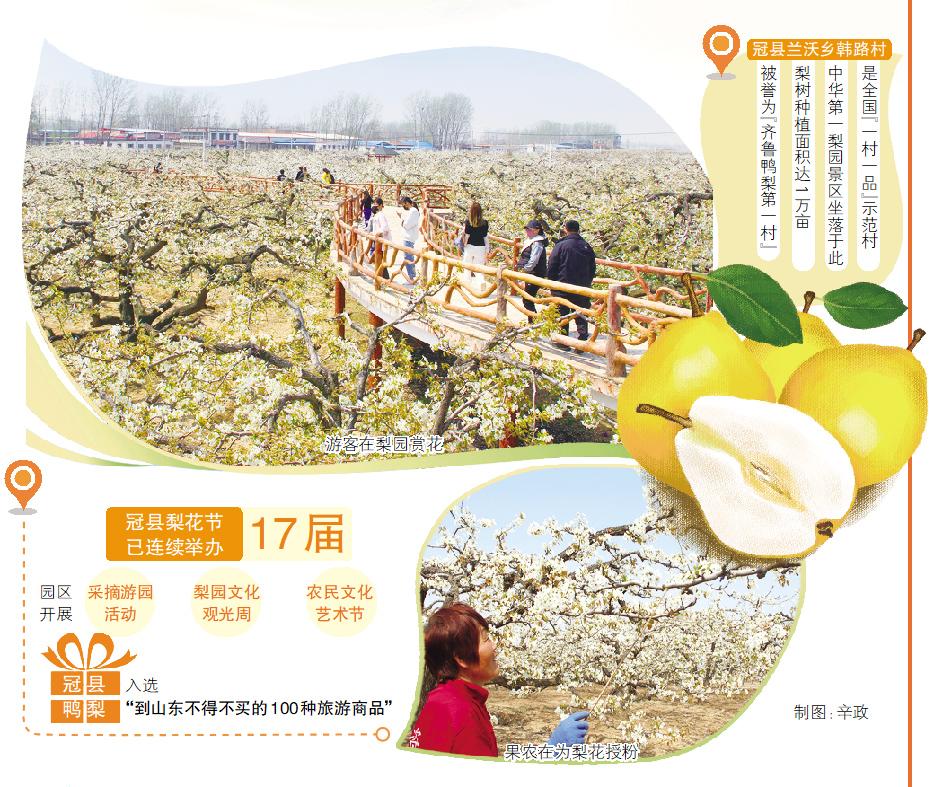

兰沃乡韩路村是果树种植专业村,这里家家户户种植梨树,被誉为“齐鲁鸭梨第一村”,中华第一梨园景区就坐落于此。

“全村梨树种植面积达1万亩,另外一部分是苹果树。”4月4日,韩路村党支部书记冯俊奎介绍,韩路村依托梨树发展梨产业,村民鼓起了腰包。

其实,在种梨方面,韩路村也遭遇过波折。“前些年,由于梨的品种过于单一,产量不高,物流也不发达,导致种梨效益不好,有的果农干脆砍掉梨树改种粮食作物。”冯俊奎说,这里地处黄河故道,在沙窝地里种植粮食作物,收成可想而知。

后来,通过外出参观学习,他们逐渐认识到,老品种已跟不上市场形势,果子很难卖出好价钱。于是,果农们开始通过嫁接黄金、绿宝石、丰水、秋月等新品种,让老树发新枝。

“七月卖绿宝石梨,八月卖丰水梨,九月卖鸭梨、黄金梨,十月卖长把梨,十一月卖苹果,我们村的鲜果上市时间拉开了溜,不再是一两个品种扎堆上市。”冯俊奎说,梨的品种丰富了,销路就不用愁了,果农种植的积极性又回来了。

“这是丰水梨,这是秋月梨,这两种梨的价格都比较高。”在果园里忙着给梨花授粉的王淑芳对记者说。

王淑芳家种植了200余棵梨树,去年一年卖梨收入达到10万元。“梨花经过晾晒、烘干能筛选出精花粉,一斤能卖40元。”王淑芳说梨花能卖钱,这是之前没有的事。

“冠县鸭梨是国家地理标志保护产品,韩路村是全国‘一村一品’示范村,我们村有三个标准化梨园。”冯俊奎自豪地说,韩路村的梨不仅卖到了全国各地,还远销东南亚地区以及俄罗斯、加拿大等国家。

“花果为媒”农旅融合发展

像韩路村这样大的梨园,在全国屈指可数。每年清明时节,梨花怒放,蔚为壮观,吸引大批游客前来“打卡”。

有人气就有商机。在上级政府的大力支持下,韩路村按照“春赏花、夏看绿、秋尝果、冬品树”和“生态、和谐、精细”的思路,开发建设了中华第一梨园风景区,填补了鲁西梨园生态文化旅游空白。

“冠县梨花节已连续举办17届,正常情况下,每一届仅门票就能收入10万元以上。”冯俊奎表示,秋天的采摘节同样人气爆棚。

中华第一梨园通过采摘游园活动、梨园文化观光周、农民文化艺术节等丰富多彩的文旅活动,让广大游客在梨园里既能体验丰收的喜悦,还能欣赏梨乡文化盛宴。

中华第一梨园已成为国家AAA级景区、全国休闲农业与乡村旅游示范点、省农业旅游示范点、山东省最具成长力景区和省诚信旅游先进单位,冠县鸭梨入选“到山东不得不买的100种旅游商品”。

以“花为媒”“果为媒”,韩路村全力打好集乡村观光旅游、休闲农业于一体的“梨经济”牌,让果农融入休闲旅游产业链,以旅促农、以旅富农,助力乡村旅游和梨产业发展。

借互联网做大“梨经济”

“2020年‘双11’当天,我卖了2万单梨,5万公斤。当时请来65个人帮忙发货,6辆大卡车在门口排队等着装车。”韩路村青年荆伟盟说,利用电商平台,她一年卖梨上百万公斤。

29岁的李威曾在上海打工,有互联网工作经验的他看到梨产品商机后回村创业。2020年,他成立果品进出口公司,生意做得风生水起。

冯俊奎说出了这样一组数据:韩路村有三四十家果品专业合作社,从事梨果销售业务;全村有150辆货车,常年奔波在外;外来装卸工在韩路村打工,一年能拿走六七百万元。

“现在正是梨树疏花、授粉的季节,每天在我们村打零工的外来人员至少有1500人。”冯俊奎说,种植梨树不仅让本村村民发家致富,而且带动了周边群众就业增收。

因为外来游客、务工人员的到来,卖烧饼、油条、羊肉汤的小餐馆,以及能接待旅游团的大饭店也应运而生,促进了第三产业的兴旺。

“冠县的林果产业不断发展壮大的同时也存在一些短板,深加工方面还有很长的路要走。”冠县林业局果木经济科科长王杰军表示,今后冠县要做好梨文章,探索延伸产业链,提高梨的品质和产量,让梨产业成为乡村振兴的新引擎。

鲁公网安备37150202000134号

鲁公网安备37150202000134号