故事里的土地

■ 张明国

夏至的午后,老领导说要带我们去一个有故事的地方,四人同行,驱车前往。

曾经一位老同志告诉我,退休后,如果有人邀约,不要问“和谁”,也不必问“去哪”,更不必问“有什么事”。于是,我默默上车,不问同行者、不问目的地,也不问此行的缘由。

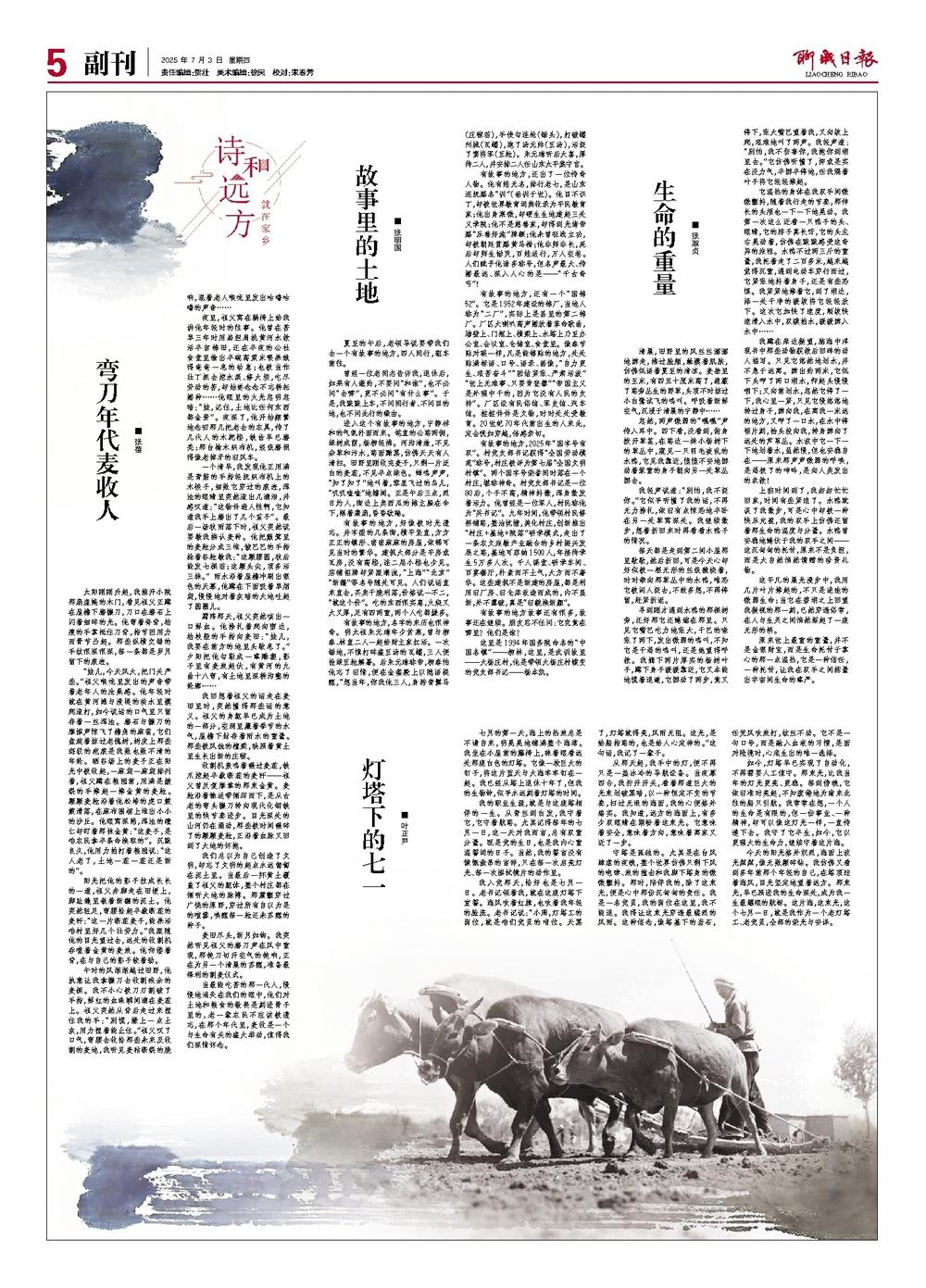

进入这个有故事的地方,宁静祥和的气氛扑面而来。笔直的公路两侧,绿树成荫,杨柳轻拂。河沟清澈,不见杂草和污水,路面黝黑,仿佛天天有人清扫。田野里刚收完麦子,只剩一片泛白的麦茬,不见半点绿色。蝉鸣声声,“知了知了”地叫着,零星飞过的鸟儿,“叽叽喳喳”地嬉闹。正是午后三点,烈日灼人,街边上卖西瓜的摊主躲在伞下,摇着蒲扇,昏昏欲睡。

有故事的地方,好像被时光遗忘。井字型的几条街,横平竖直,方方正正的镇形、密密麻麻的房屋,依稀可见当时的繁华。建筑大部分是平房或瓦房,没有高楼,连二层小楼也少见。店铺招牌却紧跟潮流,“上海”“北京”“新疆”等名号随处可见。人们说话直来直去,买卖干脆利落,价格说一不二,“就这个价”。吃的东西很实惠,火烧又大又厚,足有四两重,两个人吃都嫌多。

有故事的地方,名字的来历也很神奇。明太祖朱元璋年少贫寒,曾与柳春、林直二人一起给财主家扛活。一次锄地,不慎打碎盛豆汤的瓦罐,三人便捡绿豆粒解暑。后朱元璋称帝,柳春怕他忘了旧情,便在金銮殿上以隐语提醒,“想当年,你我他三人,身跨青鬃马(庄稼苗),手使勾连枪(锄头),打破罐州城(瓦罐),跑了汤元帅(豆汤),活捉了窦将军(豆粒)。朱元璋听后大喜,厚待二人,并安排二人任山东太平集守官。

有故事的地方,还出了一位传奇人物。他有姓无名,排行老七,是山东巡抚赐名“训”(垂训于世)。他目不识丁,却被世界教育词典收录为平民教育家;他出身寒微,却硬生生地建起三处义学院;他不是慈善家,却得到光绪帝赐“乐善好施”牌额;他未曾征战立功,却被朝廷赏赐黄马褂;他非师非长,死后却师生恸哭,百姓送行,万人空巷。人们赋予他诸多称号,但名声最大、传播最远、深入人心的是——“千古奇丐”!

有故事的地方,还有一个“国棉52”。它是1952年建设的棉厂,当地人称为“二厂”,实际上是县里的第二棉厂。厂区大喇叭高声播放着革命歌曲,墙壁上、门框上、横梁上、水塔上乃至办公室、会议室、仓储室、食堂里。像春节贴对联一样,凡是能够贴的地方,处处贴满标语、口号、语录、画像,“自力更生、艰苦奋斗”“团结紧张、严肃活泼”“世上无难事、只要肯登攀”“帝国主义是外强中干的,因为它没有人民的支持”。厂区设有民俗馆、军史馆、汽车馆。桩桩件件是文物,时时处处受教育。20世纪70年代前出生的人来此,定会恍如穿越,倍感亲切。

有故事的地方,2025年“国字号有双”。村党支部书记获得“全国劳动模范”称号,村庄被评为第七届“全国文明村镇”。两个国字号荣誉同时落在一个村庄,堪称神奇。村党支部书记是一位80后,个子不高,精神抖擞,浑身散发着活力。他曾经是一位军人,村民称他为“兵书记”。九年时间,他带领村民修桥铺路,整治坑塘,美化村庄,创新推出“村庄+基地+院落”研学模式,走出了一条农文旅教产业融合的乡村振兴发展之路,基地可容纳1500人,年接待学生5万多人次。千人课堂、研学车间、百宴餐厅,朴素而不土气,大方而不奢华。这些建筑不是新建的房屋,都是利用旧厂房、旧仓库改造而成的,内不显新,外不露破,真是“旧貌换新颜”。

有故事的地方故事还有很多,故事还在继续。朋友忍不住问:它究竟在哪里?他们是谁?

这里是1994年国务院命名的“中国名镇”——柳林,这里,是武训故里——大杨庄村,他是带领大杨庄村蝶变的党支部书记——杨本凯。