弯刀年代麦收人

■ 张蓓

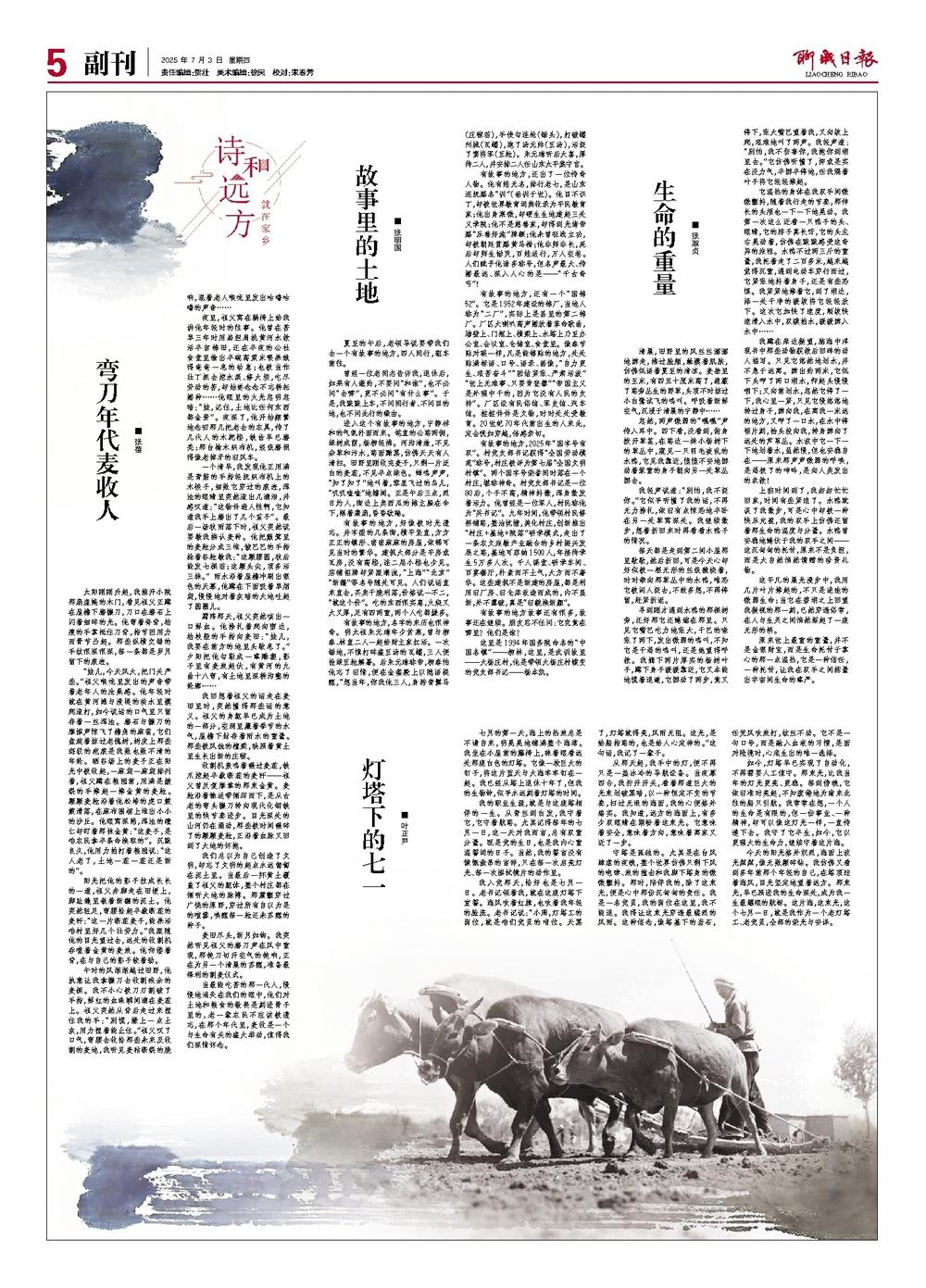

太阳刚刚升起,我推开小院那扇虚掩的木门,看见祖父正蹲在屋檐下磨镰刀,刀口在磨石上闪着细碎的光。他弯着脊背,枯瘦的手掌抵住刀背,指节因用力而骨节凸起。那些纵横交错的手纹很深很深,每一条都是岁月留下的痕迹。

“娃儿,今天风大,把门关严些。”祖父喉咙里发出的声音带着老年人的沧桑感。他年轻时就在黄河滩与漫堤的洪水里摸爬滚打,如今说话的口气里只留存着一丝浑浊。磨石与镰刀的摩擦声惊飞了檐角的麻雀,它们盘旋着掠过老槐树,树皮上那些斑驳的疤痕是我数也数不清的年轮。晒谷场上的麦子正在阳光中被收起,一麻袋一麻袋排列着,祖父蹲在粮囤前,用满是皴裂的手捧起一捧金黄的麦粒。颗颗麦粒沿着他松垮的虎口簌簌滑落,在麻布围裙上堆出小小的沙丘。他眼窝深陷,浑浊的瞳仁却盯着那抹金黄:“这麦子,是咱农民拿半条命换取的”。沉默良久,他用力拍打着粮囤说:“这人老了,土地一茬一茬还是新的”。

阳光把他的影子拉成长长的一道,祖父赤脚走在田埂上,脚趾缝里嵌着新翻的泥土。他突然驻足,弯腰拾起半截断茬的麦秆:“这一片断茬麦子,能养活咱村里好几个壮劳力。”我跟随他的目光望过去,远处的收割机吞噬着金黄的麦浪。他佝偻着背,在与自己的影子较着劲。

午时的风渐渐越过田野,他执意让我拿镰刀去收割残余的麦棵。我不小心被刀刃割破了手指,鲜红的血珠瞬间滴在麦茬上。祖父突然从背后走过来捏住我的手:“别慌,撒上一点土灰,用力捏着能止住。”祖父叹了口气,弯腰去收拾那些未来及收割的麦地,我听见麦秸断裂的脆响,混着老人喉咙里发出咕噜咕噜的声音……

夜里,祖父窝在躺椅上给我讲他年轻时的往事。他曾在苦旱三年时用扁担肩挑黄河水救活半亩棉田,还在半夜的公社食堂里偷出半碗高粱米喂养饿得奄奄一息的幼崽;也被当作壮丁抓去挖水渠、修大坝,吃尽劳动的苦,却始终念念不忘耕耘播种……他眼里的火光忽明忽暗:“娃,记住,土地比任何东西都金贵”。夜深了,他开始频繁地念叨那几把老去的农具,传了几代人的木耙楼,铁齿早已磨秃;那台榆木织布机,经线磨损得像老掉牙的旧风车。

一个清早,我发现他正用满是青筋的手指轻抚织布机上的木梭子,细数它穿过的痕迹,浑浊的眼睛里突然滚出几滴泪,并感叹道:“这物件通人性啊,它知道我手上磨出了几个茧子”。最后一场秋雨落下时,祖父突然说要教我辨认麦种。他把簸箕里的麦粒分成三堆,皱巴巴的手指捻着谷粒教我:“这颗腰圆,秋后能发七棵苗;这颗头尖,顶多活三株。” 雨水沿着屋檐冲刷出银色的天幕,他蹲在下面吸着旱烟袋,慢慢地对着灰暗的大地吐起了圆圈儿。

霜降那天,祖父突然咳出一口鲜血。他挣扎着爬向窗边,枯枝般的手指向麦田:“娃儿,我要在前方的地里头歇息了。”夕阳把他勾勒成一尊雕塑,影子里有麦浪起伏,有黄河的九曲十八弯,有土地里深耕沟壑的轮廓……

我回想着祖父的话走在麦田里时,突然懂得那些话的意义。祖父的身躯早已成为土地的一部分,空洞里藏着季节的水气,屋檐下封存着雨水的重量。那些被风蚀的檀梁,映照着黄土里生长出新的庄稼。

收割机轰鸣着碾过麦茬,铁爪挖起半截断茬的麦秆——祖父曾反复摩挲的那束金黄。麦粒沿着输送带倾泻而下,是从古老的弯头镰刀转向现代化钢铁里的快节奏进步。目光深处的山河仍在涌动,那些被时间碾碎了的颗颗麦粒,正沿着血脉又回到了大地的怀抱。

我们总以为自己创造了文明,却忘了文明的起点永远匍匐在泥土里。当最后一抔黄土覆盖了祖父的躯体,整个村庄都在倾听大地的脉搏。那震颤穿过广饶的原野,穿过所有自以为是的喧嚣,唤醒每一粒还未苏醒的种子。

麦田尽头,新月如钩。我突然听见祖父的磨刀声在风中重现,那钝刀切开空气的钝响,正在为另一个清晨的苏醒,准备最锋利的割麦仪式。

当最能吃苦的那一代人,慢慢地消失在我们的眼中,他们对土地和粮食的敬畏是刻进骨子里的,老一辈农民不应该被遗忘,在那个年代里,麦收是一个与生命有关的盛大举动,值得我们深情怀念。